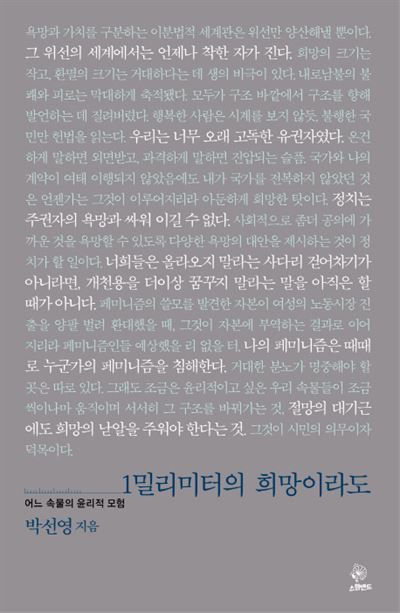

1밀리미터의 희망이라도

박선영 지음

스윙밴드 발행ㆍ272쪽ㆍ1만5,000원

기자의 이름을 기억하게 되는 사회는 불행하다. 기울어진 배 위에서 우아하게 포즈를 잡을 권리 따윈 없으며, 몇 차례 흉하게 버둥댄 뒤 우리는 상처처럼 몇몇 이름을 얻게 된다.

한국일보 박선영 기자가 2013년부터 5년 간 평기자 칼럼코너 ‘36.5°’에 쓴 글을 고쳐 묶었다. 기자로서, 여성으로서, 노동자로서, 어떤 정체성을 앞세우든 그의 목소리는 늘 뜨겁다. 이런 온도는 다소 구식 아니냐는 질문이 나오기도 전에 그가 잽싸게 말을 낚아챈다. “희망을 능멸하며, 냉소라는 쉽고 게으른 안식처로 침잠해 나는 얼마나 안온했던가. 냉소의 무력한 기운을 대기에 살포하며 헬조선의 참상을 얼마나 편리하게 방조했던가. 희망은 촌스러운 것, 희망은 어리석은 것, 희망은 그저 거짓말.”

서른일곱 편의 칼럼을 관통하는 건 이 “뜨겁고 촌스러운” 희망이다. 빈부격차, 성차별, 갑과 을, 국가의 배신… 사회의 만연한 불공평 앞에서 그는 거의 전소될 기세로 분노하지만 마지막은 다시 희망이다. 그러지 않으면 살 수 없는 자들, 냉소할 권리조차 박탈당한 자들에 저자 자신도 포함돼 있기 때문이다. “나는 늘 엄마였다. 고로 희망을 조롱할 수 없었다. 아이들이 내게 지극한 사랑을 주었으므로 나는 쿨한 냉소주의자가 될 수 없었다.”

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0