예비타당성 조사권 기재부서 이양

예산 지출한도도 두 부처 협의로

“집행부서가 사업성 평가 부적절

R&D 예산만 협의 불공평” 지적도

전문가들 법의 틀 바꾸기보다

부처 간 조정 등 ‘운용의 묘’ 제안

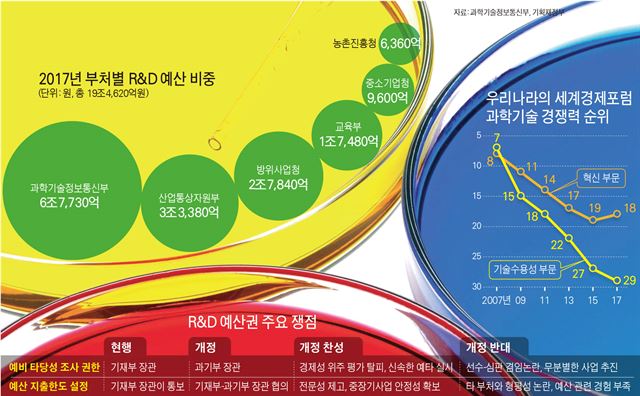

세계경제포럼(WEF)이 지난달 27일 발표한 국가경쟁력 순위에서 우리나라는 새로운 과학 기술을 신속하게 적용ㆍ활용하고 있는 지를 평가하는 ‘기술수용성’ 부문에서 137개국 가운데 29위에 그쳤다. 2007년에는 7위였던 분야다. 2007년 8위였던 혁신 부문도 올해는 18위였다.

과학계에서는 이러한 과학 경쟁력 퇴보의 원인 중 하나로 국가 연구개발(R&D) 예산 체계의 경직성을 꼽고 있다. 나라 곳간 열쇠를 쥐고 있는 기획재정부가 국가 기초ㆍ원천 연구 예산도 편성하고 있는데 과학 분야 전문성이 부족하다 보니 R&D 예산이 적시에 투입되지 못하는 일이 많다는 게 과학계의 불만이다. 이에 문재인 대통령도 100대 국정과제 중 하나로 기재부에서 과학기술정보통신부로 R&D 예산 편성권을 넘기는 방안을 포함시켰다. 그러나 선수가 심판까지 겸임하는 문제가 생길 수 있고 자칫 재정의 근간이 흔들릴 수 있다는 반박도 거세 논란이 일고 있다.

8일 기재부 등에 따르면 정부는 ▦R&D 사업 예비타당성(이하 예타) 조사 실시 권한 기재부→과기부 이양 ▦R&D 예산 지출 한도 과기부-기재부 협의 등 그 동안 기재부가 움켜쥐고 있던 주요 R&D 예산 편성 권한을 과기부로 옮기는 방안을 추진하고 있다. 그러나 물밑에선 R&D 사업의 적절성을 사전에 평가하는 예타 조사 실시 권한 이양을 두고 기재부와 과기부 간 ‘힘 겨루기’가 벌어지고 있다. 과기부는 기재부가 예타 조사를 실시하며 경제성 위주의 평가에 치중한 나머지 R&D 투자를 왜곡시켰다고 주장하고 있다. 과기부에 따르면 2014~15년 예타 조사 신청 216개 사업 중 ‘시행’ 판정을 받은 것은 45개에 불과했다. 이중 기초ㆍ원천 사업은 4개에 그쳤다. 과기부는 예타 조사 권한이 이양되면 전문성이 제고돼 사업 착수까지 통상 2~3년 걸리던 시간을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

그러나 R&D 예산을 집행하는 과기부가 직접 사업의 적절성을 평가하는 것은 모순이라는 반론도 만만찮다. 이른바 ‘심판-선수 겸임론’이다. 올해 국가 R&D 예산 19조4,600억원 중 과기부가 집행하는 예산은 6조7,700억원이다. 무분별한 예산 집행 시 재정의 건전성이 손상될 수 있다.

한 부처가 1년간 쓸 예산의 한도를 정하는 지출 한도와 관련, R&D 예산만 기재부와 과기부 장관이 따로 협의하도록 한 대목도 형평성 논란을 부르고 있다 기재부 관계자는 “사회간접자본(SOC), 국방 등 특수하지 않은 예산은 없다“며 “R&D 예산의 특수성만 강조되면 형평성이 무너질 것”이라고 꼬집었다.

법 개정안이 국회에서 무난히 통과될 지도 미지수다. 예산 편성권 이양을 명문화하기 위해선 과기부 소관인 과학기술기본법뿐 아니라 재정 운영의 근간인 국가재정법도 고쳐야 한다. 기재부 장관이 R&D 예산의 지출 한도에 대해서만 과기부 장관과 별도로 협의한다는 ‘단서 조항’도 집어 넣어야만 한다.

이에 따라 전문가들은 법 개정 대신 ‘운용의 묘’를 살릴 것을 제안하고 있다. 김원식 건국대 교수는 “법의 틀을 바꾸기 보단 부처 간 조정 기능으로 해결하는 게 바람직해 보인다“며 “기재부가 예산 심의 과정에서 전문성을 갖추면서 과기부의 자율성을 보장해 주는 방향으로 가는 게 맞다”고 강조했다. 진영곤 중앙대 교수도 “재정 운용의 대원칙은 지키는 게 맞다”며 “R&D 예산 편성 과정에서 전문가 의견 수렴 과정을 강화하는 절차를 제도화해야 한다”고 말했다. 세종=이현주 기자 memory@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0