도농 격차 10년 전보다 두 배

“발견·이송시간 등 대응서 차이”

흔히 ‘심장마비’로 불리는 급성 심장정지 환자의 생존율 지역별 격차가 10년 전보다 두 배 가까이 커진 것으로 나타났다. 대체로 농촌 지역이 도시보다 생존율이 낮았다.

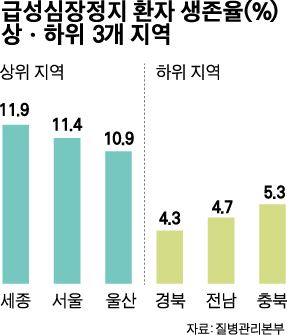

26일 질병관리본부와 소방청이 발표한 통계에 따르면 지난해 급성 심장정지 환자의 생존율이 높은 지역은 세종(11.9%)과 서울(11.4%) 울산(10.9%) 등지였다. 반면, 경북(4.3%) 전남(4.7%) 전북(5.1%) 충북(5.3%) 등지는 생존율이 5% 안팎에 그쳤다. 지역별 최대 격차(세종-경북)는 7.6%포인트로, 10년 전인 2006년의 최대 격차(4.2%포인트)의 두 배에 가까웠다.

급성 심장정지 이후 일상 생활이 가능할 정도로 뇌 기능이 회복되는 비율인 ‘뇌 기능 회복률’도 비슷한 지역 분포를 보였다. 지난해 뇌 기능 회복률이 높았던 지역은 세종(9.3%) 울산(6.2%) 서울(6.0%)이었고, 낮은 지역은 전남(2.0%) 강원(2.5%) 경북(2.7%) 충남(2.9%) 등지였다. 지역별 최대 격차는 7.3%포인트로 2006년(1.6%포인트)보다 크게 늘어났다.

김영택 질본 만성질환관리과장은 이런 지역별 격차에 대해 “의료 자원이 대도시에 집중되어 있고, 인구 밀도가 낮은 시골 지역은 환자가 쓰려졌을 때 발견되는 데 걸리는 시간이 더 오래 걸리는 등 복합적 원인이 있는 것으로 추정된다”면서 “전반적으로 생존율이 오르는 가운데 도시가 더 빠르게 올라 격차가 벌어졌다”고 말했다.

지난해 급성 심장정지 환자는 2만9,832명으로 10년 전(1만9,480명)보다 53.1% 증가했다. 인구 10만명당 심장정지 발생률은 2006년 39.8명, 2010년 51.9명, 2015년 60.4명, 2016년 58.4명이다.

환자 중 남성 비율이 65% 가량으로 여자보다 두 배 많고, 지난 3년간 70세 이상이 전체 환자의 절반을 차지했다. 급성 심장정지를 유발하는 주 원인은 심근경색, 심부전, 부정맥 등 심장의 기능 부전이 큰 영향을 미쳤다. 환자가 가장 많이 발생하는 장소는 가정으로 전체 발생의 50∼60%를 차지했고, 이어 도로·고속도로 8∼10%, 요양기관 5∼7%, 구급차 안 4∼6% 순이었다.

이성택 기자 highnoon@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0