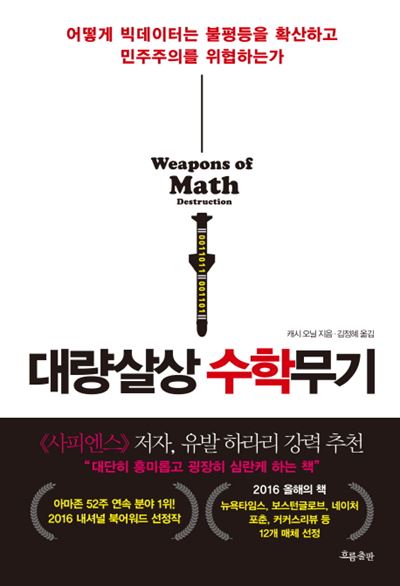

대량살상수학무기

캐시 오닐 지음ㆍ김경혜 옮김

흐름출판 발행ㆍ329쪽ㆍ1만6,000원

대량살상수학무기, WMD란 곧 Weapons of “Mass” Destruction을 Weapons of “Math” Destruction으로 살짝 비튼 제목이다. ‘수학적 살상무기’는 어땠을까 싶다. 어쨌든 2003년 부시 정부 당시 이라크전 강행 명분이었던 ‘대량살상무기’를 비튼 제목이니 나름 의미도 있다. 2008년 글로벌 금융위기는, 집을 소유하게 되면 좀 더 책임감 있는 보수로 다시 태어나리라는 부시 정부의 ‘오너십 소사이어티’ 정책의 결과물이었으니까. ‘악의 축’이 보유한 WMD를 뿌리뽑겠다던 부시 정부가 실은 미국은 물론, 전세계에다 WMD를 투하한 ‘악의 축’이었던 셈이다. 수학자가 쓴 책임에도 요런 킥킥거릴 포인트가 숱하게 등장한다는 게 이 책의 매력 포인트 중 하나다.

글로벌 금융위기를 두고 여러 분석이 나왔다. 도덕적 해이, 대마불사 운운하는 경제 쪽 ‘18번’ 레퍼토리도 있었지만, 좀 색다른 시각 가운데 하나는 ‘길을 잃은 수학자들’에 대한 얘기였다. 냉전의 체제경쟁으로 첨단과학 레이스가 한창일 때 만들어진 제도와 그 제도 아래 길러진 숱한 수학자들이, 이제 딱히 할 일이 없어지니 증권가로 쏠렸다는 것이다. 한국에 ‘도덕적으로 완벽한 정권’이 탄생할 무렵, 미국을 휩쓸고 있었던 것은 ‘수학적으로 완벽한 금융상품’이었다.

‘대량살상수학무기’는 “그 문제적 수학자들이, 지금은 빅데이터와 알고리즘을 만지고 있다고!”라 비명 지르는 책이다. 그래서 책은 빅데이터와 알고리즘의 위험성에 대한 경고로 가득하다.

저자는 대출 심사, 대학 평가, 신용평가, 맞춤형 온라인 광고, 치안활동, 기업들의 인ㆍ적성검사, 자동차보험에 이르기까지, 효율성 제고라는 이유로 도입되고 있는 빅데이터 기반 알고리즘 기술들에 대해 실제로는 얼마나 비민주적이며 인종ㆍ계층 차별적인지 등을 세세히 밝혀뒀다. 딱 하나만 예를 들자면, 줄어드는 예산과 인력에 쪼들리던 경찰이 치안활동 강화를 위해 프로파일링을 시작한다. 우범지대 인근에서 태어났다는 이유 하나만으로 누군가를 그 도시의 400명 잠재적 용의자 명단에 포함시킨 뒤 집으로 찾아가서는 “우리가 널 주시하고 있다”고 일러둘 수 있게 됐다. ‘마이너리티 리포트’냐고? 아니 이건 실제 미국땅에서 벌어지고 있는 일이다.

저자는 이를 ‘디지털 골상학의 도래’ ‘행동적 부족’(Behavioral Tribe)의 탄생’이라 부른다. 좀 고상한 표현이라 언뜻 감이 안 올 수 있는데, ‘골상학’이란 빅데이터 알고리즘이 나치처럼 행동할 수 있다는 의미고, ‘행동적’이란 수식어는 빅데이터 알고리즘은 사람을 파블로프의 개처럼 실험한다는 의미다. 고로 인터넷과 스마트폰을 여는 순간 우린 ‘나치의 개’가 된다는 소리다.

그렇다고 저자를 기괴한 급진좌파로 볼 필요는 없다. 저자 스스로도 빅데이터 알고리즘이 인간적 선입관, 편견을 제거한다는 점은 인정한다. 유용하게 쓰일 여지도 많다. 핵심은 인간을 상대로 한 정책적, 도덕적 이슈가 걸린 문제에 대해서는 알고리즘의 수위를 낮추고 사람이 적극적으로 개입해야 한다는 점이다.

사실 책에서 더 눈길을 끄는 건 서술 중간중간에 묻어나는 ‘수학자로서의 삶’이다.

저자 캐시 오닐은 하버드대 수학박사다. 대학 종신교수직도 얻었다. 학계 인사로 안온하게 살 수 있는 조건이다. 그럼에도 2007년 헤지펀드 디이 쇼의 퀀트(Quant〮수학과 통계를 기반으로 투자모델을 만드는 사람)로 이직했다. 옮긴 이유는 단순했다. “학생을 가르치는 일도, 대수적 정수론을 연구하는 것도 좋았지만 숨가쁘게 돌아가는 현실 세상의 일부가 되고 싶었다.” 추상적인 수학지식이 현실세계에 쓸모 있다는 걸 보여주고도 싶었다. 교수 연봉보다 세배나 많은 보수도 약속 받았다.

퀀트는 원래 트레이더의 보조역할이다. 큰 거래를 성사시키는 트레이더들에게 필요한 정보와 자료, 통계치들을 뽑아다 제공한다. 그러나 유명 경제학자 로렌스 서머스를 영입할 정도로 명성을 떨친 디이 쇼 내부에선 거꾸로였다. 퀀트가 수학적 기법으로 투자에 관한 모든 문제를 알고리즘화하고 나면, 트레이더들은 이를 집행하는 역할을 맡았다.

당연히 퀀트들이 개발해 적용하는 수학적 기법은 주요 영업기밀이었다. 하여 50여명의 퀀트들간 접촉을 금지했다. 전체 수학적 기법을 아무도 모르게 하기 위함이다. “정보가 네트워크화된 세포조직에 꽁꽁 갇히게 됐다. 알카에다 같은 점조직과 비슷했다. 동료애가 싹 틀 분위기가 아니었다.” 알카에다와 WMD는 저 멀리 중동 사막 어딘가에 꽁꽁 숨어 있는 게 아니었다. 미국 뉴욕 네거리에 버젓이 활개치고 다녔다.

버블 붕괴 뒤 환멸을 느낀 저자는 금융계를 떠나 IT쪽으로 갔다. 여기서도 수학적으로 금융상품의 위험도를 측정하거나, 소비자 취향ㆍ선호도를 추적하는 모델들을 개발했다. 퀀트에서 ‘데이터 과학자’로의 변신이었다. 여기서도 결국 실망해버렸다. 척 들어서는 그게 뭣에다 쓰는 물건인 줄도 모를 CDS(신용부도스와프) 따위와 마찬가지로, 빅데이터와 알고리즘 또한 WMD이긴 매한가지란 걸 깨달았다. 지금은 이 책을 썼다는 데서 알 수 있듯, 빅데이터와 알고리즘의 위협을 알리는 일에 몰두하고 있다. 수학자도 다른 길을 걸어갈 수 있다.

그러고 보면 글로벌 금융위기 이후 수학적으로 아름다운 거시경제모델이 실제론 엉터리였다, 수학적 기법은 외부인들에게 강렬한 인상을 주는 도구이자 진실을 가리는 도구에 불과했다는 반성이 맹렬히 일어났었다. 채 몇 년이 되지 않았다.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0