동네 언덕을 천천히 오르는데 뒤에서 소리가 들려요. 서둘렀더니 시간이 남았어. 내일이 벌써 개학이야. 중간중간 끊어질 듯하다 엄마, 엄마 이러면서 말을 이어가요. 차분하고 다정한 목소리여서 쉽게 돌아보지 못하다가 담벽에 그려진 어린 왕자를 보는 척하며 살그머니 고개를 돌리니 소녀가 휴대폰으로 통화를 하고 있어요. 좋은 대화는 저렇게 차분하고 다정한 것이구나, 새삼 느껴요.

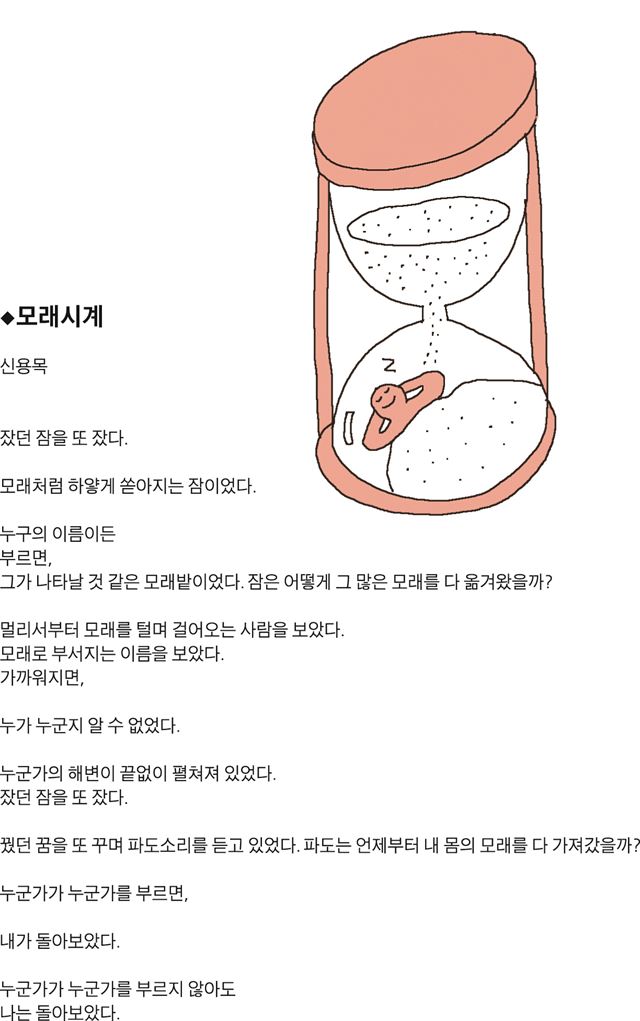

모래시계는 차분하고 다정한 대화 생김새지요. 잘록한 가운데를 두고 위아래가 같은 크기지요. 좁은 속을 관통하는 모래도 보이지요. 위아래를 바꾸어야만 시간은 멈추지 않아요. 잠처럼 꿈처럼 꿈 속 누군가처럼, 그러나 가까워지면 누가 누군지 알 수 없는 반복이 계속되지요.

인간의 형상은 모래시계를 닮았지요. 비록 우리가 모래시계처럼 투명하고 세심한 허리를 갖지는 못했지만, 상처와 슬픔으로 만들어진 침묵 속으로 귀를 기울이지요. 파도가 내 몸의 모래를 다 가져갔을 때, 그러나 모래는 없어지지 않고 해변을 마련해 두었음을 잊지 않았을 때, 우리는 새로운 시간을 위해 기꺼이 각자의 위아래를 바꾸지요.

누군가가 누군가를 부르면 내가 돌아봐요. 나는 우리이기도 하기 때문이지요. 누군가가 누군가를 부르지 않아도 나는 돌아봐요. 보이지 않는 기척을 느끼기 때문이지요. 모래 한 알 한 알처럼 우리는 있지요. 모래 한 알 한 알이 모여 모래시계가 되지요. 해변에는 모래가 가득해요. 같은 모래로 우리는 잠과 꿈을, 꿈을 가로질러 오는 누군가를 만들어요.

이원 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0