아침저녁으로 서늘한 바람이 불어오는 가을의 입구, 휴가의 끝물에서 그 무더웠던 열대야를 기억하며 시원하지만 열정적인 바다 이야기를 해보려고 한다. 세상에서 가장 큰 바다, 남태평양을 정복한 폴리네시안(Polynesian) 이야기다.

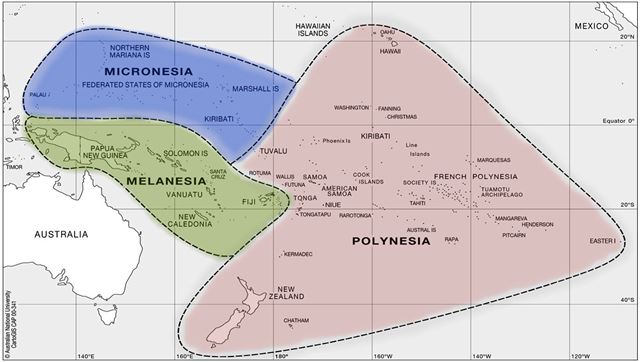

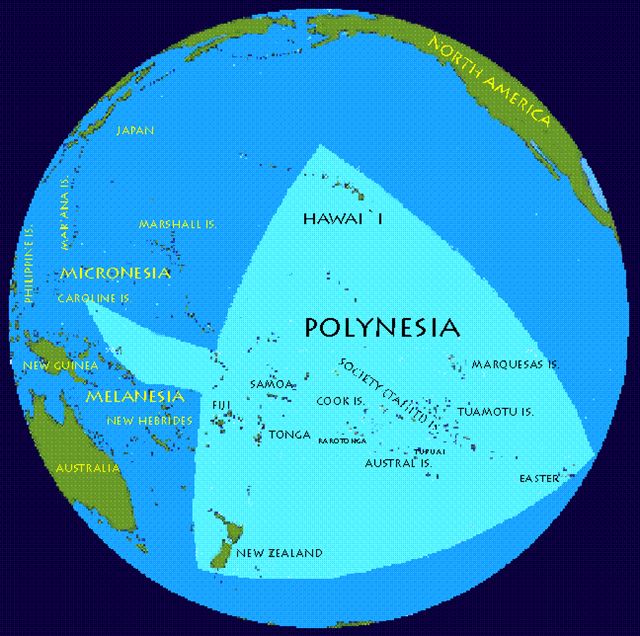

남태평양은 지구 전체 면적의 약 3분의1(1억6,500만km²)에 해당한다. 남태평양의 범위는 다소 애매하지만 ‘태평양에서 적도를 중심으로 그 주위에 넓게 펼쳐진 지역’ 쯤으로 정의할 수 있다. 프랑스의 지리학자이며 탐험가인 드빌(Dumont d’Urville)의 분류기준에 따라 멜라네시아, 마이크로네시아, 폴리네시아로 구분된다. 북쪽 마이크로네시아 지역은 팔라우ㆍ나우루ㆍ마이크로네시아ㆍ마샬군도ㆍ키리바시 등의 국가를 포함하며, 남서쪽 멜라네시아에는 파푸아뉴기니ㆍ솔로몬군도ㆍ바누아투ㆍ피지 등이 있고, 남동쪽 폴리네시아에는 사모아ㆍ통가ㆍ투발루 등의 국가가 분포된다. 그리스에서 기원하는 ‘네시아(-nesia)’는 '섬'이라는 뜻이다. 마이크로네시아는 ‘작은 섬’, 폴리네시아는 ‘다양한 섬’, 멜라네시아는 ‘검은 섬’인 셈인데, 이 구분도 모호하기는 마찬가지다.

남태평양에 정착한 사람들의 기원에 대한 연구도 아직도 진행 중이다. 폴리네시아 제도에 사람이 처음 살기 시작한 것이 약 3,000년 전 정도라는 것까지는 밝혀졌지만, 이들이 어디서 어떻게 왔는지는 명확히 밝혀지지 않았다.

지금까지 연구결과를 종합해 보면 폴리네시아인의 기원은 아시아다. 미국의 과학저널 ‘사이언스’가 2011년 발표한 자료에 따르면 현재 폴리네시아인의 조상은 6,000~8,000년 전 지금의 뉴기니와 가까운 여러 섬에 살던 아시아 본토 이주민들이다. 연구진은 동남아시아 전역과 폴리네시아 주민 4,750명에게서 채취한 DNA를 분석해 폴리네시아 여성들이 파푸아뉴기니의 비스마르크 제도에 정착했던 사람들의 후손임을 확인했다.

폴리네시아인들이 사용하는 언어와 기르는 동물, 재배하는 작물은 동남아시아와 많이 닮아 있다. 피지와 사모아 사람들은 앉아서 식사하며, 음식을 화덕에 끓여 나눠먹고, 밥을 대신하는 작물(카사바, 달로)에 야채와 고기를 곁들여 먹는 등 식습관이 한국인과도 비슷하다. 남자가 가정의 우두머리이며, 어른을 공경하는 전통 등은 ‘서구’로 분류되는 호주와 뉴질랜드보다 아시아의 생활방식에 더 가깝다. 개인적으로도 피지, 사모아, 통가 등 남태평양 사람들과 10년 이상 함께 일하고 이야기하고 그들의 생활을 관찰하며 유사한 예를 수없이 경험할 수 있었다.

이들은 어떻게 아시아에서 남태평양에 이르는 넓은 바다를 건널 수 있었을까? 결론부터 말하면, 이들의 행보는 단순히 바다를 건너 새로운 육지를 ‘발견’하는 수준이 아니었다. 지금으로부터 3,500년 전, 남태평양 정복항해가 시작되었다. 항해의 주인공은 폴리네시아의 심장이라 불리는 사모아 사람들이다. 이들은 뉴질랜드, 하와이, 피지 등 굵직한 24개의 섬과 그에 딸린 작은 섬들을 모조리 쓸어 담았다. 이렇게 뻗어나간 ‘남태평양 제국'의 끝은 모아이 석상으로 유명한 칠레령(領) 이스터 섬이다. 항해한 경로를 따져보면 태평양의 절반에 해당하는 면적이다.

이들은 ‘돌아올 수 없는 길’임을 분명히 알고도 실패에 실패를 거듭하며 북상을 시도했다. 폴리네시아인들의 적응력은 반얀나무를 닮았다. 반얀나무는 한 그루가 숲을 이루는 신비로운 나무다. 가지에서 줄기가 내려 그대로 뿌리가 되어 퍼져나간다. 폴리네시아인들이 만나는 땅은 언제나 새로운 곳이었다. 닻을 내리면 주저 없이 민첩하게 새로운 거주지를 만들어냈다. 변화를 두려워하지 않았고, 어떻게 적응하고 뿌리를 내릴지 방법을 찾아냈다.

사모아에서 하와이로 가려면 3개의 전혀 다른 해류를 거쳐야 하고 바람의 방향도 다르다. 폴리네시아인들은 바다와 땅의 운행 원리와 자연의 섭리(eco-system)을 잘 활용할 줄 아는 대단히 실용적인 사람들이었다. 현재 프랑스령 폴리네시아인 마르키즈(Îles Marquises)와 타히티(Tahiti)에서 출발할 때는 생존에 필요한 돼지ㆍ얌ㆍ타로ㆍ바나나ㆍ빵나무 등 곡식과 동물을 배에 태웠다. 해안에 정착하면 숲을 태워 화전을 일구었으며, 물줄기를 조절해 관개시설을 만들고, 잡은 물고기를 보관할 연못을 만들었다.

단순히 생존의 문제였다면 섬 몇 개를 정복한 후 항해를 그쳐도 좋았을 것이다. 하지만 끊임없이 서쪽으로 항해를 그치지 않았던 이유가 있다. 폴리네시아 사람들은 죽은 다음에 영혼이 서쪽 끝의 섬에서 뛰어오르며 조상들의 고향으로 되돌아간다고 믿었다. 사모아어로 ‘하바이키’(Havaiki)란 ‘서쪽으로'라는 뜻이다. 사모아의 가장 큰 섬인 사바이(Savaii)와 하와이(Hawaii)의 철자가 닮은 것은 결코 우연이 아니다.

몇 세기에 걸쳐 사모아의 후손들은 태평양을 건너 동쪽의 타히티로 간 다음, 북쪽으로는 하와이로, 남서쪽으로는 뉴질랜드로, 남동쪽으로는 이스터 섬으로 퍼졌다. 오늘날 삼각형을 이루는 이 거대한 해역은 ‘많은 섬’을 뜻하는 폴리네시아가 되었고, 이 지역에 거주하는 사람들을 폴리네시아인이라고 한다. 사모아는 ‘폴리네시아의 요람’ 혹은 ‘폴리네시아의 심장’으로 불린다. 비록 현재의 영향력과 경제지표 등은 피지와 타히티에 미치지 못하지만 많은 학자들은 여전히 사모아를 폴리네시아인의 원류로 꼽는다.

다음 편에서 어떻게 사모아가 폴리네시아의 심장이 될 수 있었는지, 그리고 이 모든 이야기를 담은 영화 ‘모아나’에 담긴 남태평양 항해의 ‘비하인드 스토리’를 소개한다.

박재아 여행큐레이터

사진=남태평양관광기구ㆍ피지관광청ㆍ사모아관광청

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0