외계인(생명체)을 향한 인류의 그리움 혹은 갈망은 고대 그리스 시절부터 이어져왔다. 적어도 기록으로 확인된 게 그렇다. 철학자 에피쿠로스는 우주는 무한하고 우리가 모르는 생명체가 사는 곳도 수없이 많을 것이라고 주장했다. 중세 철학자 브루노는 같은 주장으로 이단 재판에 회부돼 처형됐다. 인류가 생명 지식을 확장해가면서 외계 생명체의 존재 가능성은 점점 커졌다. 인간이 살 수 없는 극한 환경, 예컨대 얼음 속, 섭씨 100도가 넘는 심해 열수구, 양잿물보다 독한 폐수에서 사는 생물도 있다는 사실을 인류는 안다.

과학자 프랭크 드레이크는 1960년대 외계 지적 생명체의 존재 가능성을 은하 내 별의 숫자에 행성 존재 확률, 생명 탄생 확률 진화 가능성 등등을 곱해 산출하는, 이른바 ‘드레이크 방정식’을 내놓기도 했다. 그에 따르면 우리 은하계가 탄생한 이래 지적 생명체가 존재한 별은 약 4,000개(별의 존속 기간을 1,000만 년이라 가정할 경우)에 이른다.

미국 코넬대가 외계 생명체의 전파 탐색 프로젝트인 ‘오즈마 프로젝트’를 시작한 것도 1960년이었다. 버클리대 등 여러 대학과 천문학계가 그 행렬에 동참했고, 칼 세이건 등은 80년 미국행성학회를 설립했다. 84년부터는 미 항공우주국(NASA)이 연방정부의 지원을 받아 본격적으로 탐사 작업을 주도하기도 했다. 이른바 ‘외계 지적 생명 탐사(SETI)’였다.

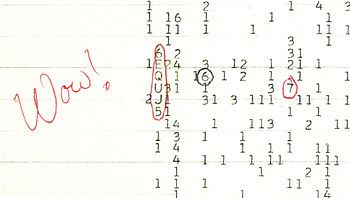

그 탐사에서 과학자들을 열광케 한 사건이 1977년 8월 15일 일어났다. SETI 프로젝트 과학자인 오하이오 주립대 제리 이만(Jerry Ehman) 교수가 전파망원경 ‘빅 이어(Big Ear)’로 유의미한 외계 전파를 마침내 수신한 거였다. 궁수자리 근처에서 발신된 그 전파는 일반적 우주 펄스와 달리 72초간 강하게, 마치 어떤 의도로 송신된 듯 협대역 신호로 포착됐다. 그 신호는 신호 강도를 기록한 수신기록지에, 강해야 6~7에 그친 일반 신호의 약 30배에 달하는 강도로, 알파벳(숫자 9가 넘어가면 A부터 알파벳으로 강도를 기록) ‘U’까지 기록하며 이어졌다. 이만이 ‘와(Wow)!’라는 감탄사를 기록지에 적어 ‘와! 신호(Wow! Signal)’로 불리는 그 신호는 오랫동안 막연한 희망의 근거로 존재하다가 지난해 플로리다대 연구팀에 의해 수소 층으로 덮인 한 쌍의 혜성이 낸 자연신호라는 게 확인됐다.

우주를 향한 인류의 전파망원경은 지금도 지구 곳곳에서 열려 있다. 최윤필 기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0