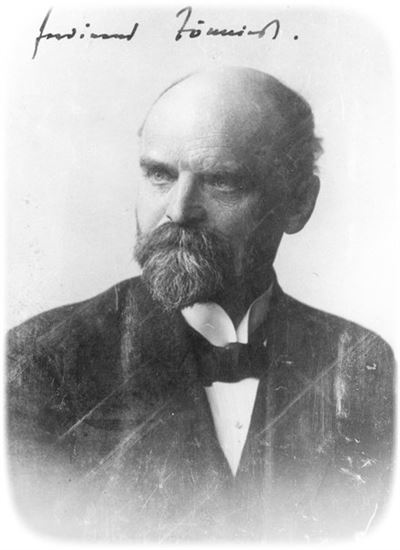

인간관계와 사회결합의 유형을 공동사회(Gemeinschaft)와 이익사회(Gesellschaft)로 구분한 독일 사회학자 페르디난트 퇴니스(Ferdinand Toennies)가 1855년 7월 26일 태어났다.

그는 공동체와 결사체 혹은 공동체와 사회로도 번역되는 저 두 범주가 격렬하게 힘을 겨루던 19세기, 다시 말해 전통적 공동체 사회가 이해와 계약에 근거한 근대 사회로 급격히 재편돼 가던 시대를 살았다. 그래도 사는 게 그런 게 아니라는 투의 막연한 낙관주의, 타산과 갈등의 각박함이 점차 누그러지리라는 희망이 한 켠에 있었고, 계급 갈등과 투쟁, 혁명을 통해서만 인류가 더 나은 세상으로 도약할 수 있다는 전망이 격렬하게 맞서던 때이기도 했다.

1887년 저서 ‘공동사회와 이익사회’는 그에 대한 퇴니스의 대답이었다. 공동사회는 가족 내 부모와 자식의 결합처럼, 이해나 의도가 아니라 감정으로 얽힌 구성원간의 전인격적 운명적 결합 형태를 의미한다. 이익사회는 확실한 의도와 목적에 따라 인격의 일부만 결합시키는 형태다. 퇴니스의 결론은 삶의 조건 자체가 이미 달라졌고 과거(공동사회)로 되돌아갈 길은 차단됐다는 거였다. 근대의 인간은 부득이 공통의 이해 속에 적당히 멀고 대립적이고 또 경쟁적인 공생을 해나갈 수밖에 없다고 그는 판단했다. 그는 옳았다.

독일 북부 슐레스비히의 부농 집안에서 태어난 그는 1877년 튀빙겐대학에서 박사학위를 받고, 키엘대에서 교편을 잡았다. 1896년 함부르크 부두노동자 파업에 동조, 프러시아 정부의 핍박으로 3년 만에 교수직을 잃었다. 1913년 무렵까지 자리를 못 잡았지만, 그는 그 사이 독일 사회학회를 창립했고, 1909~33년까지 학회장을 맡았다. 그가 키엘대 명예교수로 복귀한 건 1921년이었지만 나치를 비판하는 글이 문제가 돼 33년 쫓겨났고, 3년 뒤인 1936년 별세했다.

그는 현실적ㆍ이론적 비관주의자였으나 본질의지(Wesenswilleㆍ자연적 충동 욕구)와 선택의지(Kuerwilleㆍ이해 타산 의지)의 담지자로서의 인간의 가능성을 애써 신뢰했다. 그리고 두 사회를 지양한 새로운 사회가 오리라는 희망을 잃지 않았다. 그 대안 사회는 아직 도래할 기미가 없다. 그게 가능하다면, 그건 이익사회가 공동사회의 미덕을 품는 형태가 아니라 기진한 공동사회가 이익사회의 가치에 기대는 형태가 될 것 같다.

최윤필 기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0