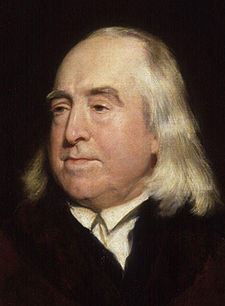

[기억할 오늘] 6.6

18세기 사회개혁가 제러미 벤담의 공리주의를 압축한 말 ‘최대 다수의 최대 행복’은, 메시아의 약속과 달리, 모두가 행복한 세상은 불가능하고 누구도 완벽하게 행복할 수 없다는 그의 인식을 반영한다. 그는 중세를 끝장낸 계몽주의의 이상 안에서 계몽주의의 한계를 고민한 현실주의자였다.

그는 모든 선악을 쾌락과 고통의 양팔저울로 재고자 했다. 어떤 행위가 행복을 증진시킨다면 옳은 행위이고 반대의 경우는 그르다는 것, 그것이 개인뿐 아니라 사회적 행위에도 적용된다는 것이 그 전제였다. 그리고, 그가 말하는 행복은 행위자의 행복이 아니라 행위에 영향을 받는 모든 사람의 행복이어서, 법도 정치도 그 기준에 부합해야 하는 거였다. ‘판옵티콘’이라는 괴물 같은 감시권력의 원형적 개념을 창시한 탓(?)에 그의 이미지는 썩 좋은 편이 아니지만, 그에게 처벌은 고통을 수반하는 악이었고, 더 큰 악을 배제할 가능성이 있는 한해서만 허용되는 악이었다.

자신의 공리주의 원리를 체계화한 저서 ‘도덕과 입법의 원리 입문’에서 그는 12개의 고통과 14개의 쾌락을 범주화하고, 쾌락의 정도를 계량화하는 7가지 기준을 제시했다. 강도, 확실성, 근접성, 생산성, 지속성, 순수성, 범위성. 근접성은 내세의 약속을 배제하는 거였고, 생산성과 지속성은 쾌락의 장기적 전망을 포섭한 거였다. 범위성은 타인을 도움으로써 얻는 쾌락으로, 그의 공리주의를 사회적 윤리로 확장하는 기준이었다.

그런 철학적 기준과 지향 위에서 그는 개인의 자유를 옹호했고, 종교를 비판하며 정교분리를 주장했고, 보통ㆍ비밀선거를 긍정했고, 성 차별과 동성애자 차별을 부정했고, 여성의 이혼권을 편들었다. 그가 동물의 권리를 옹호한 것도 같은 맥락에서였다. 이성의 유무만으로 권리를 주장한다면 갓난 아이나 어떤 형태의 장애인에게서는 인권을 박탈해야 한다는 것이냐는 게 그의 반문이었다. 그는 권리주체의 기준이 이성이나 언어능력이 아니라 고통과 쾌락을 느낄 수 있느냐에 있다고 주장했다. 그가 말한 동물권은 물론, 도축을 금하자는 게 아니라 불필요한 고통을 최소화하자는 거였다. 그는 1832년 6월 6일 별세했지만, 그의 자유주의적 공리주의는 존 스튜어트 밀, 이사야 벌린 등을 거치며 더 힘차게 젊어져 왔다.

최윤필 기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0