피할 수 없는 시대적 과제, 검찰 개혁

권력 아닌 국민의 검찰로 거듭나려면

검사스러움 벗고 검사다움 고민할 때

요즘 서초동에 쏠린 눈길이 곱지 않다. ‘나대블츠’ 배지 단 이들의 재판만이 아니다. 조국 민정수석 임명 다음날 사의를 표한 김수남 전 검찰총장은 퇴임사에서 “정의로움이 지나치면 잔인하게 된다”는 소동파의 시구를 인용했다. 검사들에게 만용을 경계하란 당부였다지만, 힘없는 국민이나 정권의 반대자에게만 잔인했던 검찰의 흑역사가 겹쳐지며 격앙된 반응을 불렀다. 검찰 관계자가 적폐의 주축으로 몰린 상황에 대한 우회적 비판으로 해석했다니, ‘영양실조 환자에게 과식은 해롭다고 훈계한 꼴’이라는 비난이 억측만은 아니다. 검찰 간부들이 SNS에 떠도는 ‘법무장관ㆍ검찰총장 가짜 하마평’에 떨고 있단 소식도 씁쓸하다.

양삼승 변호사가 최근 ‘권력, 정의, 판사’란 책을 냈다. 법과 정치의 관계를 중심으로 사법부의 민낯을 파헤쳤는데, ‘검찰을 지배하는 법칙’도 눈길을 끈다. “검찰 특히 수뇌부가 추구하는 최고의 목표는 ‘명예는 판사만큼, 권력은 통치권자만큼’이다”(법칙1)로 시작해 “일부 검찰은 진정한 의미에서 ‘정의의 실현을 위하여 공권력을 행사’할 의지가 없거나 약하다. 다만 그것이 ‘자기의 이익에 부합하거나 최소한 반하지 않을 때’만 그렇게 행사한다”(법칙10)로 끝난다. 45년 경력의 존경받는 원로법조인의 진단에, 감정적 반발을 넘어 조직과 제 삶을 걸고 당당하게 반박을 내놓을 수 있는 검사가 과연 몇이나 될까.

이 법칙들에서 가장 주목할 것은 “통치권자에게 통치의 도구로 유용”하고, 결국 “서로 의존하는 공생관계를 유지함으로써 권력의 공유로 나아가기 쉬운” 검찰의 속성이다. 수사권과 기소권을 독점한, 세계에서 유례를 찾기 힘든 막강한 권한이 그 뿌리다. 검찰 개혁을 논하면서 그 무소불위의 권한을 건드리지 않고 정치적 중립 보장만을 주장해서는 안 되는 이유다. 요컨대 정치적 중립은 개혁의 필요조건이지 필요충분조건은 아니다.

참여정부가 사상 처음으로 시동을 건 검찰 개혁이 끝내 실패한 주원인도 여기에 있다. 2003년 3월 노무현 대통령이 주재한 ‘검사들과의 대화’를 돌이켜 보자. TV로 생중계된 이 자리에서 검사들은 조롱에 가까운 언어로 인사권만 물고 늘어졌다. 개혁 방안은 논의조차 되지 못한 채 ‘검사스럽다’는 신조어만 남았다. 이어진 대선자금 수사는 한편으론 정치적 독립이란 개혁의 첫 단추 덕에 가능했지만 ‘스타 검사’를 향한 국민적 환호 속에 개혁은 급속히 동력을 잃었다. 훗날 노 전 대통령은 “검경 수사권 조정, 공수처 설치 등 제도적 개혁을 하지 않고 정치적 중립을 보장하려 한 것은 미련한 짓이었다”고 회고했다. 문재인 대통령도 “정권이 검찰을 정권의 목적에 맞춰 장악하려는 시도만 버린다면 검찰의 민주화는 시간이 좀 걸려도 따라온다고 봤다”며 “우리가 너무 나이브했는지 모른다”고 털어놓았다.

문 대통령은 공저 ‘문재인, 김인회의 검찰을 생각한다’(2011)에서 이런 고백을 담아 참여정부 검찰 개혁의 실패 요인을 복기하고 분석했다. 두 차례 대선을 거치며 로드맵도 마련했다. 핵심은 ‘견제와 균형’이다. 그러나 검찰의 독립성을 보장하면서 개혁을 견인하기는 여전히 쉽지 않다. 이 양날의 검이 그릴 궤적의 빈틈을, 반대자들은 날카롭게 파고들 것이다. 위장전입 공방처럼 소모적 논란의 프레임에 빠지지 않으려면 치밀한 전략이 필요하다. ‘문재인의 운명’에 썼듯이 “보다 중요한 것은 ‘무엇을’ 할 것인가가 아니라 ‘어떻게’ 할 것인가다”.

가장 큰 우군은 국민적 공감대다. 아이러니하게도, 이를 만들어 준 건 검찰이다. 떡값과 스폰서 논란, 흥신소 오명, 국정원의 간첩조작 들러리까지. 공정과 정의는커녕 부패하고 무능한 검찰을 그대로 둬서는 안 된다는 여론은 과거처럼 쉽게 흩어지지 않을 것이다.

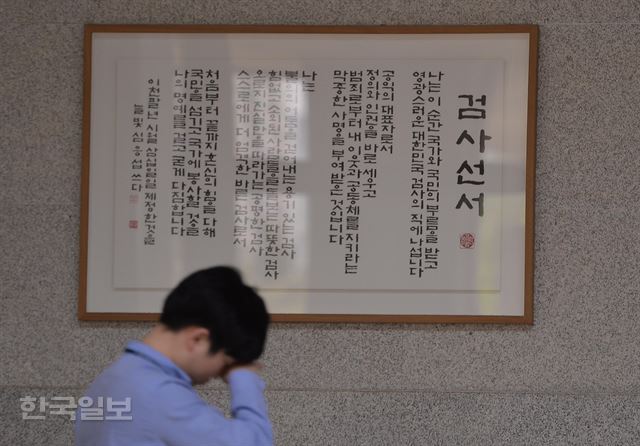

개혁은 단칼에 적을 베는 검술이 아니라 밑그림을 토대로 깎고 다듬는 조각술에 가깝다. 거스를 수 없는 변화를 끌어내려면 조직 구성원의 동참이 절대적으로 필요하다. “나는 이 순간 국가와 국민의 부름을 받고 영광스러운 대한민국 검사의 직에 나섭니다.” 임관식을 앞두고 밤새워 외웠을 ‘검사선서’를 아직 가슴에 품고 있을 일선 검사들에게, 국민 다수가 묻고 있다. ‘검사스러움’의 새 버전을 쓸 것인가, ‘검사다움’의 새 기준을 만들어 갈 것인가.

이희정 미디어전략실장 jaylee@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0