국정농단 사태로 외교 마비

대통령 전용기 8개월째 스톱

북핵 문제서 주변국에 밀려

세일즈 외교 집착한 朴정권

사드 문제로 대중 관계 악화

이젠 북핵 해법도 주도적으로

대통령 전용기는 지난해 9월 이후 8개월째 성남 서울공항 격납고에 발이 묶여 있다. 최순실 국정농단 사태로 박근혜 전 대통령이 ‘식물 대통령’이 되면서 정상 외교가 올 스톱된 것을 보여주는 상징적 장면이다. 중국이 고고도미사일방어체계(THAADㆍ사드) 배치에 대한 보복 조치에 나서고, 미국에선 트럼프 대통령이 강경한 대북 압박과 동시에 우리 정부에 안보 비용 청구서까지 꺼냈지만 속수무책일 수밖에 없었다.

반년 이상 방치됐던 외교 난맥상을 수습하기 위해선 이제 문재인 대통령이 전용기에 과부하가 걸릴 정도로 숨가쁜 정상외교를 벌여야 한다. 특히 20여년을 끌어온 북핵 문제 해결에 정상 외교의 모든 역량을 집중하면서 경제적으로도 내실을 기하는 데 초점을 맞춰야 한다는 게 전문가들의 한결 같은 지적이다. ‘세일즈 외교’라는 미명 하에 5대양 6대주를 고루 누비는 과시성 외교는 더 이상 곤란하다는 얘기다.

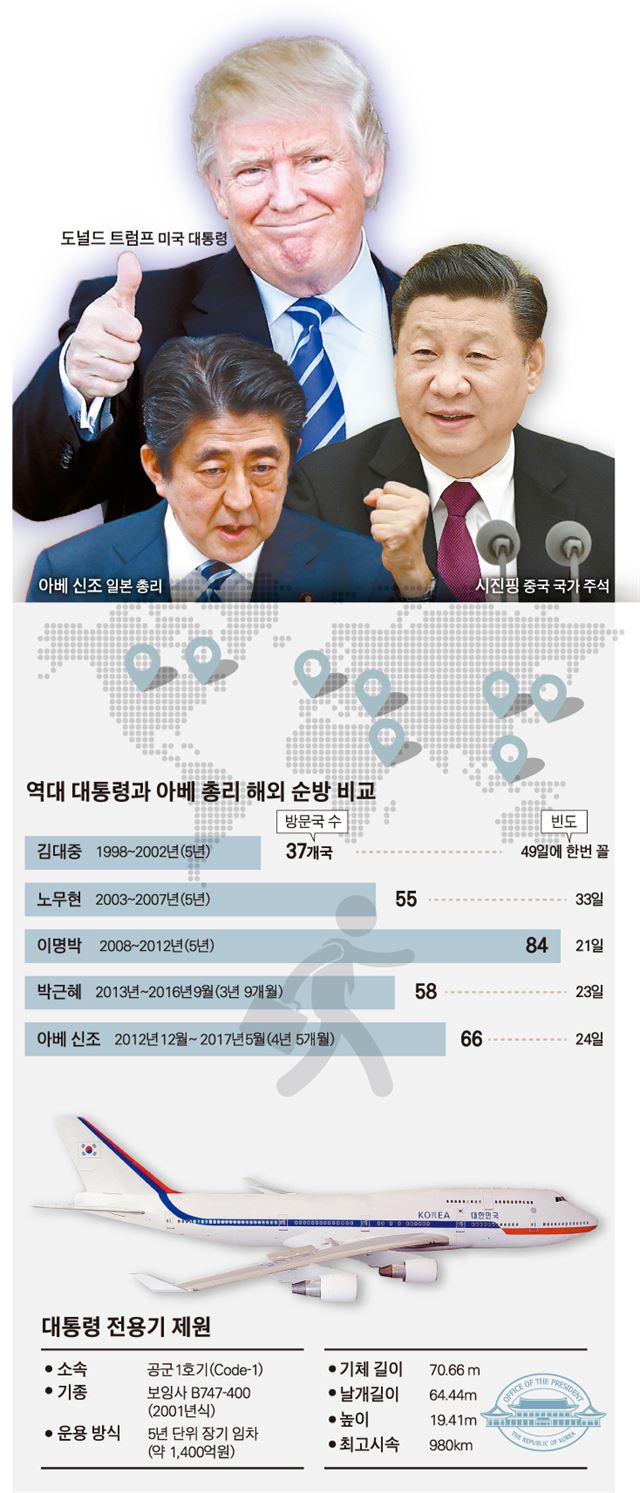

국정농단 사태 이전 박 전 대통령을 태운 전용기가 숨 돌릴 틈 없이 해외로 날아올랐던 것은 사실이다. 박 전 대통령은 지난해 9월까지 3년 7개월간 58개국 25회의 해외순방에 나섰다. 매달 평균 한두 개 나라를 찾은 셈이다. 이명박 전 대통령도 임기 5년간 84개국 49회를 다녔다. 2012년 12월 취임한 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리가 4년 5개월간 66개국 53회의 해외순방을 한 것과 별반 차이가 없다.

문제는 정상외교의 방향이다. 2014년 1월 박 전 대통령과 아베 총리는 일주일 간격으로 인도를 찾았다. 이후 결과는 정반대였다. 우리는 오로지 인도시장 진출에 사활을 걸었던 반면 일본은 미국, 호주에 인도를 엮어 남중국해에서 중국을 봉쇄하는 4개국의 다이아몬드 구상을 완성시켰다. 또 일본은 인도와 육해공군 연합훈련을 실시하며 경제뿐 아니라 군사적 협력을 가속화하고 있다. 인도를 상대로 고작 수출액수나 세고 있는 한국에 비해 일본은 대국 인도를 움직이며 전략적 이익을 극대화하고 있다.

더군다나 경제적 성과에 목을 맨 정상 외교 역시 ‘세일즈 외교’라는 이름으로 과대 포장되기 일쑤였다. 법적 구속력이 없는 양해각서(MOU)를 체결하는 수준의 계약도 마치 수주가 확정된 경제적 성과인양 부풀려져 대통령의 치적으로 홍보하는 데 급급했던 것이다. 박근혜정부 당시 해외순방으로 42건의 양해각서를 체결해 1,040억달러(약 123조원)의 성과를 냈다고 자화자찬했지만, 2013년 미국과 2014년 사우디, 중앙아시아 등 일부 지역 수출의 경우 발표만하고 중단됐거나 뻥튀기로 규모를 키운 공수표에 불과했다.

내실 있는 경제외교도 중요하지만 정상외교의 최우선 순위는 무엇보다 북핵 문제 해결을 통한 한반도 평화 정착이다. 핵 문제의 매듭을 풀지 못하면 남북관계뿐만 아니라 대중외교와 대미외교가 모두 꼬이고, 한반도 현안을 둘러싼 주변 강대국에게 휘둘리는 상황에 처할 수밖에 없다. 박근혜정부가 중국에 엄청난 공을 들였는데도 북핵 문제가 별반 진전을 보지 못하면서, 한중관계가 사드 충격파에 고스란히 노출돼 급속히 추락한 게 대표적이다. 정부 관계자는 15일 “박 전 대통령이 중국을 뻔질나게 드나들었지만 결국 사드 문제 한방으로 휘청댈 정도로 허약했던 셈”이라고 말했다.

특히 지난 20여년간 북핵 해법을 모색하는 과정에서 한국은 뒷전으로 밀리는 신세를 면치 못했다. 정부는 매번 한반도 문제의 당사자 원칙을 강조했지만 대통령의 정상외교가 돌파구를 마련하는데 큰 역할을 하지 못했다는 게 대체적 평가다. 이런 상황에서 문 대통령이 10일 취임 일성으로 “한반도 평화를 위해 필요하면 곧바로 워싱턴으로 날아가고, 베이징과 도쿄에도 가고, 여건이 조성되면 평양에도 가겠다”고 밝힌 것은 고무적이다. 북핵 문제 해결을 위해 그간 줄곧 제기된 ‘중국 역할론’을 대신해 한국 대통령이 주도적으로 나서 북핵 협상의 큰 판을 짜는 것이 그 어느 때 보다 중요하고 시급하기 때문이다.

김광수 기자 rollings@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0