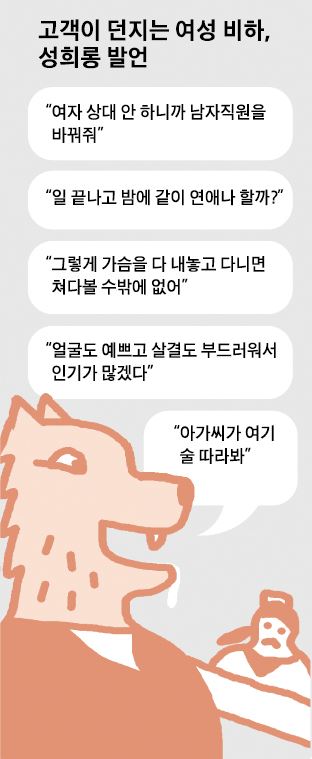

“얼굴 예쁜데 닿으니까 더 좋다”

신체 접촉ㆍ음담패설 시달려도

직장 성희롱처럼 보호장치 없어

가해자ㆍ사장 책임 묻기도 어려워

“안 잘리려면 견딜 수밖에” 푸념

경기 성남시의 한 피부관리실에서 근무하는 이모(31)씨는 요즘 남성 손님의 예약 전화를 받을 때면 겁부터 난다. 직업 특성상 손님의 신체 부위와 어느 정도 접촉을 하게 되는데, “얼굴도 예쁜데 (가슴이) 닿으니까 더 좋다”는 등의 말을 하던 손님이 떠올라서다. 따끔하게 대응을 하고 싶지만, 괜한 분란만 일으키는 것 같아 속으로만 끙끙 앓는 경우가 대부분. 그나마 사장에게 불만을 얘기해보지만 “손님을 내쫓을 수 없으니 참아라”는 말만 돌아오기 일쑤다. 이씨는 “성희롱을 참아가면서 이 일을 계속해야 하는 건지, 그만둬야 하는 건지 고민이 든다”라며 속상해했다.

서비스업에 종사하는 직장 여성들을 중심으로 ‘진상 손님에게 당하는 성희롱’을 호소하는 목소리가 높아지고 있다. “직장 상사나 동료 등으로부터 피해를 당하는 경우와 달리 손님으로부터 피해는 이렇다 할 보호장치도 마련돼 있지 않다”는 지적, “안 잘리려면 견디는 수밖에 없다”는 푸념이 이어지고 있다.

특히 아르바이트나 고용이 불안정한 비정규직일수록 피해를 호소하는 목소리의 강도가 세고 절박하다. 서울 노원구의 한 음식점에서 아르바이트를 했던 배모(24)씨는 “‘아가씨’라고 부르는 건 예사고, 엉덩이나 다리를 만지거나 음담패설을 하는 경우도 있다”고 했다. 지난해 알바노조가 여성 아르바이트생 126명을 대상으로 설문을 했더니 ‘일하면서 외모평가를 받은 적 있다’는 질문에 57.1%%, ‘성추행이나 성희롱을 당한 경험이 있다’는 질문에 32%가 ‘있다’고 대답할 정도도 성희롱은 일상다반사다.

잦은 피해에도 따로 하소연을 할 곳은 마땅치가 않다. 손님에게 직접 항의하는 건 언감생심. 사장에게 불만을 얘기해도 ‘손님은 왕’이라면서 ‘참을 수 없으면 일을 그만두라’는 말만 듣게 된다. 한 아르바이트생은 “불쾌감을 표시해도 ‘어리고 예쁘다는 칭찬이니 기분 좋아야 하는 것 아니냐’며 사장님까지 손님 편을 들어 어이가 없었다”고 털어놨다.

법적인 보호장치도 없다. 남녀고용평등법에는 ‘직장 내 성희롱’을 처벌하는 조항이 있는데, 여기에 ‘고객에 의한 성희롱’ 관련 내용은 아예 없다. 유일한 방법은 피해자가 직접 가해자인 고객에게 성폭력처벌법 등을 근거로 민·형사상 책임을 묻는 것이지만, “이 경우 직장을 유지할 수가 없어 참고 넘어가는 경우가 대부분”이라고 털어놓는다.

그렇다고 고용주에게 책임을 물을 수도 없다. 이들에게는 1년에 1번 직원을 상대로 한 성희롱 방지 교육을 하면 된다는 의무사항만이 있을 뿐이다. 김은실 이화여대 여성학과 교수는 “근로기준법에서는 제3자에 의한 가해라도 사업주가 근로자를 보호해야 할 의무가 있다”며 “직원이 성희롱 피해를 당했을 경우 피해 여성이 고용주에게 손해배상을 요구할 수 있는 제도를 도입하는 것도 방법”이라고 조언했다.

곽주현 기자 zooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0