주최 측과 하청계약 맺은 합창단

수수료 절반 떼고 단원 인건비

한달 열정 쏟고도 70만원 받아

최근 국립오페라단이 주최한 오페라공연의 합창단원을 맡았던 성악가 A씨는, 며칠 전 4차례의 공연 대가로 주어진 70만원 안팎의 출연료를 받고선 가슴을 쳤다. 회당 20만원이 채 안 되는 셈인데, 연습과 리허설 등에 쏟은 지난 한 달의 시간을 생각하면 ‘턱없이 부족한 대가’라는 생각을 지울 수가 없었다. A씨는 “한 달 월급이 결국 70만원”이라며 “해당 공연 전체 예산이 10억원을 넘는단 얘기를 듣곤 상대적 박탈감이 느껴졌다”고 목소리를 높였다.

대형 오페라공연에 참여하는 합창단원들이 ‘열정페이(열정을 빙자한 저임금)’를 호소하고 있다. 소속 합창단이 공연 계약을 맺으면서 인건비의 절반 가량을 수수료로 챙겨가는 관행이 이어지면서 단원들이 손에 쥐는 공연 대가가 ‘푼돈’에 그치고 있다는 하소연이다.

25일 만난 성악가 B씨는 이런 현실에 대해 “정도의 차이일 뿐, 모든 (오페라)공연이 마찬가지”라고 했다. “성악가들의 현실을 들여다보면 갑(甲)도, 을(乙)도 아닌 병(丙)의 위치에 선 프리랜서 노동자”라는 게 그의 푸념이다. 또 다른 오페라경력 8년 차 성악가 C씨는 “단순히 돈이 적고 많고를 떠나 통장을 보면, 마치 ‘오페라단의 유령’ 같은 존재”라며 “근로계약서도 없이 공연하는데다 출연료 대신 티켓을 주거나 아예 주지 않는 경우도 많다”고 했다. 이들이 제시하는 공연의 대가, 즉 수입은 한 달 정도의 공연 기간을 기준으로 100만원에 턱없이 모자랐다.

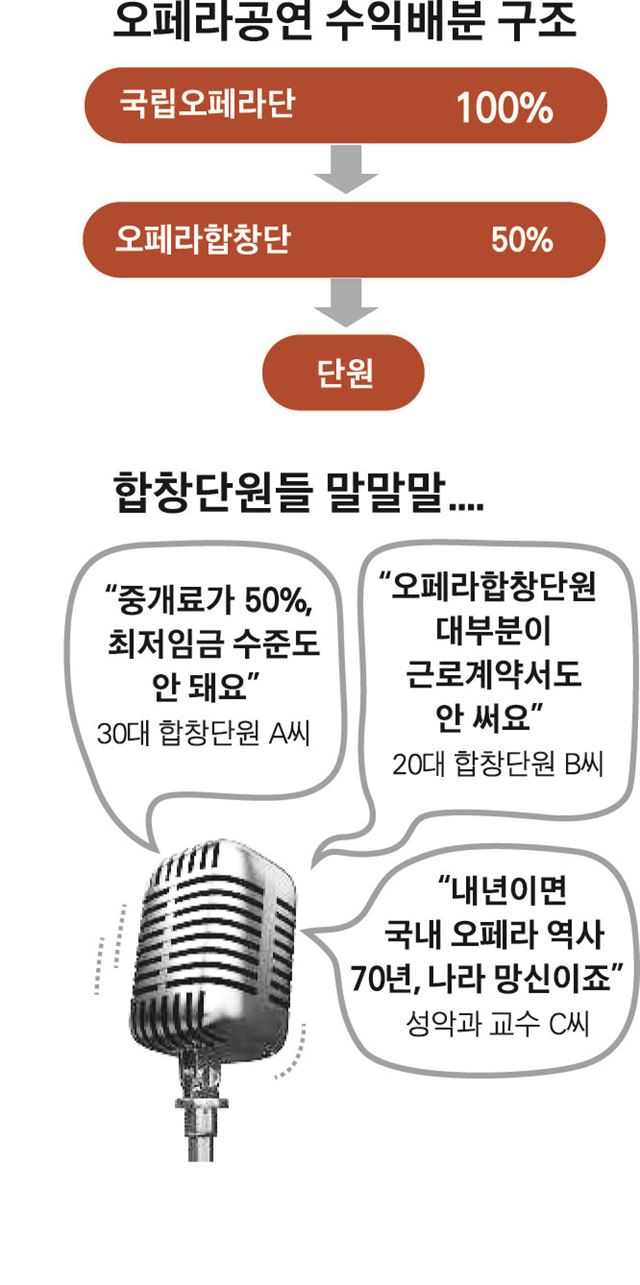

이들은 이런 문제가 다수의 오페라 등 공연이 국립오페라단과 같은 공연 주최 측과 합창단원이 소속된 합창단 간 원청-하청 구조로 계약이 이루어지는 탓이라고 지적한다. 보통 합창단원 1명 몫으로 회당 출연료를 지급하게 되는데, 이 중 절반 정도를 합창단이 수수료로 챙겨간다는 것이다. 100만원이 출연료로 나오면, 실제로는 50만원만 합창단원에게 지급되는 식이다.

이에 이의를 제기하면서 합창단을 뛰쳐나가거나, 대놓고 불평을 하기도 어렵다. 국내에 대형 오페라무대 자체가 드문데다, 이마저도 공연을 주최하는 곳에서 공개오디션으로 뽑는 게 아니라 오페라합창단과의 입찰 계약으로만 출연자를 섭외하는 구조이기 때문이다. 합창단에 소속되지 않으면 공연에 설 수 있는 기회조차 없어진다는 얘기다. 한 성악가는 “오페라합창단에 들어가는 일마저도 ‘소개’없인 어려워 그저 ‘무대에 설 수 있는 걸 감사히 여겨야’만 버틸 수 있다”고 토로했다.

전문가들은 이 같은 시스템이 지속될 경우 노동여건 개선은 물론, 오페라의 질적 향상조차 기대하기 어렵다고 입을 모은다. 서울 사립대 성악과 교수 D씨는 “실력이 떨어지더라도 군말 없는 성악가가 우대받고 있는 게 지금 현실”이라며 “시간과 비용이 더 들더라도, 공연을 주최하는 곳에서 공개오디션 등을 통해 동등한 기회와 정당한 처우를 보장해야 한다”고 꼬집었다. 이에 대해 한국성악가협회 측은 “성악가 대부분이 같은 문제의식을 가지고 있다”며 “구성원의 처우 개선 등을 위해 힘을 모으겠다”고 전했다.

김형준 기자 mediaboy@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0