새삼 도마에 오른 가짜 뉴스 규제 논란

대상 모호하고 표현의 자유 위축 우려도

언론도 자성하고 신뢰 회복에 애써야

“하늘을 나는 펭귄떼가 발견됐다.” 영국 BBC가 2008년 4월 1일 ‘보도’한 기사다. 짐작했겠지만 만우절용 가짜 뉴스였다. 웃자고 만든 가짜 뉴스가 너무 그럴듯해 종종 파문을 일으키기도 한다. 2003년 미국 네티즌이 CNN 뉴스를 모방해 띄운 ‘빌 게이츠 암살’ 기사를 국내 언론이 받아썼다가 망신을 당한 일도 있다. 누군가 악의로 가짜 뉴스나 정보를 퍼뜨려 이득을 챙기는 행위는 더 역사가 깊다. 달라진 게 있다면 갈수록 속임수의 기술이 더 정교해지고 인터넷과 모바일, SNS 덕에 더 빠른 속도로 퍼져 나가고 있다는 점이다.

이처럼 유구한 전통(?)을 지닌 가짜 뉴스가 새삼 도마에 올랐다. 트럼프의 미국 대통령 당선이 계기다. 선거 당시 ‘교황이 트럼프를 지지한다’는 등의 가짜 뉴스가 횡행했는데, 주목도가 높았던 기사 20건의 SNS 이용자참여지수(공유, 좋아요, 댓글)를 집계한 결과 가짜 뉴스들이 주류 언론의 기사들보다 더 높았다. 요란한 경계령이 이어졌다. 9월 총선을 앞둔 독일은 가짜 뉴스 생산자를 최고 징역 6년형에 처하고, 유포 매체에 최고 50만유로의 벌금을 부과하는 법안을 추진 중이다. 국내에서도 선관위 등이 규제 강화를 예고했고, 언론들은 본업인 ‘팩트체크’에 새삼스레 방점을 찍으며 가짜 뉴스와 전쟁이라도 벌일 태세다.

이 익숙하고도 낯선 광경이 나는 몹시 불편하다. 먼저 꼬리를 무는 의문들. 당장 특단의 대책이 시급한 가짜 뉴스는 과연 무엇인가. 대체로 ‘정치ㆍ경제적 이익을 위해 의도적으로 언론 보도의 형식을 하고 유포된 거짓 정보’로 정의한다지만, 개별 사안에 대입해 보면 여전히 혼란스럽다. 버젓한 언론사들이 보도자료를 사실확인 없이 그대로 베껴 쓰는 ‘광고성 기사’는 가짜 뉴스인가 아닌가. 나아가 거짓 정보 가운데 왜 유독 ‘언론 보도의 형식을 한’ 것이 문제인가. 오히려 최근 문제가 된 악의적 거짓 정보들은 카톡 같은 폐쇄형 SNS를 타고 뿌려진 속칭 찌라시 아닌가. 전문가들은 거짓 정보가 유통되는 주된 이유로 선입관에 근거해 보고 싶은 것만 보고 믿고 싶은 것만 믿으려는 확증편향(confirmation bias)을 든다. 요컨대 정보의 형태가 기사냐 아니냐가 일부 영향을 줄 순 있어도 문제의 본질은 아니다.

규제 강화를 두고 독일 등에서도 제기되는 ‘표현의 자유’ 위축 우려도 따져봐야 한다. 합리적 의심에 기반해 제기됐고 결국 사실로 밝혀졌던 숱한 의혹들에 대해 권력기관들이 앞다퉈 ‘유언비어’로 몰거나 ‘혐의없음’ 처분을 내린 가까운 과거를 떠올려 보라.

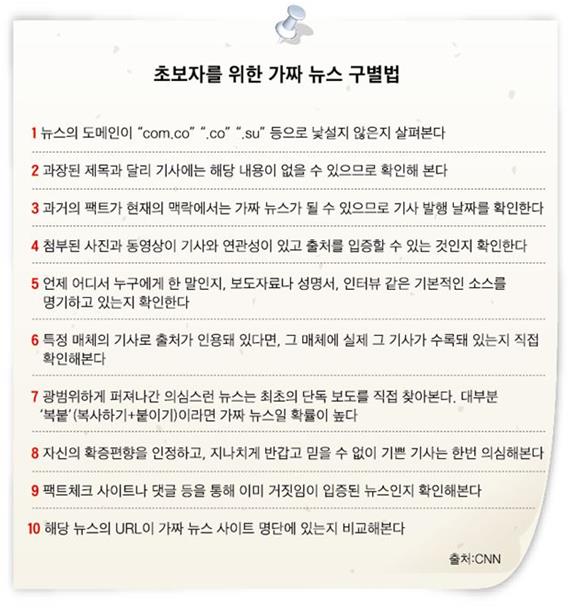

가짜 뉴스의 폐해에 눈을 감자는 얘기가 아니다. 선거캠프든, 언론사든, 검은 세력이든 거짓 정보를 만들고 유포하는 행위는 엄단해야 한다. 더불어 시민도 기사 꼴을 한 가짜 뉴스든, 사실을 교묘히 취사선택한 나쁜 기사든 숨은 맥락을 읽어내고 교차 검증을 통해 사실 여부를 판단할 수 있는 미디어 리터러시 능력을 길러야 한다.

언론의 자성도 필요하다. 가짜 뉴스 논란의 한 요인인 언론의 신뢰성 위기는 언론 스스로에 1차적 책임이 있다. 미국의 저명언론인 피터 바티아는 최근 니먼리포트에 실린 ‘2016년 대선: 언론을 위한 교훈들’에서 신뢰 회복을 위해 가장 긴요한 과제로 투명성 제고를 꼽았다. “에디터들은 뉴스룸의 의사결정 과정을 다룬 칼럼을 더 많이 써야 한다. 음모론이 얼마나 터무니없는지 보여주라. 그리고 크든 작든 우리의 실수들을 인정하라.” 코바치와 로젠스틸도 저서 ‘저널리즘의 기본원칙’에서 진실에의 복무 등 10가지 원칙을 달성하는 데 가장 중요한 것으로 서로의 주장과 인식에 이의를 제기할 수 있는 ‘열린 뉴스룸’을 들었다.

우리 언론 현실을 보자. 공정방송을 외친 기자들의 펜과 마이크를 뺏고, “대통령을 하고 싶어한다”고 알려진 사주 회장이 갑작스레 사임한 후 넓은 지면을 할애해 인터뷰를 싣고 동정을 시시콜콜 보도했다. 질문이 사라지고 순응을 강요하는 뉴스룸 문화에서 좋은 뉴스가 나올 리 없다. 제 눈의 들보는 보지 못한 채 언론 아닌 것들이 유포하는 가짜 뉴스만 탓하다간 박근혜-최순실 사태에서 조금이나마 회복한 신뢰를 다시 잃게 된다.

이희정 미디어전략실장 jaylee@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0