“아저씨가 엄마, 아빠한테 데려다 줄게. 어서 가자.”

지난 2014년 4월19일, 세월호 참사 나흘 만에 선체 내 첫 시신을 수습한 민간잠수사 조정현(39)씨의 속은 타들어갔지만 내색할 순 없었다. 야속하게도 차가운 바다 속 세월호에 갇혀 있던 아이들은 마치 ‘왜 이제 왔냐’고 원망하듯 쉽게 떠오르지 않았다. 잠수사들이 “이제 집에 가자”고 한참을 어르고 달래면 그제서야 움직였다.

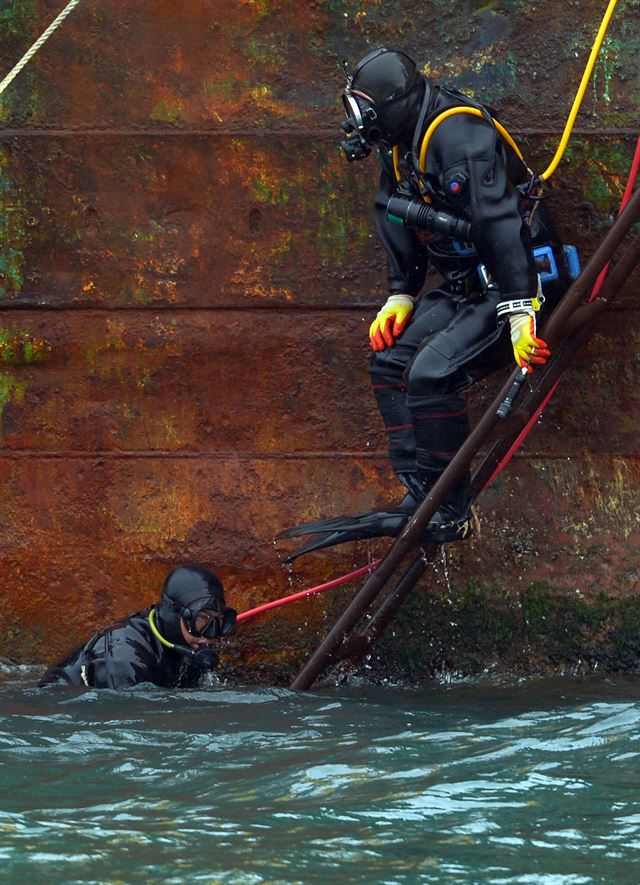

세월호 침몰 직후부터 실종자 수색을 중단한 2014년 11월11일까지 209일간, 143명의 잠수사들은 칠흑 같은 진도 앞바다를 누비며 실종자들을 찾아 헤맸다. 세월호를 집어 삼킨 팽목항에서 떠나지 못하는 실종자 가족들 생각에 멈출 순 없었다.

하루 3번 잠수 버텨가며 실종자 수색

세월호 참사 당일부터 전국의 민간잠수사들은 팽목항으로 몰려들었다. 정부가 부른 것도, 누가 등을 떠민 것도 아니었지만 단 한 명의 목숨이라도 살려야 한다는 생각 뿐이었다. ‘위험하다’며 말리는 가족들까지 뿌리치고 달려온 이유였다.

세월호가 잠긴 맹골수도 바닷물의 빠르기는 유난하다. 유속이 초속 0.5m만 넘어도 잠수사들의 작업이 쉽지 않지만 맹골수도의 순간 유속은 초속 2m가 넘을 때도 많다. 빠른 조류를 버티더라도 바닷속에 들어가면 코앞 20~30㎝밖에 보이지 않는다. 잠수사들은 세월호를 손으로 일일이 더듬어가며 수색 작업을 해야만 했다.

악조건 속에서도 잠수사들은 참사 초기 매일 2~3회 이상 잠수를 했다. 잠수 시간은 최대 30분, 잠수 후 회복에는 최소 12시간 이상 필요했다. 하지만 잠수사들은 시신수습의 골든타임을 놓지 않기 위해 끼니를 잊은 채 바다 속으로 뛰어들었다. 참사 6일째, 서로의 구명조끼를 묶은 학생 시신 2구를 수습했던 잠수사 장형채(62)씨는 이날 5번이나 잠수에 나섰다.

안타까운 소식도 이어졌다. 5월6일엔 고 이광욱(당시 53) 잠수사가 선내 5층 진입을 위한 가이드라인을 설치하던 도중 변을 당했다. 5월30일엔 잠수사 이민섭(당시 44)씨가 세월호 4층 선미 다인실 창문 절개 작업을 하던 도중 부상을 입고 병원으로 긴급 이송됐지만 결국 숨을 거뒀다.

보험도, 임금도 없이 뛰어든 민간잠수사들

하지만 잠수사들의 안전사고는 예고된 인재였다는 지적도 나온다. 우선 두 잠수사의 사망원인을 밝히는 과정에서 해경의 부주의는 드러났다. 이광욱 잠수사의 경우 당시 합류 첫날이었지만 빠른 조류에 적응할 겨를도 없이 바로 투입됐다. 그날따라 평소보다 유속이 빨라 작업이 원래 계획보다 두 번 정도 미뤄졌고, 바다 위에서 하루 종일 작업 때를 기다리다 잠을 제대로 자지 못한 이 잠수사는 피로한 몸을 이끌고 바다에 뛰어들었다. 2인 1조로 진행돼야 할 수색 작업에 홀로 투입된 것도 기본수칙을 어긴 문제로 지적됐다.

이민섭 잠수사도 상황은 비슷하다. 당시 이 잠수사는 금속 절단면에 산소를 쏘는 ‘산소아크용접’ 방식으로 창문을 절단했다. 폭발 위험을 우려했던 현장 잠수사들의 우려가 제기됐지만 당시 해경에선 이 방식을 고수했던 것으로 전해졌다.

상식 밖의 문제는 계속됐다. 당시 범정부사고대책본부의 조사 결과, 두 잠수사는 국가공인 자격증도 없었던 것으로 확인됐다. 해경은 관련업체를 통해 잠수사 명단만 받았을 뿐, 진위여부조차 제대로 확인하지 않았다. 잠수사들의 보험 가입 역시 보장하지 않았다. 비슷한 안전사고가 언제든 발생할 수 있었던 셈이다.

잠수사들은 또 수색 초반 임금조차 제대로 받지 못했다. 가족의 생계를 뒷전으로 미뤄두고 정부가 할 일에 솔선수범한 그들이다. 하지만 임금산정 기준에서 의견 대립을 보인 기획재정부와 안전행정부, 해양경찰청 탓에 잠수사들의 임금은 두 달이나 늦어졌다. 그것도 당시 세월호 국정조사 특위 야당 간사인 김현미 새정치민주연합 의원이 이를 공개적으로 지적하고서야 문제는 해결됐다. 이전까지 잠수사들의 임금에 관한 정부의 언급이라곤 민경욱 전 청와대 대변인이 비공식석상에서 언급한 “시신 수습시 1구당 500만원”이란 허위정보가 전부였다.

후유증과 트라우마만 남다

292명의 시신이 수습된 7월10일 이후, 대부분의 민간잠수사들은 팽목항을 떠나야 했다. 잠수사들의 피로가 누적됐고 잠수방식을 바꿔야 한다는 이유로 해경이 해산을 지시한 것이다.

세월호 인명 구조 작업에 참여했던 잠수사들은 모두 후유증에 시달리고 있다. 디스크나 다리 마비는 물론, 뼈에 혈액이 공급되지 않아 뼈 조직이 썩는 골괴사 환자들도 있다. 잠수가 생업인 그들에겐 치명적인 병이다. 다시 잠수를 하지 못해 대리운전 등으로 생계를 잇게 된 잠수사들도 있다.

정신적 트라우마에 시달리는 잠수사들의 상황은 심각하다. 현장을 떠난 뒤에도 선체에서 실종자 5명이 한꺼번에 솟구쳐 나오던 장면이 떠올라 고통받거나(조준(57)), 1년간 악몽을 꾸고 분노조절 장애에 시달리는 잠수사(배상웅(41))도 있다. 2014년 7월 공개된 보건복지부의 ‘세월호 잠수사 정신건강 선별검사’에 따르면, 작업에 투입된 민ㆍ관 잠수사 454명중 10.4%(45명)가 정신건강 위험군에 속했다.

노력과 고통에 비해 보상은 미미했다. 국민안전처가 지원하는 치료비는 2015년 3월말 끊겼다. 이때 시행 된 세월호피해자지원법 속 지원대상에 잠수사가 없다는 이유에서다. 후유증으로 생업을 잃은 잠수사들에 대한 지원도 미흡했다. 수난구호법상 보상기준은 ‘사망하거나 장애를 입은 경우’로 한정돼 부상 잠수사들에 대한 보상이 거부된 것이다. 지난해 11월에야 법이 개정돼 국민안전처가 보상금을 지급했지만. 보상금을 신청한 55명 중 27명만이 보상을 받았다.

무엇보다도 민간잠수사들을 힘들게 한 것은 리더였던 공우영(62) 잠수사에게 이광욱 잠수사의 사망 책임을 묻는 정부의 태도였다. 검찰은 공 잠수사가 작업을 지휘했다며 그를 업무상 과실치사 혐의로 기소했다. 사고 당시 대책본부에서 “해경이 작업현장을 총괄했다”고 밝혔지만 무시됐다. 결국, 대법원에선 올해 1월 공씨가 무죄라고 결론을 내렸다. 1심과 2심에서도 같은 결론이었다. 명백한 사실 하나를 인정받기 위해 공 잠수사와 동료들은 3년 동안이나 힘든 법정싸움을 계속해야 했다.

“어떤 재난에도 국민을 부르지 말라”

그럼에도 잠수사들은 피해자들의 곁을 떠나지 않았다. 고 김관홍 잠수사는 유가족들의 요청에 세월호 참사와 관련된 국정감사 및 청문회에 나서 당시 구조상황과 해경 및 해군의 초동대처 문제점 등을 증언했다. 고 김 잠수사는 당시 디스크와 꼬리뼈 부상 등으로 잠수를 하지 못해 대리운전으로 생계를 유지할 때였지만 유가족들의 요구에 선뜻 응했다. 2015년 국민안전처 국정감사 당시 김 잠수사는 “어떤 재난에도 국민을 부르지 말고 정부가 알아서 하라”고 꼬집기도 했다.

하지만 수색작업 당시의 트라우마와 정신적 스트레스에 시달리던 김 잠수사는 지난해 6월 자택에서 숨진 채 발견됐다. 43세의 젊은 나이, 세 아이의 아버지였던 의인에게 일어난 비극이다. 그와 가까웠던 ‘세월호 변호사’ 박주민 더불어민주당 의원은 세월호피해자지원법 속 지원대상에 민간잠수사와 자원봉사자 등을 포함시킨 개정안을 발의했다. 김 잠수사가 사망하지 않았더라면 함께 발표하려 했던 법안이다.

민간잠수사들 10여명은 이달 27일께 팽목항을 다시 찾을 예정이다. 이들이 미수습자 가족들을 만나러 가는 것은 3년여 만이다. 황병주(58) 잠수사는 “우리가 모두 수습했어야 하는데 그러지 못한 채 돌아와 미안한 마음에 연락을 할 수 없었다”고 말했다. 세월호는 다시 떠올랐지만, 다시 팽목항으로 향하는 잠수사의 마음 속 응어리는 여전하다.

신혜정 기자 arete@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0