뒤늦게 한글 배운 정화봉씨

3년 만에 초등 졸업장 받아

“TV 자막 읽을 때 참 흐뭇해”

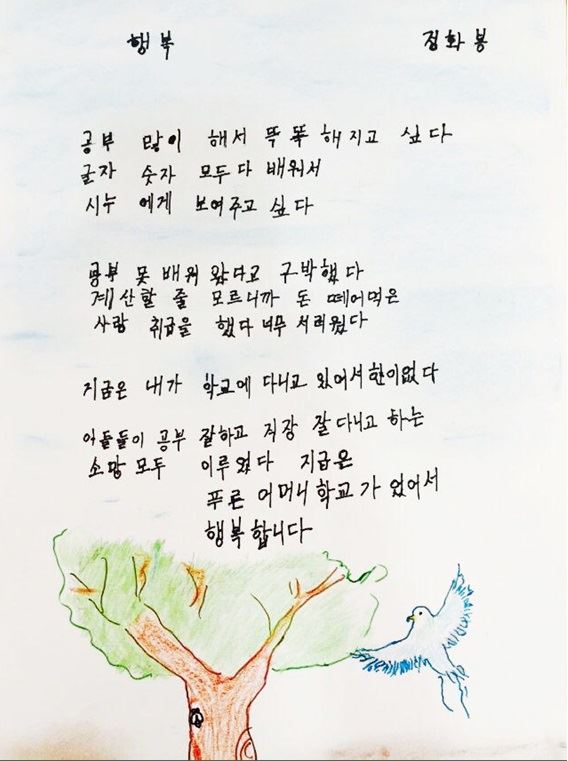

‘글자 숫자 모두 다 배워서 시누에게 보여주고 싶다. (중략) 계산할 줄 모르니까 돈 떼어먹은 사람 취급을 했다. 너무 서러웠다. 지금은 내가 학교에 다니고 있어서 한이 없다.’

3년 전 처음 한글을 배우기 시작한 정화봉(72)씨가 한 글자 한 글자 정성스레 쓴 자전적인 시 ‘행복’ 의 일부다. ‘못 배운 한’은 평생 정씨를 따라다녔다. 어릴 적 홍역을 앓아 몸이 좋지 않은데다 학교가 멀어 학교를 다니지 못했다. 스물두 살에 결혼해 5형제를 낳았지만 “글자도 모른다”며 남편에게 늘 구박을 받았다. 시어머니와 함께 작은 가게를 운영할 때도 매출 등 셈이 잘 맞지 않으면 돈을 빼돌렸다는 의심을 받았다. 정씨는 “나는 정직하게 했는데도, 덧셈 곱셈 계산을 할 줄 모르니까 시누이에게 오해를 받았다”며 “서러워서 참 많이 울었다”고 회상했다.

늦게라도 한글을 배울 수 있게 된 건 뜻밖에도 병마 때문이었다. 남편과 사별 후 전남 고흥에서 홀로 살던 정씨는 어깨 수술을 위해 서울 아들 집에 머물던 2014년, 며느리의 소개로 동대문구 푸른어머니학교를 다니게 됐다. 모든 게 낯설었고 특히나 받아쓰기는 너무 어려웠다. 그래도 교과서 읽기, 일기쓰기 등 숙제를 빼놓지 않았다. 처음에는 의욕적으로 시작하더라도 나이와 건강 등을 이유로 중간에 공부를 포기하는 이들도 많지만, 정씨는 “못 배운 게 너무 한스러워 힘들어도 선생님이 시키는 대로 다 했다”고 말했다.

그렇게 한글을 익혀 지난해 쓴 자작시가 ‘행복’. 시를 쓰면서 연신 손수건으로 눈물을 훔쳤다고 했다. 선생님이 시 낭송을 권하자 처음에는 자신 없다고 하던 정씨는 낭송 후 큰 소리로 “행복합니다”라고 외치기도 했다. 한글을 배워서 가장 뿌듯할 때는 언제일까. 정씨는 “혼자 TV 자막을 읽을 때 참 흐뭇하다”고 말했다.

24일 정씨는 초등학교 학력을 인정받아 서울시교육청으로부터 다른 졸업생 732명과 함께 졸업장을 받았다. 다음 달부터는 중학교 과정 공부를 시작한다. 정씨는 연신 ‘’정말 행복하다”며 웃었다.

남보라 기자 rarara@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0