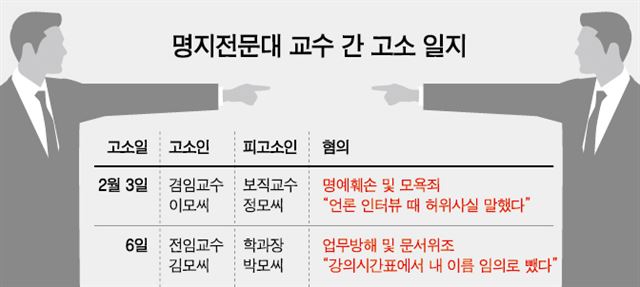

6일 오후 서울 서대문경찰서로 한 장의 고소장이 접수됐다. 고소인은 명지전문대학 기계과 소속 김모 교수. 그는 “올해 1학기 강의에서 내 이름을 임의로 뺐다”며 학과장 박모 교수를 업무방해 등 혐의로 처벌해 달라고 요구했다.

경찰은 “이 대학 교수 간 고소 건이 처음이 아니다”고 말했다. 3일 같은 학교 같은 과 이모 겸임교수가 동료 정모 교수를 명예훼손으로 고소했다. 며칠 새 동일 학교, 동일 학과 교수 관련 고소장이 2건 접수된 것이다. 개강을 앞두고 한창 강의 준비에 몰두해야 할 이들이 얽히고설킨 고소전(戰) 상황에 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 도대체 무슨 일이 벌어진 걸까.

발단은 지난해 9월로 거슬러 올라간다. 박 교수는 교내 평가감사팀에 김 교수가 2004년부터 13년간 매년 4개월 이상 해외에 체류했다고 지적하는 진정서를 냈다. 방학마다 해외에 있으면서 성적 이의신청 등 방학 중 해야 할 업무에 지장을 줬다는 이유에서다.

12월엔 시험 대리출제 의혹이 김 교수를 에워쌌다. 근로장학생이던 A씨로부터 그 해 1학기 김 교수의 ‘전산응용기계제도’ 과목 기말고사를 대리출제 했다는 얘기를 들은 이 교수가 박 교수에게 알리면서 촉발됐다. 박 교수는 A씨를 직접 만나 진술서를 받은 뒤 다시 학교측에 진정서를 냈다. 이 교수도 같은 내용의 진정서를 학교 측에 냈다.

올 1월에는 정 교수가 새로 등장했다. 교무처장인 그는 언론인터뷰에서 “특정 학생에게 강의를 듣지 못하게 해 학습권을 침해했고, 강의에 충실하지 않다는 학생들의 민원도 있었다”고 밝혔다. 이 교수는 “그런 일 없다”고 고소로 맞받아쳤다.

공방전 속에 학교 측은 조사에 들어갔지만 두 의혹의 진상 파악은 제대로 이뤄지지 않았다. 열쇠를 쥔 A씨가 연락두절 된데다, 김 교수도 학교가 요구한 출입국증명서 제출을 끝까지 거부했다. 지난달 20일 학교는 “사실관계 확인이 어렵다”는 결론을 내고 사실상 조사를 마무리했다.

갈등은 봉합되지 않은 채 현재진행형이다. 김 교수는 본보와 통화에서 “박 교수가 의혹만 가지고 고의적으로 (강의에서) 내 이름을 빼려고 하는 등 피해를 주고 있다”고 목소리를 높였다. 고소당한 박 교수는 황당하다는 입장이다. 그는 “학교 측에 수 차례 강의 배정 가능 여부를 묻는 질의서를 보냈지만, 강의 일정 확정 하루 전에야 ‘배제할 이유가 없다’는 답이 와 곧바로 김씨의 강의일정을 넣었다”고 했다. 오해라는 얘기다. 이 교수 역시 고소전에서 한치도 물러날 뜻은 없다. 그는 “한 사람의 공익제보자로서 학사부정 사건의 문제가 해결될 때까지 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.

김형준 기자 mediaboy@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0