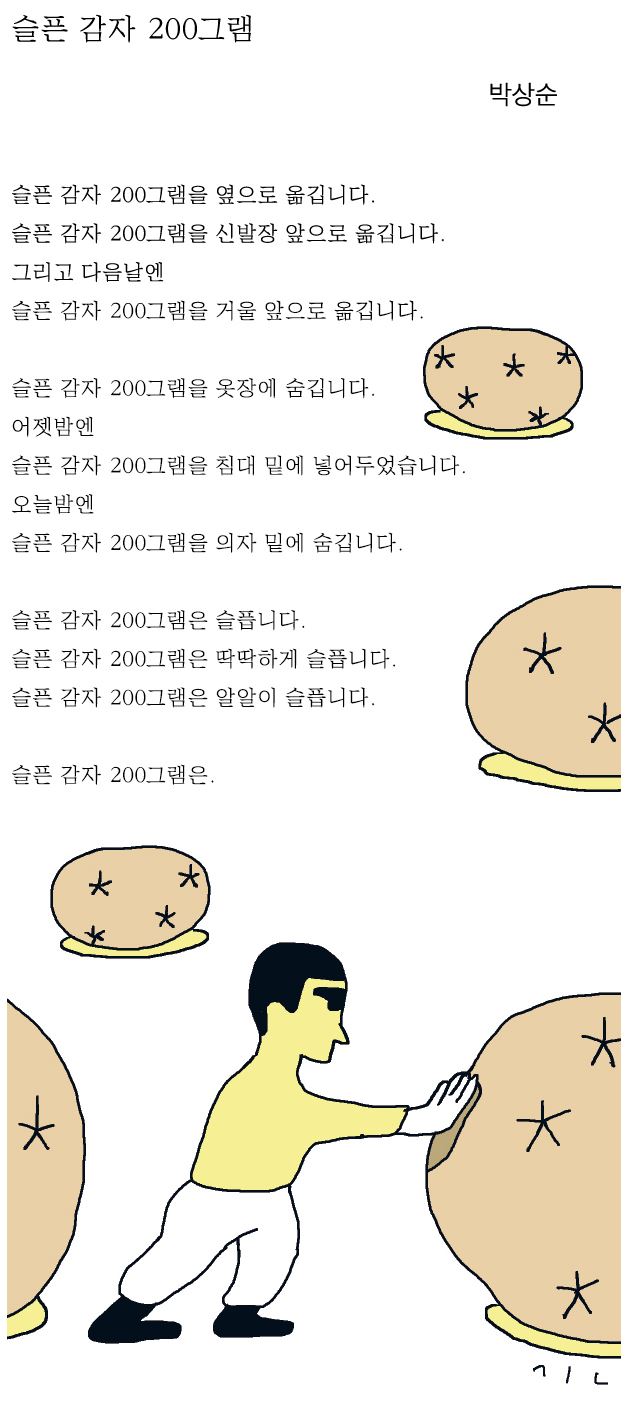

처음 읽으면 신선해요. 가벼워요. 이렇게 써도 시가 되네, 하는 생각이 들어요. 감자 200그램이 아니라 슬픈 감자 200그램이라고 할지라도 선택하기도, 쓰기도 쉽지 않지요. 한 번 더 읽으면 슬픈 감자 200그램을 옆으로, 신발장 앞으로, 거울 앞으로 함께 옮기게 되지요. 어젯밤엔 침대 밑에 넣어두었던 슬픈 감자 200그램을, 오늘밤엔 의자 밑에 숨기면 의자 밑에 숨겨지지요. 또 한 번 읽어요. 슬픈 감자 200그램은 슬픈 감자 200그램의 물성을 가져요. 슬픈 감자 200그램을 어디에 담았을까, 궁금해져요.

감자 200그램은 딱딱해요. 슬픈 감자 200그램은 딱딱하게 슬퍼요. 슬픈 것도 사실이고 딱딱한 것도 사실이에요. 슬픈 감자 200그램은 동시에 200그램이면서 알알이 200그램이에요. 최소의 언어를 사용하는 시 안에, 옮기고 숨기는 공간이 있고, 과거 현재 미래가 있고, 정서와 현실도 있지요. 슬픈 감자 200그램. 슬픈. 감자. 200그램. 이어 읽어도 마침표를 찍어 읽어도, 각각 다 보이고 느껴지는 시예요. 이 지점이 박상순 시의 요술이죠. 이 정도면 생물인 시이지요.

일찍이 티셔츠에 그려진 “양 세 마리”로 다른 시 세계를 연 박상순은 짧지 않은 시력(詩歷)을 가지게 되었지요. 현실의 풍경을 구체적으로 포획하면서 언어는 여전히 유니크하다는 것이 놀랍지요. 슬픈 감자 200그램은. 마침표는 열리면서 닫혀요. 이후는 읽는 이의 몫이에요.

이원 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0