과거엔 노숙자 등 신분증으로

불법 중개업자들이 개통해 공급

최근엔 지인 명의로 개통하고

위치 추적 피하려 이동 중 사용

고위층 범죄 은닉 수단으로 활용

‘타인 명의’ 이유만으론 처벌 못해

성매매업자 등 범죄자들의 전유물로 여겨졌던 대포폰(차명폰)을 권력층조차 쓰고 있다는 사실이 속속 드러나면서 충격을 주고 있다. ‘최순실 게이트’에 등장하는 고위 인사들에 이어 보안을 무엇보다 중시해야 하는 대통령까지 버젓이 사용했다. 처벌 근거가 마땅치 않은데다, 대포폰이 진화를 거듭하면서 사회 고위층의 은밀한 대화와 심하게는 범죄 은닉 수단으로 자리잡고 있는 게 현실이다.

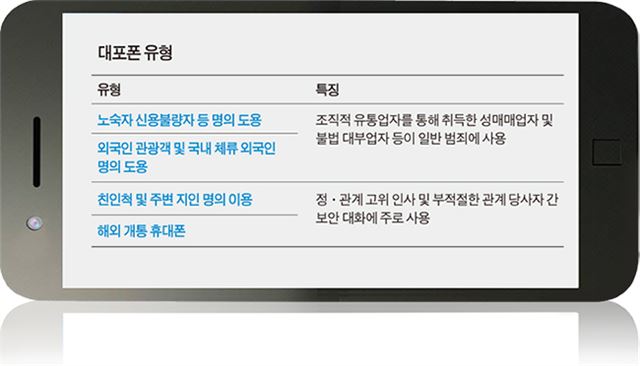

대포폰은 2000년대 초반 경찰 추적을 피하려는 성매매업자나 불법 대부업자 등이 사용하기 시작했다. 주로 불법 중개업자들이 노숙인 신용불량자 등의 신분증을 이용해 개통한 휴대폰이나 분실 및 도난 당한 휴대폰에 다른 사람 명의를 입혀 대당 20만~30만원 가량에 팔았다.

요즘은 다르다. 화이트칼라 범죄자나 사회 고위층이 통화기록 및 위치정보 조회를 피할 목적으로 대포폰을 사용하면서도 주변 지인 명의의 휴대폰을 선호하는 양상이 뚜렷하다. 믿을 수 있는 사람의 이름을 직접 빌려 사용한다는 얘기다. 이 경우 불특정 개인 명의를 도용하는 기존 대포폰과 달라 차명폰으로 불려야 한다는 지적도 있다. 그러나 차명폰도 사용 중 엄격한 자체 기준을 마련하는 등 수사기관의 추적을 피할 목적이 있어 대포폰이라 볼 수 있다.

부산 엘시티(LCT)사업 비리 주범 이영복(67ㆍ구속기소) 회장은 검찰 관계자들 사이에서 ‘대포폰 최고봉’이라 꼽힌다. 이 회장은 자주 출입하던 유흥업소 업주나 종업원을 통해 한번에 최대 20대 가량의 대포폰을 개통해 비밀 대화가 필요한 상대에게도 건넨 것으로 조사됐다. 검찰 관계자는 “이 회장은 ‘A씨용 전화기, B씨용 전화기’ 식으로 특정 휴대폰은 딱 한 사람과만 통화하는 등 엄격한 사용철학을 가지고 있었다”라며 “기지국 위치 추적을 어렵게 하기 위해 가급적 이동 중인 차 안에서만 사용했다”고 말했다.

이명박 정부 ‘민간인 불법사찰’ 사건에 사용된 대포폰 역시 불법 중개업자가 아닌 기업과 정치권 인사의 ‘배려’로 마련됐다. 당시 내부고발자로 나섰던 장진수 전 주무관은 “2대의 대포폰이 있었던 것으로 기억하는데, 1대는 당시 서유열 KT 사장의 지시로 대리점 점주가 아들 명의로, 다른 1대는 당시 한나라당 당직자의 딸 명의로 개통돼 청와대 비서관에게 넘겨졌다”고 폭로했다. 경찰청 관계자는 “가족이나 지인들 눈에 띄거나 실수로 사용하는 것을 방지하기 위해 차량이나 개인적인 공간에 두고 ‘업무용’으로만 국한해서 사용하는 것도 기본”이라고 말했다.

특히 최근에는 수사기관의 조회나 압수수색이 불가능한 미국 등 해외에서 개통한 선불 휴대폰을 국내로 들여와 국제전화 형태로 사용하는 경우가 정치권을 중심으로 늘고 있다. 사용도 주로 인터넷 메신저용으로만 쓴다. 이럴 경우 사실상 추적이 불가능하다는 게 수사기관 설명이다.

실제 2013년 미국 사정당국이 미국산 대포폰 150개의 한국 밀반출 사건을 적발했는데, 휴대폰 다수가 한국 청와대 쪽으로 흘러 들어가면서 추적이 더 이상 어려웠다는 얘기도 퍼졌다. 공직사회 내에서는 “특히 어공(어쩌다 공무원)들 사이에서 중국에서 대포폰을 구해 사용한다”는 등의 얘기가 파다하다.

모호한 처벌 규정은 대포폰의 진화와 대중화(?)를 부추기고 있다. 현행 전기통신사업법은 명의 도용의 경우 징역 3년 이하의 처벌을 하도록 돼 있다. 하지만 경찰 관계자는 “불법 행위가 개입되면 수사를 진행하지만 지인 등을 통해 마련한 휴대폰을 사용한 사람을 처벌할 근거는 없다”라며 “불가피한 사정으로 가족 명의 휴대폰을 사용하는 사람과 범죄를 목적으로 쓴 사람을 구분하기도 어려워 난감한 상황”이라고 말했다.

조원일 기자 callme11@hankookilbo.com

김형준 기자 mediaboy@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0