지킴이들의 노숙농성 1년

침대만한 공간 곳곳 장기전 흔적

소녀상 지키려 대학교 휴학도

주말 촛불 든 학생들 자주 찾아

행인이 성금 두고 가기도

“소녀상은 우리가 지킬 테니 할머니들은 마음 편히 주무셨으면 합니다.”

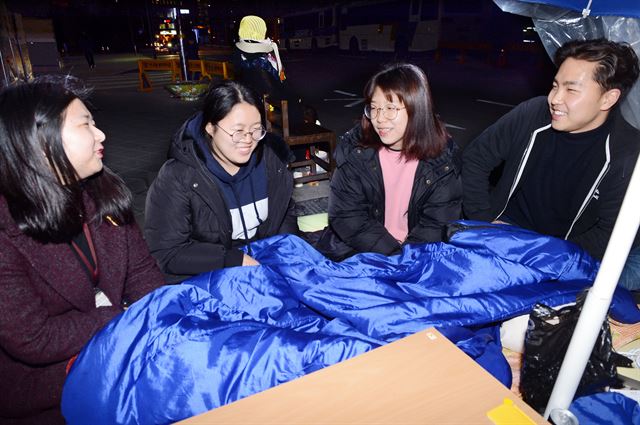

지난 14일 오후 서울 종로구 중학동 옛 일본대사관 앞. 영하의 쌀쌀한 날씨에도 대사관 건너 편 한 작은 동상 바로 옆에 겨우 바람만 피할 수 있을 것 같은 비닐텐트가 설치돼 있었다. 텐트 안에서 두툼한 겨울옷으로 중무장한 대학생 2명이 기자를 맞았다. 폭염과 혹한을 견디며 꼬박 1년 동안 ‘평화의 소녀상’ 곁을 지킨 지킴이들이다.

지난해 12월 28일 한국과 일본정부의 일본군위안부 합의와 소녀상 철거 시도를 반대하며 같은 달 30일부터 노숙농성을 시작한 지킴이들이 두 번째 겨울을 맞았다. 소녀상을 보호하려 휴학까지 한 대학생 김지윤(21)씨는 “위안부 문제가 해결되지 않으면 비극의 역사는 언제든 반복될 수 있기 때문에 소녀상을 떠날 수 없다”고 했다.

농성장 겸 지킴이들의 생활공간인 텐트에는 장기 농성의 흔적이 고스란히 녹아 있다. 비닐 덮개는 여름 장마와 거센 비바람을 견뎌내느라 곳곳에 초록색 테이프가 덕지덕지 붙었고 기부 받은 다용도 탁자는 다리가 부러져 얼마 전 치워버렸다. 방한 용품이라곤 플라스틱 깔개와 스티로폼 매트, 전기장판이 전부다. 한 때 100명이 넘는 젊은이들로 북적였던 농성장도 이제 10여명만 남았다. 허리조차 펼 수 없는 1.5평 남짓한 공간에서 이들은 24시간 교대로 소녀상을 응시하고 있다.

지킴이들은 수요집회를 준비하거나 독서를 하며 하루를 보낸다. 이날 당번인 지윤씨와 김소민(20)씨는 오전부터 1,261번째 수요집회를 준비하면서 전북 군산고에서 온 학생들에게 위안부 문제를 설명했다. 호기심 가득한 눈으로 소녀상을 매만지는 학생들에게 지윤씨는 “소녀상은 살아있는 역사교과서”라며 “위안부 문제를 잊지 말아 달라”고 당부했다.

전 국민의 눈이 ‘최순실 게이트’에 쏠린 탓에 위안부 문제는 잊혀질 법도 하지만 촛불은 소녀상도 외면하지 않았다. 촛불을 들고 인근 광화문광장을 찾은 시민들은 소녀상 앞에서 새로운 다짐을 하고 있다. 매주 촛불집회에 참석하고 있다는 이소영(21)씨는 “박근혜 정부의 대표적 실정인 위안부 합의 역시 박 대통령이 물러나야 해결될 수 있다”고 강조했다.

지킴이들이 꿋꿋이 소녀상을 지킬 수 있었던 건 이런 시민들의 관심 덕분이다. 빵이나 배달음식 등 끼니를 챙겨주는 것은 물론, 핫팩, 침낭으로 텐트에 온기를 불어넣는 일 역시 이름 모르는 시민들의 몫이었다. 이날 농성장을 찾아 3만원을 놓고 간 회사원 김모(50)씨는 “송년회를 마치고 지나는 길에 텐트 앞에서 발길이 떨어지지 않아 적은 돈이나마 돕고 싶었다”고 말했다.

그래도 불안감은 여전하다. 경찰은 10m 정도 떨어진 장소에 버스를 세워 두고 지킴이들을 감시한다. 돌발 위협으로부터 청년들을 보호한다는 명목이다. 하지만 지난 6월 조현병을 앓았던 한 여성이 소녀상에 망치테러를 했을 때 경찰 모습은 보이지 않았다. 지윤씨는 “경찰버스 안에서 또 카메라로 우리를 종일 감시하는 경찰이 정작 테러 당시에는 팔짱만 끼고 있었다”고 꼬집었다.

소녀상을 방치할 수 없는 이유는 또 있다. 밀실 위안부 합의서가 발표된 지 거의 1년이다 됐지만 정부는 진정한 사죄를 원하는 피해자들의 절규를 외면하고 있다. 7월에는 합의안을 반영한다며 ‘화해ㆍ치유재단’ 설립을 밀어붙여 할머니들 가슴에 또 다시 대못을 박았다. 소민씨는 “‘사죄 편지는 털끝만큼도 생각하지 않는다’는 아베신조(安倍晋三) 일본 총리의 망언을 듣고도 화해만 거론하는 우리 정부를 어떻게 믿느냐”며 “불합리한 합의안이 폐기되는 날까지 싸울 것”이라고 힘주어 말했다.

이날은 마침 2011년 태어난 소녀상의 다섯 번째 생일. 소녀상 제작자 김운성(52) 김서경(51)씨 부부가 케이크를 들고 농성장을 방문했다. 초에 불을 붙이고 생일축하 노래를 부른 부부는 “곁을 지켜주는 학생들이 있어 소녀상은 영원히 외롭지 않을 것 같다”고 말했다.

김정현 기자 virtu@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0