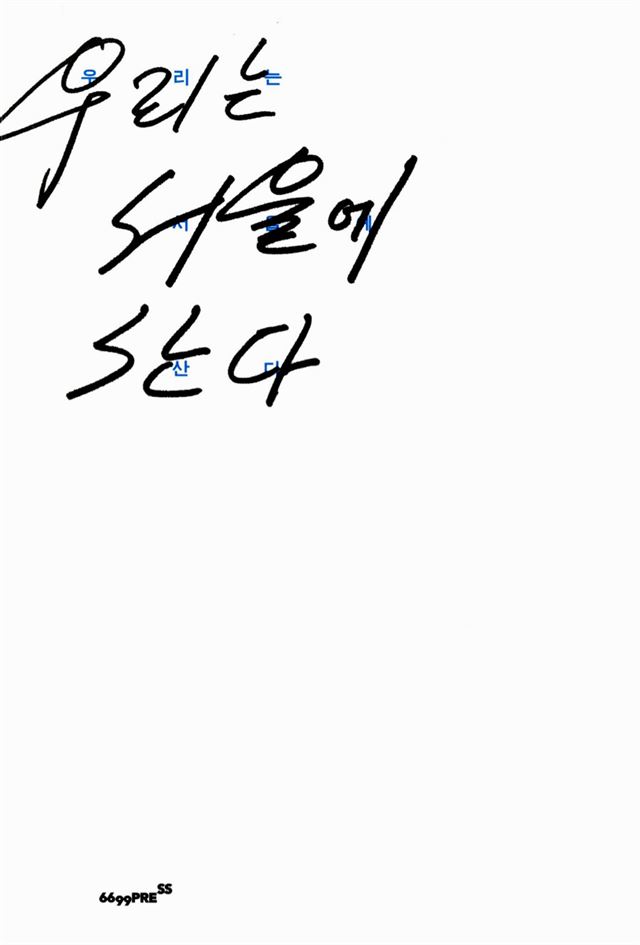

그래픽 디자이너로 기성 출판이 다루지 못했던 시도를 하고자 2012년 11월 1인 출판사를 시작했다. 계기는 단순했다. 첫 책 ‘우리는 서울에 산다’를 내기 위해서였다.

책의 주인공은 탈북청소년들이었다. 그들의 탈북 수기를 다룬 흥미롭고 뻔한 책을 만들고 싶지 않았다. 나는 고향이 북한인 청소년들이 남한에서 보내고 있는 일상이 궁금했고, 그들의 시선으로 바라본 도시를 읽고 싶었다. 고향이 부산인 나 또한 8년째 살고 있는 이주민의 도시, 서울에 새로운 시점을 부여하고 싶었다.

현재 서울에만 약 7,000명, 경기권까지 포함하면 약 1만 8,000명의 탈북자가 우리와 함께 이 도시에 살고 있다. 지금까지의 탈북자 관련 책은 탈북자가 아닌 제3자가 쓰거나 제3자인 우리들이 궁금했던 내용을 쓰는 경우가 많았다. 내가 본 탈북자 관련 책이나 뉴스는 북한이 고향인 남한 사람들의 삶을 피상적으로 다뤘다. 실상을 보고 있다고 생각하는 작가적 시점이, 독자들이 이미 가지고 있던 연민의 감성이나 호기심과 맞닿아 있어 어딘가 아쉬웠다. 한 TV 프로그램에서는 미녀라고 불러야만 될 것 같은 길쭉한 여인들이 나와 어딘가 어색한 말투로 북한을 고자질하듯 몰아세웠다. 이 불편한 기분, 우리를 얽매고 있는 분단의 굴레가 이렇게 무거운 건인지 스스로 질문하게 됐다.

그래서 나는 서울에 살고 있는 그저 고향이 북한일 뿐인 청소년들과 그들의 서울을 있는 모습 그대로 담고자 했다. 책은 ‘과연 같을까, 정말 다를까’라는 물음으로 시작되었다. 이 물음에 답하기 위해서는 유토피아에서 디스토피아를 말하는 언어는 배제해야 했다. 책의 내용은 ‘서울 워크숍’의 결과로 채워졌다. 이 워크숍에서 탈북청소년들과 서울의 인상을 그림으로 그리고, 사진에 담았다. 학생들이 직접 그린 그림과 사진을 본인에 언어에 담아 표현했다. 자연스럽게 그들의 솔직한 생각을 담을 수 있었다.

서울에 대한 인상은 저마다 달랐는데, 고향이 회령인 하군은 서울을 “빛”이라고 했다. 서울엔 24시간 밝은 빛이 있고 고향엔 밤하늘을 밝히던 빛이 있었다고 말하면서 서울에는 고향의 밤하늘을 수놓던 별이 없다고도 말했다. 돌아섰지만, 돌아갈 수 없기에 짙어진 그리움에 대해서는 온성군에서 온 조양이 말했다. 절친이 보고 싶다고 했고, 친구와 함께 찍은 사진을 가지고 오지 못한 자신을 원망한다는 친구도 있었다.

어쩌면 이 책은 싱겁고 특징적인 게 없을 수도 있다. 나도 그랬다. 고향만 다를 뿐, 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 청소년들과 다를 바 없이 평범했다. 나는 그 평범함을 말하고 싶었다. 그리고 그런 사람들이 모여 있는 이 도시를 이방인의 시선으로 그렸을 때, 발견되는 특별함이 있다고 생각했다. 제주 사람과, 광주 사람과, 북한 사람이 각자의 고민과 각자의 희망으로 공존하는 이주민의 도시, 서울은 그런 곳이다.

다행히도 이 책은 자연스럽게 독자들을 만났고, 마주했다. 언제나 그렇듯 책의 의미를 발견하는 것은 독자의 몫일 것이다. 여전히 그런 마음으로 책을 만들고 있다. 4년이 지났지만, 여전히 이 책은 다듬어지지 않은 목소리로 당신에게 묻는다. 당신의 서울은 어떤지. 우리는 무엇이 같고, 무엇이 다른지.

이재영 6699press 대표

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0