1회 충전으로 300km 이상 주행

테슬라ㆍGM 등 2세대 상륙 눈앞

1세대 국산차 ‘넛크래커’ 신세

전기로 바퀴를 굴리는 최초의 전기 자동차는 1834년 스코틀랜드에서 탄생했다. 19세기 말에는 상용화 단계에 이르렀다. 그러나 효율성에서 내연기관에 밀리며 전기차는 긴 동면에 들어갔다. 100년이 넘는 시간을 기다린 전기차가 이제 만개를 준비 중이다. 그러나 전 세계적인 무한경쟁으로 전기차의 위상이 높아질수록 우리나라 자동차 산업에 드리우는 ‘그늘’은 짙어지고 있다.

2세대 전기차 시대 열린다

업계에서는 1회 충전으로 300㎞ 이상 달릴 수 있는 전기차를 편의상 2세대 전기차로 구분한다. 국내에는 아직까지 주행거리가 200㎞ 이하인 1세대 전기차만 판매되고 있다. 1~10월 1,480대가 팔려 전기차 시장 1위인 현대자동차의 ‘아이오닉 일렉트릭’도 1회 충전 주행거리가 191㎞다.

신세계의 스타필드 하남에 국내 첫 매장을 준비 중인 테슬라모터스는 고급 전기차 ‘모델S 90D’를 출시할 예정이다. 이 차는 1회 충전으로 512㎞를 달린다. 차량공유(카셰어링) 업체 쏘카도 지난달 주행거리가 380㎞인 테슬라의 ‘모델S 70D’을 미국에서 도입했다. 국내에서도 카셰어링을 통해 2세대 전기차를 체험할 수 있는 기회가 생겼다.

내년 상반기 한국지엠(GM)이 200마일(미국 기준ㆍ321㎞) 이상 주행이 가능하고, 기존전기차와 가격 차이가 없는 GM의 ‘볼트(Bolt) EV’를 들여오면 국내에서도 본격적으로 2세대 전기차 시대가 시작된다.

세계 전기차 판매량 1위인 중국의 비야디(BYD)도 법인 설립을 마치고 한국 시장 공략에 나설 예정이다. 테슬라가 고급 전기차 시장을 창출하고, 가격 경쟁력이 좋은 BYD가 저가 시장에서 세를 넓히면 국산 전기차들은 졸지에 ‘넛 크래커’(호두까기 기구ㆍ선두기업에는 기술력, 후발기업에는 가격에서 밀리는 현상) 신세가 될 수 있다는 우려가 나온다.

BMWㆍ벤츠ㆍ폭스바겐ㆍ포드 등

충전 방식 주도권 선점 위해

개방형 충전소 확충 연합전선

주도권 전쟁 불 붙은 글로벌 업계

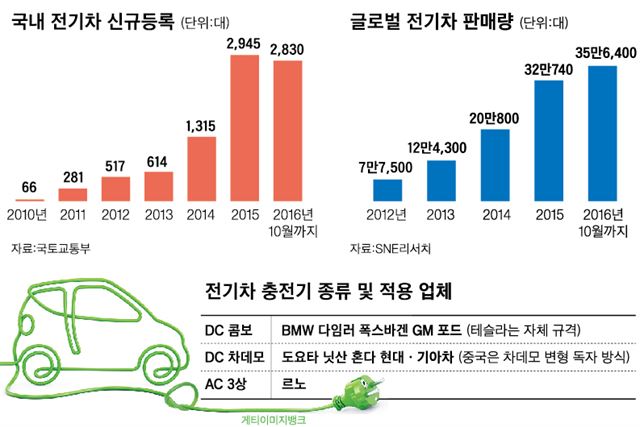

최근 BMW그룹과 메르세데스-벤츠의 모회사 다임러AG, 폭스바겐그룹, 포드자동차 등은 유럽에서 개방형 충전소 확충에 함께 나서기로 했다. 세계 시장을 쥐락펴락하는 거대 기업들이 손을 맞잡고 정부 지원이 아닌 자비를 들여 충전소를 설치하는 것은 사실상 처음이다. 표면적인 이유는 전기차 판매 확대지만, 업계에서는 충전 방식 주도권을 차지하려는 신호탄으로도 해석한다. 현재 충전기는 미국ㆍ유럽의 ‘DC(직류) 콤보’, 일본의 ‘DC 차데모’, 프랑스의 ‘AC(교류) 3상’, 중국의 자체 방식 등이 혼재돼 있기 때문이다.

BMWㆍ벤츠ㆍ폭스바겐ㆍ포드 ‘연합군’은 DC 콤보의 용량을 키운 통합충전시스템(CCS)으로 350킬로와트(㎾) 급속충전이 가능한 충전소를 만든다. 현재 유럽에 1,500개 정도인 150㎾ 용량의 충전소보다도 전력량이 2배 이상 크다. 이 정도면 10~15분 만에 완전충전을 할 수 있어 전기차의 단점인 긴 충전시간을 극복할 수 있다. 연합군은 400개에서 시작해 2020년까지 유럽에만 충전소 수천 개를 설치할 계획이다. 10억 유로(약 1조2,000억원) 이상을 투입하고, 비용 분담을 하는 다른 업체들에게도 참여 기회를 줄 것으로 알려졌다.

엔진과 모터를 같이 쓰는 하이브리드차와 궁극적인 친환경차인 수소연료전지차에 주력한 글로벌 1위 도요타도 전기차로 고개를 돌렸다. 도쿄올림픽이 열리는 2020년까지 2세대 전기차를 양산하는 게 목표다. 창업주의 손자인 도요다 아키오(豊田章男) 사장이 직접 사업 부문을 맡을 정도로 전기차에 무게를 두고 있다. 업계 관계자는 “내로라하는 업체들이 제대로 전기차에 달려들었으니 앞으로 경쟁이 더욱 가열될 것”이라고 전망했다.

국내 기술 ‘우물 안 개구리’에

정부는 보조금 혜택 줄이기만

정책 총괄 컨트롤타워도 부재

가속도 안 붙는 국내 전기차

시장조사업체 SNE리서치가 집계한 1~10월 전 세계 전기차 판매량은 35만6,400대로 지난해 연간 판매량(32만740대)을 이미 돌파했다. 반면 국내에서는 같은 기간 2,830대가 팔렸다. 올해 연간 판매량이 지난해 보다는 조금 늘겠지만 글로벌 시장 성장속도를 감안하면 사실상 답보 상태다.

전기차가 안 팔리는 이유로는 여전히 부족한 충전시설과 2세대 전기차에 대한 기대감이 꼽힌다. 2014년 1,500만원이던 정부 보조금도 올해 1,200만원으로 줄었다. 지방자치단체 보조금은 0원에서 800만원까지 천차만별이다. 거주지역에 따라 달라지는 혜택을 소비자는 일종의 불이익으로 받아들이기 쉽다. 지난 6월부터 충전기 이용시 요금을 부과한 것도 전기차의 매력을 떨어뜨렸다.

전기차 개발 자체도 뒤처졌다. 미국은 이미 2세대 전기차로 접어들었지만 현대차는 2018년에야 300㎞ 이상 달리는 전기차를 내놓을 계획이다.

미국과 유럽이 DC 콤보, 일본은 DC 차데모, 중국은 자체 방식으로 충전 표준 전쟁을 벌이는 틈바구니에서 우리는 이 3가지를 모두 쓴다. 환경부가 설치한 충전기에 세 종류의 케이블이 달린 것도 이 때문이다. 향후 시장 재편 상황을 보고 결정하겠다는 전략이지만 자칫 비싼 돈을 들여 만든 충전기들이 무용지물이 될 수도 있다.

모든 차들은 정기적으로 안전점검을 받아야 하는데, 전기차에 대한 점검 기준은 이제 막 만드는 중이다. 600V의 고압에 노출될 수 있는 차량 정비 문제, 노후 배터리 재활용과 폐기 등 전기차 산업이 불러온 새로운 과제도 수두룩하다.

김대환 국제전기차엑스포 조직위원장은 “여러 부처들이 전기차 산업에 얽혀 있어 정책 통일이 늦고, 산업 발전에도 속도가 나지 않고 있다”며 “더 늦기 전에 선진국을 추격하기 위해서는 전기차 정책을 총괄할 컨트롤타워가 필요하다”고 말했다. 김창훈 기자 chkim@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0