비박 ‘조기퇴진 先논의’로 선회

친박과 휴전… 단결할 가능성도

여야ㆍ대선주자 손익 다툼 유도해

시간 벌고 촛불민심 지치길 기대

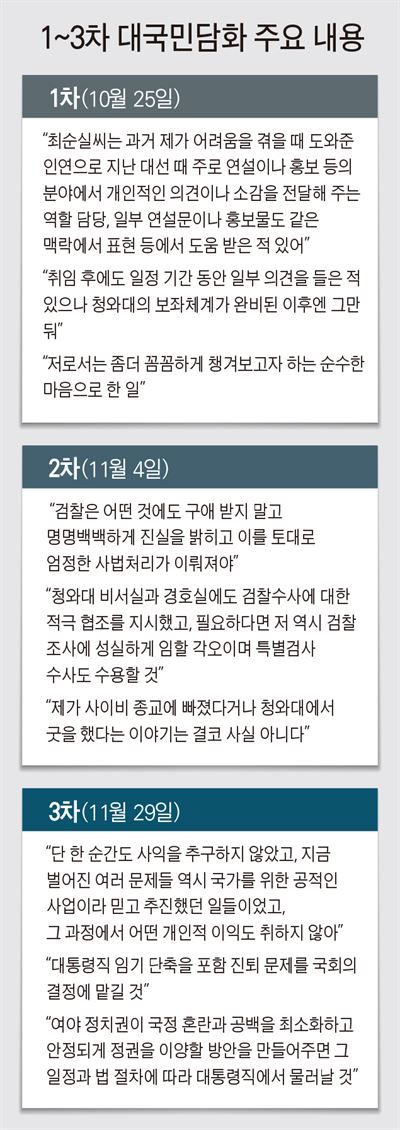

박근혜 대통령이 29일 3차 대국민담화로 마지막 승부수를 던졌다. 여러 복선과 계산이 깔린 승부수가 통할지는 미지수다.

박 대통령은 3차 담화를 통해 야당과 새누리당 비박계의 ‘탄핵 대오’를 잔뜩 헝클어 놓았다. 박 대통령이 자신의 진퇴 문제 결정을 국회에 맡기겠다며 퇴진 요구를 간접 수용하는 모양새를 취하는 순간, 국회가 추진하는 탄핵의 동력은 뚝 떨어졌다. 여당 의원들이 ‘정치 생명을 스스로 내놓은 대통령을 강제로 끌어 내리는데 동참해야 하는가’를 놓고 고민하기 시작했기 때문이다.

여당 비박계는 이날 마라톤 회의 끝에 “여야가 박 대통령의 조기 퇴진 문제를 먼저 논의하고, 12월 9일까지 정리되지 않으면 탄핵으로 가겠다”는 입장을 냈다. 야당의 12월 2일 탄핵안 국회 표결 계획은 무산될 가능성이 커지면서 박 대통령은 최소한 열흘의 시간을 벌었다. 여권 인사는 “오늘 박 대통령의 메시지는 여당 비박계를 겨냥한 것이었었다”면서 “보수층 결집 여부를 비롯한 여론 추이에 따라 비박계의 결정이 달라질 것”이라고 말했다.

흔들리는 비박계 의원들이 끝내 발을 빼면 박 대통령의 탄핵 가능성은 불투명해진다. 국회의 탄핵안 가결 매직 넘버인 ‘28’(새누리당에서 나와야 하는 찬성 투표수)를 채우기 어려워지기 때문이다. 야당은 늦어도 12월 9일까지는 탄핵을 추진하겠다고 맞섰다. 그러나 탄핵안이 부결되면 여당뿐 아니라 야당도 역풍을 맞는다는 점을 걱정하지 않을 수 없을 것이다. 탄핵 민심이 얼마나 뜨거워 지느냐가 야당의 선택을 좌우할 것이라는 얘기다.

박 대통령은 여당의 분열에도 일단 제동을 걸었다. 이날 새누리당 의총에선 친박계와 비박계의 정면충돌이 예고됐으나, 박 대통령의 폭탄 선언으로 양측은 “12월 9일까지 휴전”을 선언했다. 탄핵 민심이 폭발하지 않는 한, 여권은 결국 ‘박 대통령의 질서 있는 퇴진’으로 단결할 가능성이 상당하다. ‘탄핵으로 쫓겨난 최악의 대통령의 그림자’를 짊어지고 차기 대선을 치르는 부담이 크기 때문이다.

박 대통령이 “국회가 만들어주는 일정과 법 절차에 따라 물러나겠다”고 한 것은 대통령직을 지키는 시간을 최대한 벌겠다는 의도다. 여야와 각 대선주자들이 내년 대선의 손익을 따지고 견제하느라 박 대통령의 퇴진 로드맵을 놓고 쉽게 의견을 모으지 못할 것이라는 계산이 깔려 있다. 박 대통령의 퇴진 시기가 늦어질수록 여야의 무기력을 비판하는 여론이 커지면서, 장기적으로는 박 대통령의 퇴진을 요구하는 촛불민심이 다소 누그러질 수도 있다.

박 대통령은 또 ‘대통령직 임기 단축’과 ‘국회가 만드는 일정ㆍ법 절차’를 거론해 개헌 정국에 불을 붙이겠다는 속내도 드러냈다. 정치권의 관심을 개헌으로 돌려 퇴진 시간을 끌기 위해서다. 청와대는 3차 담화에 개헌 필요성을 명시적으로 밝힐 것을 검토하다가 정략적이라는 비판이 일 것을 우려해 관련 내용을 뺀 것으로 알려졌다.

최문선 기자 moonsun@hankookibo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0