민주 ‘아웃사이더’ 샌더스 돌풍

클린턴, 이메일 스캔들 상처로

反이민ㆍ反외국인 혐오 기반해

저소득 백인, 트럼프 품으로

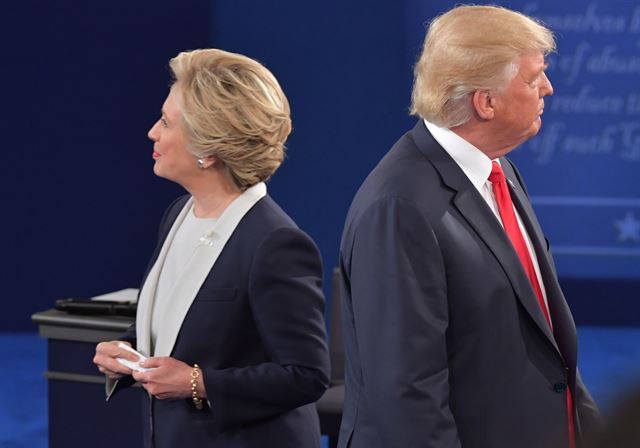

두 미국 대선 후보의 출발선은 달랐다. 힐러리 클린턴 전 국무장관은 출마 전부터 민주당의 유력한 차기 대권후보였고, 도널드 트럼프의 선거 출마는 어리석은 재벌의 돈장난으로 치부됐다. 하지만 치열한 선거전 끝에 500일이 지난 지금 두 후보는 동등한 위치에서 막판까지 치열한 접전을 벌이고 있다. 특히 두 후보가 양당 후보로 공식 선출된 이후에는 서로를 향한 폭로전이 난무해 미국 언론도 ‘가장 추악한 선거’라며 혀를 내둘렀다.

아웃사이더 샌더스 열풍과 이메일 스캔들

클린턴과 트럼프 두 사람을 제외하고 이번 대선에서 가장 큰 화제를 불러일으킨 인물은 단연 버니 샌더스 상원의원이다. 샌더스 의원은 정가의 아웃사이더로서 50년 넘는 정치인생 동안 사회적 약자와 소외계층을 대변했고 월가 금융업계의 ‘도덕적 타락’에 질린 민중의 지지를 얻었다. 경선에서는 클린턴의 대세론을 뒤집는 데 실패했지만 월가와 가까운 클린턴의 신자유주의적 성향을 시종일관 지적하며 클린턴의 정책 ‘좌클릭’을 유도했다.

샌더스는 클린턴의 든든한 우군이기도 했다. 클린턴의 ‘이메일 스캔들’ 논란이 불거진 지난해 10월 경선 토론회에서 “이메일 이야기를 듣는 데 지쳤다”고 발언, 네거티브 대신 정책으로 경쟁하는 ‘깨끗한 경선’을 이끌었다. 그리고 올해 7월 말 민주당 전당대회에서 클린턴을 전폭적으로 밀어주는 명연설로 클린턴을 거부하는 ‘버니 무브먼트’ 일각의 불만을 잠재웠다.

어렵사리 경선을 통과한 클린턴 후보의 최대 약점은 국무장관 재임 시절 정부 기밀을 포함한 공공문서를 개인 이메일 서버로 주고받았다는 사실이었다. 지난해 3월 이 문제가 알려지자 공화당 측은 클린턴이 사설 서버를 사용한 것 자체가 문제라고 주장했고, 클린턴은 ‘어느 것이 기밀인지는 논쟁의 여지가 있다’고 버티다 그 해 9월 결국 사설 서버 사용을 사과했다.

연방수사국(FBI)은 올해까지 이메일이 유출됐는지 여부를 집중적으로 수사했다. 제임스 코미 FBI 국장은 7월 5일 클린턴이 매우 부주의했지만 의도적으로 기밀을 유출한 것은 아니라며 불기소 권고를 내렸다. 일단락된 줄 알았던 이메일 문제는 선거를 코앞에 둔 10월 28일, FBI가 추가로 조사할 이메일을 발견했다고 발표하면서 다시 클린턴을 흔들었다. 코미 국장은 지난 6일 클린턴에 대한 불기소 입장을 유지한다고 밝혔지만 이미 사전투표가 진행된 상황이라 클린턴의 상처를 완전히 회복하기는 어렵다는 관측이 많다.

인종주의 앞세운 트럼프, 성추문에 꺾여

도널드 트럼프는 미국의 인종주의와 ‘반 이민ㆍ반 외국인’정서를 자극하며 유력 후보로 올라섰다. 출마 일성에서 트럼프는 히스패닉 유권자를 ‘멕시코인’이라 부르며 모욕했고 “멕시코와의 국경에 벽을 세우자”고 주장했다. 흑인 민권운동 ‘블랙라이브즈매터(BLM)’에는 “경찰의 생명이 더 중요하다”고 반박했다. 이슬람국가(IS)의 굵직한 테러가 있을 때마다 “무슬림 입국을 금지해야 한다”고 주장하기도 했다.

트럼프의 거침없는 발언은 공화당 기성 정치인들의 반발을 샀지만, 기성 정치계에 실망한 저소득층 백인은 오히려 그들의 불만을 대변하는 트럼프에 열광했다. 2015년 12월 샌버나디노 테러, 2016년 6월 올랜도 총기난사 사건, 7월 댈러스 총격 사건 등 굵직굵직한 총격사건은 인종간 대립 구도로 이어져 트럼프 지지층의 표심을 더욱 자극했다.

하지만 워싱턴포스트(WP)가 폭로한 ‘음담패설 테이프’는 트럼프의 폭주에 제동을 걸었다. 이 테이프에 따르면 트럼프는 11년 전 방송 출연 대기 중에 여성의 신체를 소재로 한 저속한 농담과 유부녀를 언제든 유혹할 수 있다는 등 여성비하 발언을 이어갔다. 이미 클린턴과의 1차 TV 토론에서 전 미스유니버스의 외모를 비하한 사건이 공개되며 ‘여성혐오의 상징’ 딱지가 붙은 상황이었다. 이후 과거 트럼프와 만났던 여성들이 트럼프에게 성희롱을 당했다고 잇따라 폭로하면서 그는 더욱 궁지에 몰렸다. 선거 막판 음담패설 테이프는 화제의 중심에서 벗어났지만 ‘미국 최초 여성 대통령’ 후보와 상대하는 트럼프는 이미 수많은 여성 유권자를 잃어버렸다.

인현우 기자 inhyw@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0