언제부턴가 허수경이란 이름엔 안부를 묻는 말이 따라 다닌다. “잘 있대?” 1987년 등단. 시집 두 권을 펴내고 1992년 늦가을 독일 뮌스터로 홀연히 떠나 지금까지 머물고 있는 시인의 안부를 궁금해하는 이들은, 실은 그가 정착할까 봐 겁내고 있는지도 모른다. 그가 길을 찾는 순간 시가 길을 잃을 것이고, 그가 집을 찾는 순간 우리가 머물 언어도 사라질 것이다.

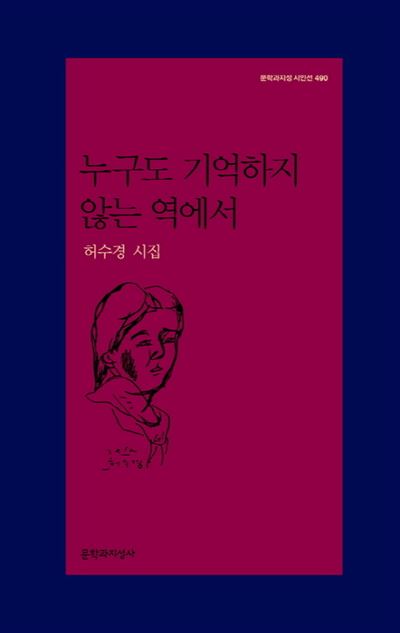

허수경 시인이 여섯 번째 시집 ‘누구도 기억하지 않는 역에서’(문학과지성사)를 냈다. 2011년에 나온 ‘빌어먹을, 차가운 심장’ 이후 5년만이다. 먼 땅에서 그의 안부를 궁금해하는 이들에게 시인이 보내온 답장은 “아직”이다. “아직 도착하지 않은 기차를 기다리다가/ 역에서 쓴 시들이 이 시집을 이루고 있다// 영원히 역에서 서 있을 것 같은 나날이었다// 그러나 언제나 기차는 왔고/ 나는 역을 떠났다// 다음 역을 향하여” (시인의 말)

역에 앉아 다음 기차를 기다리는 시인에게 과거가 무차별 폭격을 가한 모양이다. 짐을 버리지 못하는 사람처럼 시인도 과거를 버리지 못한다. “내 속의 할머니가 물었다, 어디에 있었어?/ 내 속의 아주머니가 물었다, 무심하게 살지 그랬니?/ 내 속의 아가씨가 물었다, 연애를 세기말처럼 하기도 했어?/ 내 속의 계집애가 물었다, 파꽃처럼 아린 나비를 보러 시베리아로 간 적도 있었니?/ 내 속의 고아가 물었다, 어디 슬펐어?”(‘빙하기의 역’ 일부)

‘세기말 같은 연애’ 대목에서 시인은 새삼 울적해진다. 색 바랜 사진 보듯 속 편히 지난 연애를 추억하려고 해도, 그 안에 미쳐 날뛰는 욕망은 여전히 그의 몸에 이빨을 박고 있다. “지도에 있는 지명이/ 욕망의 표현이/ 가고 싶다거나 안고 싶다거나 울고 싶다거나, 하는/ 꿈의 욕망이/ 영혼을 욕망하는 속삭임이/ 안쓰러워// 내가 그대 영혼 쪽으로 가는 기차를 그토록 타고 싶어했던 것만은 울적하다오” (‘호두’ 일부)

영혼을 욕망했던 어리석음을 뒤로 하고 시인은 섬으로 들어간다. 아니 사실 시인이 오래 살던 섬이다. 섬은 시인을 고립시켰지만 이 섬이 있었기 때문에 그렇게 오랫동안 역에 서 있을 수 있었다. “그 섬으로 들어갈 때 그대들이 챙긴 물건은/ 그 섬으로 들어갈 때 내가 챙긴 물건과 비슷하겠지만/ 단 하나 다른 것쯤은 있을 것이다// 내가 챙긴 사랑의 편지지가/ 그대들이 챙긴 사랑의 편지지와 빛이 다른 것// 그 차이가 누구는 빛의 차이라고 하겠지만/ 사실은 세기의 차이다/ 태양과 그림자의 차이다/ 이것이 고독이다.” (‘섬이 되어 보내는 편지’ 일부)

섬이 된 시인은 이제 각자의 섬으로 들어갈 “그대”들에게 안부 인사를 보낸다. 눈물 없이, 짤막하게. “잘 지내시길,/ 이 세계의 모든 섬에서/ 고독에게 악수를 청한 잊혀갈 손이여/ 별의 창백한 빛이여”

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0