2030세대가 취업, 결혼을 위해 이름을 손쉽게 바꿀 수 있게 된 것은 2005년 11월 대법원이 개명(改名)을 개인의 자기결정권의 영역으로 인정해 판례를 변경하면서 개명의 인정 폭이 크게 늘어났기 때문이다.

당시 대법원은 구모(35)씨가 낸 개명신청 재항고 사건에서 구씨의 신청을 기각한 원심을 깨고 사건을 의정부지법으로 돌려보내며 개명 허가의 높은 장벽을 허물었다. 대법원은 “성명권은 헌법상 행복추구권과 인격권의 내용을 이루는 것으로 자기결정권의 대상이 되는 것이므로 본인의 주관적 의사가 존중돼야 한다”며 “개명허가 여부를 결정할 때는 개명 신청인 본인의 주관적 의사와 개명의 필요성 등 개인적 측면도 충분히 고려해야 한다”고 판단했다. 과거에는 ‘특별한 사정’이 있어야만 개명 신청이 가능했고 엄격한 기준으로 허가를 받았지만, 이 판결 이후 행복을 추구하는 차원에서 범죄 등에 이용되는 것이 아니라면 얼마든지 개명이 가능해진 것이다.

대법원이 개명 심사기준을 완화하고 개명에 대한 인식도 변하면서 그 건수는 계속 늘어났다. 2004년 4만1,008건(판결 기준)에 불과했던 개명 허가 건수가 2005년 판결 이듬해인 2006년 9만8,710건으로 2배 이상 증가했다. 이후 ▦2007년 11만430건 ▦2008년 12만9,122건 ▦2009년 16만2,281건으로 꾸준히 증가했다. 2009년 한 해에만 하루에 무려 145명이 이름을 바꾼 셈이다. 이만하면 개명 열풍을 넘어 광풍이라 할 정도다.

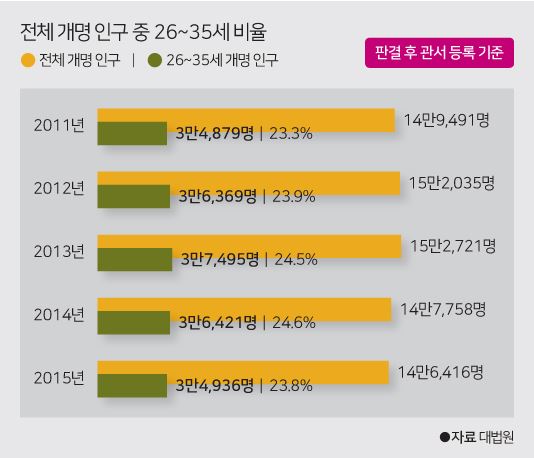

이후 상승세가 꺾이긴 했지만 최근 5년간 개명 허가 건수도 ▦2011년 15만1,998건 ▦2012년 15만3,162건 ▦2013년 15만3,806건 ▦2014년 14만8,396건 ▦2015년 14만8,133건으로 꾸준히 유지되고 있다. 80% 초반에 머물렀던 개명 허가율도 2007년 처음으로 90%를 넘어선 이후 줄곧 94~96%대에 이르고 있다.

개명 증가는 개인의 자유와 권리 신장을 중시하는 사회 분위기를 조성해주는 긍정적 효과가 있다. 김현 전 서울지방변호사회 회장은 “개명 신청자는 한자 뜻은 좋지만 발음이 안 좋은 경우가 많은데, 작명의 의도와 달리 놀림을 받아 자신감을 잃는 등 고통을 호소하는 경우가 많다”며 “자기 인격, 신체와 관련된 권리는 자기 마음대로 할 수 있게 하는 일종의 기본권을 보장하는 것이므로 자유와 인권을 좀더 중시해, 자기 일은 자기가 책임지는 성숙한 사회로 나아가는 한 과정으로서 의미가 크다”고 말했다.

하지만 개명이 증가한 데 대한 우려의 목소리도 있다. 무분별한 개명이 개인의 법적 동일성이나 사회 안정성을 해칠 수 있다는 것이다. 노영희 변호사는 “옛날 이름이 이상해서 바꾸는 게 아니라 특별한 이유 없이 바꾸는데도 무분별하게 허용하면 범죄에 이용되기 쉽고, 신분세탁이 용이해지는 등 사회 질서가 문란해지는 문제도 있다”고 우려했다.

김청환 기자 chk@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0