이순신 밥상에 삼국시대 술

한식 원형복원 시도 잇따라

옛 문헌엔 최소한의 내용만

시간ㆍ분량 등 ‘계량’은 전무

식재료와 조리 기술도 급변

원상태 회복은 물리적 불가

자기만족 불과한 ‘복원’ 대신

제약 인정하는 ‘재현’ 힘써야

조선 궁중음식이나 반가음식을 복원했다는 주장이 넘친다. 대한민국 농림축산식품부 소관의 한 재단은 오늘도 ‘한식 원형복원 사업’을 하고 있다. 이순신 장군의 밥상이 복원됐다는 소식도 들린다. 의궤, 농업서, 조리서에 따라 온갖 음식에, 장에, 술을 복원했다는 소식도 넘친다. 백제와 신라 술의 복원을 선언한 사람도 있다. 이에 따른 복원품 견본과 그 사진은 대중과 음식 공부에 뛰어든 사람에게 깊은 영향을 미친다. 복원의 의미와 의의를 묻고 생각할 여지도 없이, 오로지 서둘러 복원품을 만들어 낼 궁리뿐이다.

말의 뜻을 제대로 알고 있는가, 그 뜻을 남에게 설명할 수 있을 만큼 이해하고 있는가. 이 물음을 거름망 삼으면 많은 거짓말을 면할 수 있다.

복원(復元/ 復原)이란 ‘원래대로 돌아가다’ ‘원래 상태를 회복하다’라는 뜻이다. 이 말은 일상에서 쓰는 말이다. 그러나 물리와 실제에서는 불가능한 행위이다. 예전 그 때의 원래 상태는 다만 한 순간일 뿐이다. 이전과 동일한 상태를 되찾기는 물리적으로 불가능하다. 실제로 가능한 행위는 ‘옛 모습을 회복’하는 것쯤 된다. 이를 ‘복구(復舊)’라고 한다.

복구는 기록에 남은 특정 시점의 모습에 따라 무언가를 새로 가져오고, 메꾸고 때우고 기워 이루어진다. 우리가 일상에서 쓰는 복원이란 말은 실은 복구의 속뜻을 빌린 말이다. 복구라고 해도 더 생각할 점이 있다. 그 옛 모습이란 무엇인가. 건축에서 말을 빌리면, 폐허 위에 다시 짓는 ‘재건(再建)’도 복구의 방편이며, 헌 것을 바탕으로 수리를 가하는 ‘중수(重修)’도 복구의 방편이다. 이 때 ‘옛 상태’ ‘폐허’ ‘헌 것’이라 일컬어지는 저마다의 속성과 차이는 명쾌한가.

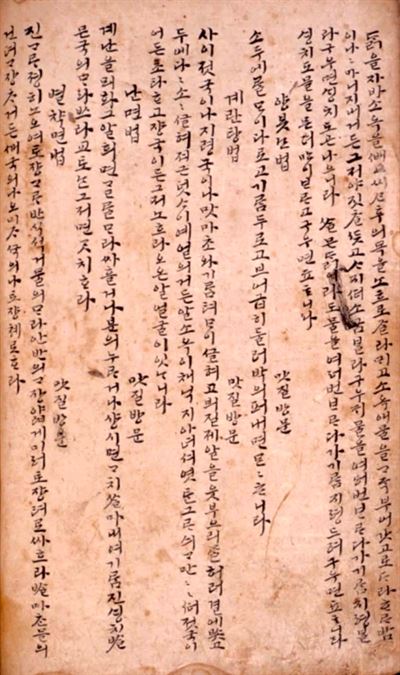

340년 전의 달걀국수

구체적으로 음식을 살펴보면 복원의 불가능과 복구의 불명료함이 더욱 분명해진다. 17세기 안동 양반가 여성 장계향이 한글로 쓴 조리서 ‘음식디미방(飮食知味方)’에는 난면법(卵麵法), 곧 달걀국수 조리법이 나온다. 국어학자 백두현 교수 등 여러분들의 연구를 참고해 옮겨 적으면 이렇다.

“계란을 모아 그 알 희면 가루를 반죽하여 썰거나 국수틀에 누르거나, 여느 때 먹는 면같이 삶아 내어 기름진 꿩고기 삶은 국에 말아서 쓰라. 고명은 그저 면같이 하라.”

이 문장이 지시하는 바는 분명한가. ‘계란을 모아 그 알 희면’은 무슨 뜻일까. 이를 “달걀을 모아 풀어 알이 희어지면”으로 읽는 분도 있으나 명쾌하지 않다. “흰 계란을 모아서”라고 읽는 분도 있으나 이 또한 시원하지 않다. ‘주식시의(酒食是儀)’ ‘규합총서(閨閤叢書)’ ‘윤씨음식법(尹氏飮食法)’ ‘이씨음식법(李氏飮食法)’ 등 여러 음식 문헌에도 ‘난면’이 등장한다. 그런데 이들 문헌이 ‘난면’에 쓰는 것은 한결같이 노른자다. 면을 부드럽게 하고 보기 좋은 빛깔을 올리자면 노른자가 더 자연스럽지 않은가. 노른자로 부드러움과 노란빛을 더하는 반죽법은 이탈리아 파스타에도, 중국면에도 있다. 오늘 서울 하늘 아래서도 ‘몽로’ 박찬일 주방장이 밀가루 1㎏에 달걀 40알의 노른자를 섞어 만든 이탈리아 파스타 ‘콰란타’(이탈리아어로 ‘40’을 뜻함)를 뽑고 있다. 시작하자마자 미궁이다.

미궁은 이어진다. ‘음식디미방’에서 장계향이 집안사람에게 이른 ‘여느 때 먹는 면’은 도대체 어떤 면인가. 그냥 ‘보통의 국수’로 읽기만 하면 340년의 세월을 뛰어넘어서 ‘보통’은 저절로 명백해지는가. ‘고명은 그저 면같이 하라’는 말 역시 그 구체적인 모습은 또렷하지 않다. 이외에도 ‘음식디미방’에는 달걀과 밀가루와 국물용 꿩의 분량도, 조리에 따른 구체적인 행위와 동작도, 조리에 드는 용구도, 불 조절의 세부도 보이지 않는다.

최소한의 내용뿐인 이 기록은, 시간과 분량에 대한 ‘계량’이 없다. 이는 오늘날의 ‘레시피’나 ‘포뮬러’가 아니다. 한 단어만으로 특정 음식의 맥락을 파악할 수 있는, 장계향과 늘 일상을 함께하는 이들을 위한 간략한 불망기다. 세부는 비어 있다. 옛 조리서 그대로 복원하겠다는 사람들은 결국 조리의 실제에 들어가서는 자신이 가지고 있는 오늘날의 음식 감각과 조리 감각을 가지고 기록상의 난면법을 ‘재구성’, ‘재창조’할 수밖에 없다.

음식하는 사람들만 왜 모를까

인류학, 역사학에서는 복원이 본래 불가능한 작업임을 이미 잘 알고 있다. 잘 알기에 한 차원 더 겸손하다. 문화와 역사 탐구에서 정당한 방법을 고민하는 사람은 내 지식과 인식의 한계를 겸허히 받아들인다. 전능한 체하며 복원하려 들지 않는다. 그들이 힘쓰는 것은 ‘재현(再現)’이다.

재현은 오늘과 옛날의 거리를 받아들인다. 내가 다 알 수 있다는 자만심을 뿌리친다. 재현은 못된 속셈의 사이비, 모조품을 노린 엉터리 복원을 밀어내는 좋은 효과도 있다. 재현은 겉모습뿐 아니라 내용과 과정까지 염두에 둔다. 왜 다시 만들어야 하는지 꼼꼼히 묻고 시작한다. 내가 시도하는 재현의 목표는 무엇인지 진행마다 점검한다. 재현 뒤에는 엄정한 평가가 따른다. 이렇게 다시 만들어낸 결과물에서 오늘 우리가 정말 깨우쳐야 할 바를 되새긴다.

특정 음식의 복원을 주장하거나 선언한 쪽이 반드시 내놓아야 할 답변이 있다. 일관성은 있어야 하니까. 가령 생물종 문제는 어떤가. 지난 100년 사이에 한국인의 농수산업은 완전히 바뀌었다. 한국인이 ‘경질밀’을 본격적으로 먹은 지가 100년도 되지 않는다. 그 시기는 기본기술 제분이 입자의 무게까지 셈하는 첨단기술 제분으로 바뀐 시기이기도 하다. 벼도 그렇다. 이제 100년 전 벼는 자취가 없다. 100년 사이에 방아질, 체질과는 비교할 수 없는 첨단기술의 탈각, 도정 시대를 맞았다. 우리는 초고성능 카메라가 순간적으로 불완전미와 완전미를 가려내는 시대를 살고 있다. 순백 밀가루, 진짜 백미는 전에 없던 새로운 음식 재료이다.

주방의 과학기술도 잊어서는 안 된다. 손가락만 튕겨 불꽃을 올리며 그 불꽃을 자유자재 조절할 수 있는 화구에서 낸 음식과 아궁이불이나 화롯불에서 이룬 음식의 사이는 또 얼마나 벌어질까. 상하수도가 내 코앞에 있고, 손가락 까딱해서 물과 불을 얻는 주방, 전기동력 기구에 냉동냉장 시설 있는 주방이란 이전의 주방과 전혀 다른 공간이다.

문헌 해석, 소재, 기술, 감각의 제약을 아는 사람은 섣불리 복원을 입에 올릴 리가 없다. 섣부른 복원 선언은 농업과 과학기술과 음식의 역사에, 또한 오늘의 현실에 무신경할 때 나오는 행위이다.

회의ㆍ번민 없는 복원은 가짜

정당한 고민을 품은 복구 또는 재현은 달라진 환경과 조건에서 할 수 있는 한의 복구 또는 재현을 기획한다. 거기서 오늘의 음식문화사를 위한 지식과 지혜를 캔다. 전제와 제약을 살피고 받아들이는 과정이 지난 역사를 오늘에 이어받는 값진 작업으로 승화될 수 있다. 이는 한국 음식의 내일을 위한 준비로 이어진다. 역사에서 배워 미래로 가는 길에 이정표를 세우는 것이다. 그러나 복원이라는 말을 오남용하는 사람들에게는 회의나 번민이 없다. 여기가 급소다.

그냥 “복원했다”는 것만으로 혼자 자랑스럽기에, 자족적인 복원에 그칠 뿐이다. 복원이란 말을 함부로 쓰며, 복원했다는 음식의 사진과 영상으로 재미를 보던 사람들이 지식의 성장에 눌려 슬며시 ‘재현’으로 말을 바꾸는 즈음이다. 한때 복원을 내걸었던 단체와 기관이 누리집에서 슬쩍 복원이란 말을 재현이란 말로 바꿔치기하는 시대가 왔다. 그런데 지역은, 보통 사람들은, 생각과 몸이 그렇게 빠를 수는 없다.

한 인물, 특정 기록에 기대 복원했다는 음식이 여전히 지역과 지자체를 떠돌고 있다. 실패한 억지 스토리텔링과, 바로 접는 편이 차라리 나을 초라한 음식점만 남긴 채 ‘복원’은 오늘도 우리 곁을 떠돌고 있다.

고영 음식문헌연구자

공동기획: 한국일보ㆍ인문학협동조합

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0