습해서 사람이 살기 어렵다던 제주 동쪽 해녀들의 마을 구좌읍 세화리. 해안도로를 지나치다 사진 한 번 찍으러 들르던 세화는 요즘 소위 '뜨는 동네'가 됐다. 예술인들의 소규모 공방과 아기자기한 식당과 카페가 모여 세화만의 독특한 분위기를 자아낸다. 거기에 제주도 플리마켓의 시초인 벨롱장(제주어로 별처럼 반짝이는 모습을 뜻하는 ‘벨롱’과 시장을 합성한 말)과, 마을의 문화예술인들이 돌아가며 강좌를 여는 ‘어쩌다 여기가 요일가게(어여요)’가 세화의 명성을 더한다. 왜 하필 세화일까.

"해변이 너무 예뻐서 한 눈에 반해 이곳에 공방을 차리게 됐어요"(조숙희, '나나이로+아코제주' 운영)

"원래부터 마을이 커서 그런지 있을 건 다 있어요. 아, 병원 가는 건 좀 불편하지만 그래도 좋아요." (양아영, ‘그리고 세화’게스트하우스 스태프)

"관광지로 개발된 동쪽 해변 다른 마을보다 덜 시끄럽고 교통도 좋은 편이에요." (이은경, ‘탱자싸롱’게스트하우스 스태프)

세화에 터전을 잡은 이유는 대충 아름다운 해변과 편리한 생활 여건으로 모아진다. 하지만 이들을 세화에 정 붙이게 한 것은 결국 사람이었다. 자신이 운영하는 게스트하우스가 다 차면 손님을 인근 게스트하우스로 안내하고, 주변의 맛집을 물으면 이웃이 운영하는 ‘정말 맛있는 집’을 알려준다. 게스트하우스에서 날마다 열리는 ‘치막(치킨과 막걸리)’파티에는 마을 주민까지 찾아온다. 주민들의 수다와 동네 아이들의 재롱에 게스트하우스에는 한바탕 웃음이 터지기 일쑤다. 그렇다고 호들갑스럽거나 수선스럽지는 않다. 혹시나 상대가 부담스러워할까 서로 배려한다. 도시의 프랜차이즈 빛 미소와는 또 다른 환대에 어느새 마음이 편안해진다.

‘어여요’를 비롯해 마을 곳곳에 자리잡은 공방에서는 거의 매일 소규모 벨롱장이 열린다. 지역에 대한 애정이 담뿍 담긴 예술작품은 여행자의 기억에 세화를 더 아름다운 곳으로 각인시킨다. 한라봉, 동백꽃, 한라산 등을 주제로 다양한 작품을 만드는 공방 예술인들 덕분에 세화 여행도 한결 특별해진다.

특색 있는 음식점도 세화 열풍에 단단히 한 몫하고 있다. 유명 파티시에 못지않은 생크림 케이크를 만드는 '미엘 드 세화'나 제주 로컬 재료만으로 훌륭한 한끼 식사를 차리는 '달잠'은 어디에 자리잡아도 충분히 유명세를 탔을 가게들이다. 이런 가게들 때문에 일부러 세화를 찾는 이들도 심심찮게 늘어나고 있다.

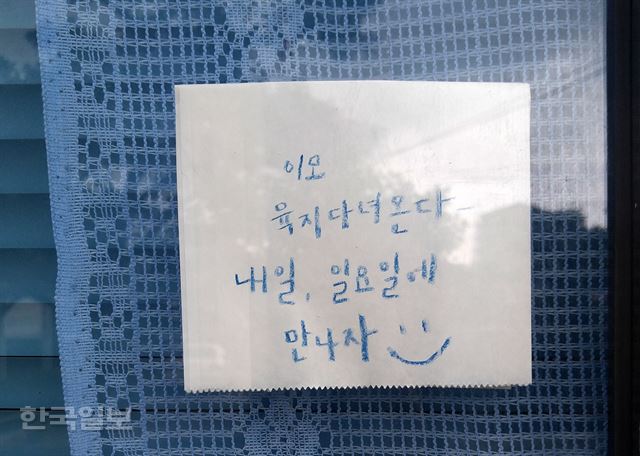

미리 알아 두어야 할 것은 세화의 몇몇 작은 가게들은 일찍 문을 닫는다는 사실이다. 공지된 영업시간보다 빨리 닫을 때도 있고, 아예 열지 않는 날도 있다. 이런 가게들은 인스타스램이나 페이스북 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 매일 영업 시간을 따로 공지한다. 그러나 작정하고 찾아간 가게 앞에서 발길을 돌리더라도 주변에 대체할만한 가게들이 있어 아주 낭패스럽지는 않다. 필요한 건 언제나 무엇이든 다 갖춰진 도시에 비할 바는 못되지만, 최선이 아닌 차선을 선택하는 발걸음도 나름대로 가볍다.

세화에 머무르는 여행객들은 아예 책 한 권을 들고 산책에 나선다. 마음에 드는 카페에서 손 가는 대로 책장을 펼치거나 슬슬 바닷가를 산책하며 스쳐가는 외지인들을 느긋하게 지켜본다. 마치 자신은 여행객이 아니라는 듯 딴청을 피우는 것이다. 안면을 튼 이주민 주인이 운영하는 밥집에 들러 쉬엄쉬엄 끼니를 해결하고 돌아오면 여행자도 어느새 세화의 느긋함에 물든다. 휴가든 휴식이든 제주까지 가서 아등바등 열심히 다니고 싶지 않다면, 빈둥빈둥 세화에서만 머물기로 과감한 결단을 내려도 후회하지 않을 듯 하다. 수수한 듯 촌스럽지 않은 세화의 인심과 풍경이 일상에 지친 몸과 마음을 위로해 줄 것이다.

김승현 인턴기자(이화여대 국어국문4)

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0