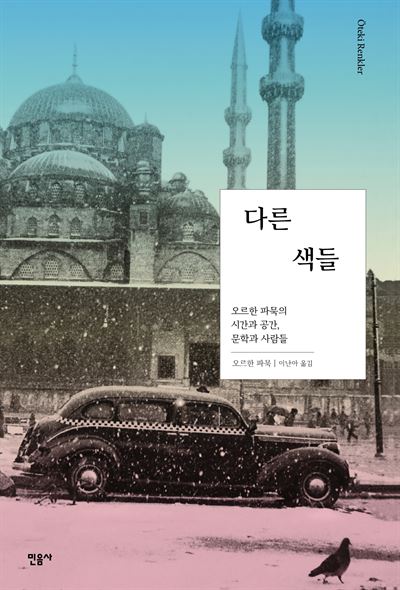

다른 색들

오르한 파무크 지음·이난아 옮김

민음사 발행·660쪽·2만3,000원

“프루스트가 사랑에 대해 쓰면 그는 보편적 사랑에 대해 쓴 작가로 인식됩니다. 내가 사랑에 대해 쓰자 사람들은 터키인의 사랑에 대해 썼다고 말하곤 했습니다.” “자국의 독자들은 작가가 자신들을 위해 쓰지 않고 외국인들을 위해 소재를 이국화하고, 사실은 전혀 존재하지도 않는 문제들을 꾸며댄다고 생각한다.”

터키 최초의 노벨문학상 수상 작가 오르한 파무크의 이 말은 경계인의 삶이 얼마나 고충으로 점철된 것인지를 보여준다. 유럽의 경계에 사는 지식인으로서, “오스만 제국을 애도하지 않”는 서구주의자로서, 그는 근본적으로 자국의 독자와 불화할 수밖에 없는지도 모른다. 세계적 작가가 된 후 아르메니아인 학살에 대한 터키의 역사적 은폐를 국제사회에서 거론했을 때, 그가 받게 된 극심한 정치적 탄압은 어쩌면 예정된 행로였을 것이다.

1999년 초판본에 2006년 노벨문학상 수상연설 등을 덧대 펴낸 ‘다른 색들’은 오르한 파무크라는 걸출한 작가를 총체적으로 이해하는 데 더없이 흥미롭고 상세한 기록이다. 어린 시절부터 작가가 되기까지의 과정, 자신의 작품에 대한 이야기와 좋아하는 작가들에 대한 작가론, 딸 아이를 낳아 키우는 육아일기에 가까운 글들까지 자서전이라고 해도 충분한 에세이다.

파리의 돔카페에서 커피를 마시며 옆 자리의 사르트르를 관찰하던 호남형 아버지에게 태어난 파무크는 스위스 제네바에서 초등학교를 다닐 정도로 부유한 어린 시절을 보냈다. 하지만 유럽인이 되려던 첫 번째 시도가 왕따와 언어장벽으로 실패로 돌아가자 이 내성적인 소년은 20여년을 이스탄불에서만 보내며 화가가 되겠다는 꿈을 키운다. 이스탄불 공대 건축학과 3학년을 마치고, 아파트를 짓고 싶지 않아-당시 이스탄불은 인구 100만에서 1,000만으로 빠르게 팽창한 대도시였다-건축가가 되지 않기로 결심한 건축학도는 문학에 투신한다. 터키의 지정학적, 문화사적 위치로 인해 동서양의 경계에서 번민해야 했던 그의 삶은 문학이라는 상상의 제국에서 새로운 가능성을 찾아냈다.

“모더니즘 이전의 고민으로 안간힘을 쓰는 서구 밖의 가난한 나라에서 예술과 문학은 사치다라는 편협한 시각”이 지배적인 곳에서 작가가 된다는 것은 험로가 예상되는 일. “가난한 나라에 살기 때문에 자신들의 재능을 국가에 봉사하는 데 썼던 많은 작가들”처럼 되고 싶지 않았던 파무크는 한번도 “스타인벡이나 고리키 같은 사회주의 사실주의 모델을 선망하지 않았”다. 그의 마음을 잡아 끌었던 작가들은 나보코프였고, 포크너였으며, 버지니아 울프, 도스토옙스키, 프루스트였다. 그러나 이제 성공하기 시작한 유럽의 변방 작가에게 “터키에서 수많은 탄압과 고문이 자행되고 있는데, 이렇게 추상적인 아름다움을 그리는 소설을 쓰는 것을 비난”하는 것은 흔한 일이었다.

동서양의 문화 충돌과 그 극복 과정을 치열하게 탐구해온 파무크의 작품 세계는 유럽의 작가이지만 유럽의 작가가 아닌 그의 경계인적 입지에서 파생된 산물이다. “현대의 작가들은 자기 작품을 읽지 않는 대부분의 자국민보다는, 전 세계에 소수인 순문학 소설 독자들을 위해 쓴다는 느낌을 준다”는 말은, 그가 유럽연합에 속하지 않은 유럽국가 대신 문학제국의 시민권을 앞세우는 듯 보인다. “모든 위대한 소설은, 이미 우리가 알고 있지만 그에 대한 위대한 소설이 쓰이지 않았기 때문에, 우리가 인정하지 못했던 사실들을 보여주기 위해 쓰인다.”

노벨상 수상 연설에 등장하는, 아버지의 글로 가득한 가방 등 가족들에 대한 이야기가 많다. 그 중 가장 압도적인 것은 딸 이야기. 딸이 태어나 송두리째 달라진 삶을 그리는 데 상당한 분량을 할애하며, 자식을 낳아 키우는 삶의 찬란함을 토로한다. 일평생 밤의 작가였던 그는 어느새 오전 7시면 일어나 아이를 학교에 데려다 주는 아침형 인간으로 변모했고, 밤의 색채로 물들었던 그의 소설 공간 역시 아침의 세계가 지배하기 시작했다. 다섯 살 뤼야와 절벽에 서서 바라본 세상은 왜 그렇게 아름다웠을까. “우리 여기에서 떨어지면 죽어?” “죽지.” 어쩌면 죽을 수도 있기 때문에, 소멸의 가능성과 운명 때문에 생은 황홀하다. 소설을 통해 세계를 만들어내는 것과 아이를 낳아 세계에 남기는 것은 그러므로 일맥상통하는 욕망일 것이다.

박선영 기자 aurevoir@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0