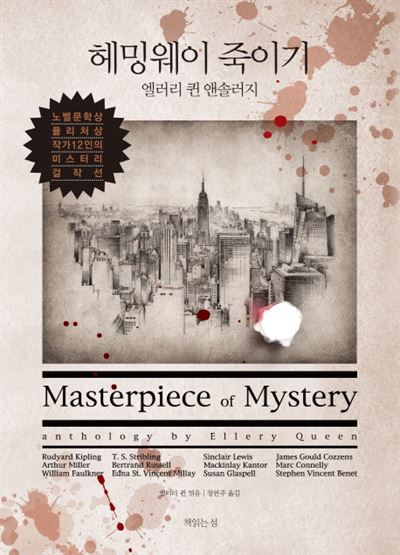

헤밍웨이 죽이기

윌리엄 포크너 외 11인 지음·정연주 옮김

책읽는섬 발행·408쪽·1만4,500원

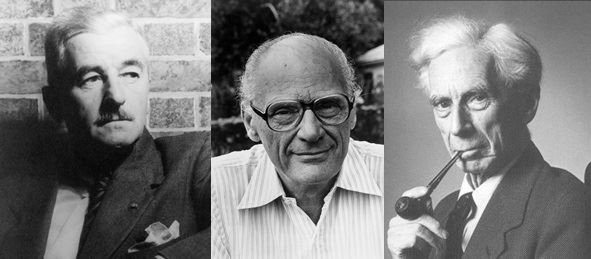

러디어드 키플링, 아서 밀러, 윌리엄 포크너, 버트런드 러셀 같은 이름을 미스터리 소설과 연관 짓는 것은 거의 불가능한 일이었다. 하지만 ‘헤밍웨이 죽이기(The Hunting of Hemingway)’로 인해 이제 우리 뇌 속에는 새로운 연상작용을 위한 시냅스가 만들어진다. 노벨문학상과 퓰리처상을 굳이 들먹이지 않더라도 충분히 세계적인, 문학사의 대가들이 남긴 범죄, 탐정, 서스펜스 소설은 어떤 모양일까.

‘헤밍웨이 죽이기’는 20세기 미스터리 문학의 거장 엘러리 퀸이 숨어있던 순문학 대가들의 미스터리 단편 21편을 골라 1976년 출간한 ‘미스터리 걸작선’에서 12편을 선별한 책이다. 순문학적 장르소설이라 부를 만한 이들의 소설은 주제와 스타일이 모두 제 각각이지만, 사건의 비밀보다는 그것들이 인간에 가하는 작용과 효과에 더 초점을 맞춘다는 점에서는 제법 비슷하다. 살인사건이 발생하면 누가 범인인가를 추리하는 과정보다 그 살인이 발생할 수밖에 없었던 인간 내면의 정황이나 그 사건으로 인해 유발된 감정의 격동에 더 많은 관심을 쏟는 식이다. 장르소설 고유의 문법과 재미를 기대하는 독자들에겐 실망스러울 수도 있다.

아서 밀러의 ‘도둑이 필요해’는 부정한 현금다발을 도둑 맞고도 도둑 맞았다고 말할 수 없는 상류층 속물 부부의 진퇴양난을 그린다. 생의 기쁨이자 존재의 거처였던 돈뭉치를 내밀며 ‘이것도 잃어버리지 않았냐’고 묻는 경찰에게 피를 토하는 심정으로 손사래를 치는 순간, 도둑은 ‘저 집에서 훔친 게 맞다’며 또 다른 혐의를 씌우지 말라고 길길이 뛴다. 이때 미스터리는 도둑이 누군지 알아내는 과정이 아니라 범죄 피해를 부정할 수밖에 없는 부부의 아이러니 그 자체다.

셜록 홈스 식의 추리기법을 보여주는 윌리엄 포크너의 ‘설탕 한 스푼’은 연기하는 삶이 아무리 완벽하다 할지라도 결코 위장할 수 없는, 한 사회의 풍속이 인간의 무의식에 끼치는 힘을 추리의 열쇠로 제시한다. ‘정글북’의 작가 키플링이 쓴 ‘인도 마을의 황혼’은 오리엔탈리즘의 대가답게 살인사건의 비밀을 동양인의 무지하고 미개한 무속에서 채굴하고, 러셀이 익명으로 투고한 ‘미스 X의 시련’은 21개국 정부 요인의 암살을 도모하는 비밀결사체에 휘말린 채 의를 위해 숭고하게 서로의 목숨을 내주는 충절의 관계를 보여준다.

수전 글래스펠의 ‘여성 배심원단’은 남편 살해 혐의를 받는 여인의 집을 보안관과 함께 수색하던 마을의 여인들이 이심전심의 눈빛만으로 증거 은폐를 도모하는 과정을 그린다. 만들다 만 과일조림과 불안한 감정이 그대로 드러난 비뚤빼뚤한 퀼트 바느질 선. 마을의 여인들이 살인 피의자의 간난한 삶에 저도 모르게 자신을 이입하며 위험한 선을 넘게 되는 순간들이 아슬아슬한 스릴 속에 펼쳐진다.

맥킨레이 캔터의 ‘헤밍웨이 죽이기’는 섹시한 제목의 역할을 맡기 위해 이 책에 포함된 듯하다. 이 작품에서 헤밍웨이는 우리가 아는 그 헤밍웨이가 아니다. 체스터 헤밍웨이라는 살인범을 쫓는 경찰들의 집요한 추격 과정을 묘사한 갱스터 누아르다.

12편의 소설은 저마다 미스터리 함유율이 다르다. 이것이 왜 미스터리인가 싶은 의구심이 드는 작품도 있지만, 장르문학과 순문학의 경계를 흐리는 근사한 방법들이 더 많이 필요하다는 점에서 읽어볼 만한 책이다. 추리 없는 서사란 근본적으로 불가능하며, 인간탐구 없는 서사 역시 공허하지 않았던가.

박선영 기자 aurevoir@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0