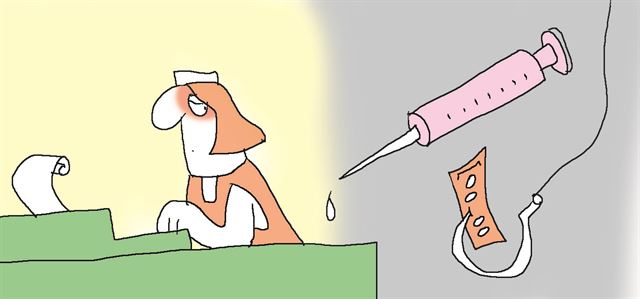

언어ㆍ문화 장벽 못 넘고 방황하다

또래들과 마약으로 외로움 달래

보이스피싱 조직원 전락하는 등

범죄 내몰려 코리안 드림 좌절

중국 헤이룽장(黑龍江)성에 살던 중국동포 A(22ㆍ여)씨는 2006년 부모를 따라 한국땅에 처음 발을 디뎠다. 경기 시흥시에 새 둥지를 튼 A씨의 부모는 이곳에서 음식점을 개업했다. 장사는 잘됐고, 집과 대형승용차를 소유할 만큼 경제적 여유도 생겼다. 몇 년 뒤에는 귀화절차를 밟아 한국 국적도 취득했다. 부모가 그토록 꿈꿨던 ‘코리안 드림’이 손에 잡히는 순간이었다.

하지만 A씨는 늘 외로웠다. 가게 일로 늘 바빴던 부모는 딸에게 신경을 쓰지 못했다. 한국에서 10년을 지내고도 중국동포들이 많이 사는 동네에 살았던 터라 한국어는 생각만큼 늘지 않았다. A씨의 어눌한 한국어 발음은 학창시절부터 놀림감이 됐고, 한국인 또래 친구들과도 멀어졌다. 그는 2014년 대학에 입학했으나 낯선 환경과 문화 차이를 극복하지 못하고 지난해 결국 학교를 그만 뒀다.

중퇴 후 특별한 직업 없이 거리를 방황하던 A씨에게 B씨가 접근한 것은 올해 초였다. “따분한 일상이 싫증나면 마약을 한 번 해보라”는 B씨의 제안을 그는 덜컥 받아 들였다. 점점 마약의 수렁에 빠져 든 A씨는 어느덧 마약을 유통하는 공급책이 돼 있었다. A씨 등 4명은 지난 4월부터 지난달까지 국제우편을 이용하거나 중국을 직접 오가며 중국산 필로폰을 몰래 반입했다. 이들이 들여온 필로폰(32.26g)은 시가 1억원 상당, 1,100명이 동시에 투약할 수 있는 양이었다.

g당 50만원을 건네고 A씨에게서 필로폰을 사들인 투약자들은 같은 처지의 중국동포 3세들이었다. 다들 한국사회 적응에 실패하고 부모가 준 용돈을 마약에 탐닉하는데 썼다. 20~30대 초반의 비슷한 나이인데다 성장기 아픔을 공유한 또래들은 쉽게 친해졌고, 시흥시와 안산시 일대 모텔을 돌며 필로폰을 상습 투약했다.

그러나 이들의 범죄 행각은 일행 중 한 명이 사소한 말다툼을 한 뒤 “치료를 받겠다”고 경찰에 자수하면서 막을 내렸다. 경찰은 자수자를 설득해 마약 공급책들과 투약자들을 순차적으로 검거했다. A씨는 경찰조사에서 “마약으로 한국생활의 외로움을 달래고 싶었다”며 “네일숍을 운영하려던 꿈도 사라졌다”고 후회했다. 소식을 듣고 경찰서로 달려온 A씨 부모는 “함께 잘 살기 위해 궂은 일도 마다하지 않았는데 자식과 생이별을 하게 됐다”며 눈물을 흘렸다.

중국동포들이 우리사회의 한 축으로 자리잡으면서 부모를 따라 한국에 온 3세대가 범죄에 빠지는 경우가 늘고 있다. 중국 현지에서 한국어나 한국문화를 거의 접하지 못하다가 국내에 입국한 뒤 언어와 문화 장벽에 가로 막혀 범죄에 발을 들여 놓는 식이다. 지난 3월에는 중국동포 3세 이모(19)양과 박모(17)군이 전화금융사기(보이스피싱) 인출책으로 활동하다 경찰에 붙잡히기도 했다. 이양도 용접공으로 일하는 아버지와 함께 랴오닝(遼寧)성에서 한국으로 건너온 뒤 제과ㆍ제빵, 정보처리기술 자격증 등을 따려 했으나 한국어를 제대로 구사하지 못해 번번이 낙방의 고배를 마신 것으로 조사됐다.

서울경찰청 국제범죄수사대는 A씨 등 중국동포 15명을 마약류 관리에 대한 법률위반 혐의로 붙잡아 이 중 11명을 구속했다고 18일 밝혔다. 경찰은 중국동포 3세들의 마약 범죄가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하는 한편, 중국으로 달아난 밀반입 총책 B씨에 대해 국제공조 수사를 이어갈 방침이다.

경찰 관계자는 “한국에서 10년을 산 A씨도 조사를 할 때 의사소통이 안돼 통역관을 불러야 했을 정도”라며 “말 못하는 설움이 어린 중국동포들의 타향살이를 악몽으로 바꿔 범죄로 내몰고 있다”고 말했다.

허경주 기자 fairyhkj@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0