[가만한 당신] 미셸 클리프

자메이카는 카리브해 서인도제도의 작은 섬나라다. 300만 명이 채 안 되는 인구가 경기도만한 땅에 산다. 1494년 콜럼버스의 ‘개척’ 선단이 상륙한 이래 쭉 스페인의 지배를 받았고, 1655년부터 약 300년 간은 영국 식민지였다. 1944년 자치정부가 수립됐고, 62년 독립해 영연방국가가 됐다. 그 사이 원주민 아라와크(Arawak) 인디오는 전쟁과 노예노동과 유럽의 전염병으로 수도 없이 죽어갔다. 백인 지배자들은 아프리카 흑인을 노예로 끌고 와 커피-영국 왕가가 그렇게 애호한다는 커피 ‘블루마운틴’의 산지 블루마운틴이 거기 있다-와 사탕수수 농장의 부족한 노동력을 충당했다. 한마디로 자메이카(서인도제도)는 16세기 이래 유럽 식민주의의 발원지이자 거점이었고, 흑인 노예무역 기지이자 삶터였다.

중남미 다수 국가가 그렇지만 섬나라 자메이카가 겪은 식민의 후유증은 더 참담해서, 주민 혈통서부터 문화와 역사가 통째로 바뀌거나 이식됐다고 해도 과언이 아니었다. 피부색에 따라 정밀하고 악착스럽게 차등화된 인종주의, 빈부와 출신에 따른 계급주의, 성차별주의가 포스트식민주의의 여러 잔재들과 뒤섞여 복잡한 위계 사회를 만들어냈다.

자메이카 출신의 미국인 미셸 클리프(michelle Cliff)가 작가가 된 것은, 언어를 통해 자메이카의 저 뒤틀린 현실과 잊힌 역사와 문화를 집요하게 들춰 보인 까닭은, 무엇보다 먼저 자신의 혈통과 조국과 계급과 성(Genderㆍ그는 레즈비언이었다)의 좌표, 곧 정체성을 확인하기 위해서였다. 흑인의 집단 기억과 경험을 문학으로 구현한 토니 모리슨이나 ‘자정의 아이들’ 등을 통해 독립 전후의 인도의 역사와 문화를 복원하고자 했던 샐먼 루시디처럼, 클리프(의 작품)에게 사적 정체성은 공적인 역사와 결코 따로 놓일 수 없는 것이었다. 그의 자전적 작품들은 당연히 식민지적 공간 자메이카의 현실과 다층적ㆍ혼종적인 위계의 억압을 고발하고, 잊힌 저항의 역사와 전망을 드러내는 작업이기도 했다.

모든 이산(diaspora)은 사실상 추방이다. 그는 자메이카의 태양을 그리워했지만 조국으로 돌아가지 않았다. 미셸 클리프가 6월 12일 별세했다. 향년 69세.

클리프는 자메이카 자치정부가 갓 출범한 1946년 11월 2일 수도 킹스턴에서 태어났다. 그의 집안은 꽤 부유했다. 케니언대(Kenyon College)에서 내는 문예지 ‘Kenyon Review’93년 겨울호 인터뷰에서 그는 할머니의 집 울타리 안에 교회가 있을 정도였다고 말했다. “할머니는 마을에서 가장 부유한 사람이었고, 존경 받는 사람이었다. 굶주린 이들에게 늘 먹을 걸 제공했고, 어려운 집 아이들을 입양해 교육시키기도 했다.(… 하지만) 할머니는 친동생조차 뒷문으로도 집에 들이지 않았다.(…) 그가 가난한 부랑자(ne’er do well)였기 때문이었다.(…) 자메이카에서 차별은 그렇게 복잡하고 중첩적으로 작동했다.”

클리프의 부계는 영국계 백인이었지만 부모 모두 혼혈이었다. 한 작품(‘No Telephone to Heaven’)속 주인공의 입을 통해 그는 “내 조상의 일부는 배의 갑판에 앉아 왔고, 또 일부는 짐으로 배 아래 짐칸에 실려 왔다”고 썼다. 또 “내 고조모는 검은 피부의 원주민이었다.(…) 그러니까 내겐 세 혈통이 섞여 있는 셈이다”라고 말했다. 그의 피부색이 백인에 가깝게 희었던 것은 큰 행운이었다.

3살 무렵 그의 가족은 미국 뉴욕으로 이주했다가 10살 때 자메이카로 되돌아왔다. 클리프는 뉴욕 스태튼 아일랜드의 와그너대(Wagner College)에서 유럽사를 전공했다. 오래된 독립출판사 W.W.노턴사에서 연구원과 편집자로 잠깐 일한 뒤 영국으로 유학, 런던대에서 이탈리아 르네상스에 관한 논문으로 석사 학위(1974))를 받았고 귀국 후 노턴사에 복직, 80년대 중반까지 편집자로 지내며 비평과 창작을 겸했다. 80년 펴낸 그의 첫 책인 산문시집 ‘Claiming an Identity They Taught Me to Despise’의 제목처럼, 그의 작가적 삶을 관통한 키워드는 스스로를 경멸하도록 가르쳐온 식민 교육과 문화의 각질을 깨고 스스로의 정체성을 찾고 긍정하는 것이었다.

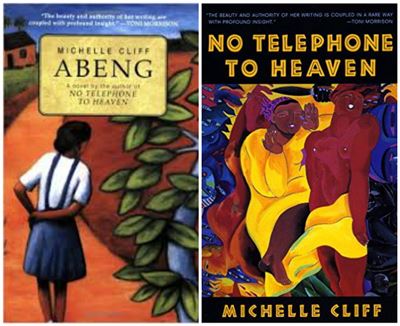

그의 대표작은 자메이카 12세 소녀 클레어 새비지(Clair Savage)를 주인공으로 한 84년의 성장소설 ‘Abeng 에이벵(탈주 노예들의 군대 ‘마룬 Maroon’이 백인과의 전투 때 불던 뿔나팔)’과, 10대 후반부터 20대의 이야기를 담은 87년의 속편 ‘No Telephone to Heaven 천국으로 통하는 전화는 없다’으로 알려져 있다. 한국어로 번역된 그의 작품은 없다. 논문으로는 ‘미국 이민소설의 초국가적 역동성’(이화여대출판부)이란 단행본에 수록된 이경란(이화여대 연구교수)의‘초국가적 이주와 인종화된 포스트식민 정체성의 정치학- 미셸 클리프의 ‘하늘로 통하는 전화는 없다’라는 제목의 글이 있다. 논문과 서평, 인터뷰 등을 통해 추론한 바, 클리프 자신도 인정했듯이 작중 인물 새비지는 작가의 분신이라 할 만하다. 인종과 계급의 중상류층 소녀 새비지가 하층민 흑인 소녀 조에(Zoe)와 나누는 우정과 어렴풋한 동성애적 감정들, 여성으로서 가족과 사회로부터 억압 당하는 관계의 제약과 자유의 한계들이 전작의 주된 서사라면, 미국과 유럽서 유학하고 귀국한 청년 새비지가 본격적으로 부딪치게 되는 차별과 억압, 정체성 선택의 장애들이 후자의 내용인 듯하다.

‘차별’이라고 했지만 클리프가 성차별 외의 차별을, 피해자로서 제대로 겪은 건 자메이카 바깥에서였을 것이다. 이경란의 논문은 미국으로 이주한 새비지의 가족이 남부의 한 모텔에서 겪는 이야기를 소개했다. “어디서 왔소? 유색인종은 설마 아니겠지? 검둥이 말이오. 만일에 검둥이라면 환영할 수 없소.” ‘살구색 피부’의 아버지와 ‘망고색 피부’의 어머니가 자메이카의 복잡한 인종서열 체계에서 미국식 흑-백의 이분법 체계에 편입되는 첫 경험이었다. 유년기 클리프 가족이 정착했던 스태튼 아일랜드는 서인도제도 출신들이 몰려 살던 곳이었다. 거기서 그는 백인으로서의 정체성을 전시하기 위한 상시적 위장과 혈연 공동체와의 단절 등을 경험했다. 하지만 새비지는(클리프는) 어쩔 수 없는 ‘화이트 초콜릿’이거나 ‘화이트 크레올(Creole)’이었다.

영국 유학 시절의 그는 피부색이 아니라 국적으로 차별 당했다. 캠퍼스의 보수 민족주의자 단체들이 “검둥이는 떠나라!(Niggers,Clear Out!)’고 외칠 때 그는 백인이었지만, 제국의 식민지 출신으로서의 그는 어쩔 수 없는 타자였다. 93년 인터뷰에서 클리프는 식민지 시민들에게 영국은 언제나 경외의 땅이었고, 영국 학위는 지성의 증명서 같은 거였다고 말했다. 그가 이탈리아 르네상스 예술사를 택한 까닭을 그는, 그 시공간이 현실과 아주 먼 이상(idealized)같아서였다고, 그래서 편안할 수 있을 것 같아서였다고 말했다. 런던대 워버그연구소(Warburg Institute) 연구원 시절 알고 지낸 에른스트 곰브리치가 그에게 했다는 말-“우리는 한 사회의 실체(reality)를 연구하는 게 아니라 그 사회의 꿈(dreamㆍ 문화)을 연구하는 것”-을 그는 인용하기도 했다. 그 ‘꿈’ 속에는 노예 무역이 시작된 게 르네상스 시대라는 설명도 없었고, 시스티나 성당 천정화를 그리던 미켈란젤로의 곁에 그를 시중드는 노예들이 있었다는 것도 나오지 않았다. 당시에는 그도 그 사실을 몰랐다고, 알고 싶지도 않았다고 그는 말했다.

하지만 서인도제도를 알게 된 유럽 화가들, 예컨대 존 화이트(1540~1593)의 인디언마을 풍경화 같은 그림까지 외면할 수는 없었다. 70년대 초 워버그연구소 동료 중에는 홀로코스트 생존자 등 유대인들이 적지 않았고, 그들에게서 민족적 정체성에 대한 자극을 받기도 했을 것이다.

소녀 시절 클리프는 안네 프랑크의 일기를 읽었고, 안네처럼 비밀 일기를 썼다. 어느 날 서랍 속에 감춰뒀던 일기장을 부모가 찾아내 온 친척이 다 모여 있는 데서 큰 소리로 읽는 바람에 큰 모욕감을 느꼈다고 한다. 그는 “그 이후로, 대학서 논문을 쓰기 전까지 어떤 글도 쓴 적이 없었다. 본격적으로 글을 쓰기 시작한 것은 30대 이후부터였다”고 말했다. 그에게 글쓰기는 억압에서 벗어나는 방편이자 과정이었고, 그 체험적 각성의 처음에 안네와 자신의 일기가 있었다. 여성 작가그룹을 소개하는 글이라는 78년 페미니스트저널 ‘Sinister Wisdom’에 실린 그의 첫 에세이 제목은 ‘말 못함에 관한 기록 Notes on Speechlessness’이었다. 91년 에세이(‘Caloban’s Daughter’)에서 그는 “긴 시간이 걸리더라도 말 못함(Speechlessness)에 거역하기 위해서, 지금의 나와 예전의 나를 끌어내 나만의 특별함을 표현해줄 내 자신의 특별한 말을 찾기 위해서”그는 글을 쓴다고 썼다.(NYT, 2016.06.18) 소설 ‘에이벵’에는

새비지가 할머니의 총을 들고 사나운 야생 돼지 사냥 대회에 나서는 장면이 나온다고 한다. 하지만 그는 남자들의 ‘전투’에 결국 끼이지 못하고, 홧김에서인지 그냥 실수인지는 불확실하지만 할머니의 씨숫소(Prized Bull)를 쏘아 죽인다. 그 장면에서 비평가들은 억압과 차별에 대한 저항과 극복의 상징을 찾곤 했다. 카라 맥 네일(Cara Mac Neil)이란 이는 한 서평에서 “세상은 이미 그녀의 것이었다. 고작 12살인 그녀는 모든 경계를 넘고 가로질렀다. 우리는 그녀와 같은 영혼에게 그 섬이 너무 작다는 사실을 안다”고 썼다.( journalwomenwriters.wordpress.com, 2005.2.10)

총을 들어볼 엄두조차 못 내던 흑인 친구 조에보다는 나았지만, 새비지의 자유 역시 그처럼 옹색했다. 네일은 “클리프는 자메이카는 우리에 갇혀 있고, 단지 일부만이 열쇠를 갖고 있다는 점을 암시하고 있다”고 썼다. 케린 스포레(kerin Sporre)라는 이가 최근 펴낸 책 ‘In Search of Human Dignity’라는 책에는 클리프가 86년 한 페미니스트저널 에세이에서 아프리카계 미국인 시인ㆍ극작가 엔투자키 샹게이(Ntozake Shange, 1948~)의 희곡 속 한 구절을 특별히 주목한 일을 소개했다. “I found God In myself. I loved her. I loved her fiercely.” 클리프는 신을 여성대명사로 호칭한 점, 그리고 ‘사납게’ 신을 사랑했다는 그 대사에서 새끼들을 지키려는 암사자의 모습이 떠올라 매혹적이었다고, 여성으로서의 신과 그 신을 사납게 사랑하는 이미지는 ‘서구 백인 기독교 사회’에서는 상상하기 어렵고, 적어도 여성 화자의 이미지와는 조화하기 힘든 것이라고 썼다.

20대의 새비지는 ‘천국으로 통하는 전화는 없다’에서 반정부 게릴라가 되지만, 피부색 때문에 게릴라 대장으로부터 또 한번 의심 당한다. “당신은 나 같은 피부색을 가진 사람보다 도덕적으로 우월하다고 생각하는가?”(이경란 위 책, 77쪽)

그의 작품들에는 새비지 외에도, 흑백혼혈과 동성애자, 트랜스젠더 등 ‘끼어 있는(In-Between)’주체들의 정체성을 향한, 자유를 향한, 고단한 삶의 이야기가 담겨 있다고 한다. ‘천국으로…’에서 성전환(MtoF)을 결심하는 트랜스젠더 해리는 새비지에게 “(정체성을) 선택하지 않고 이 세상을 사는 건 사치”라고 말하는 대목이 나온다.(scholarblogs.emory.edu, 2014.6.10) 하지만 선택 이후의 삶이라고 평화롭게 ‘소박’해지는 건 결코 아닐 것이다. 다수는 하지 않아도 되는 선택을 온 존재를 걸고 해야 하는 이들의 이야기가 그의 삶이자 문학이었고, 지독한 차별질서 안에 존재해온 모든 자메이카인들의 운명이었다.

그렇게, 주어진 대로 살라고 가르치는 지배자의 역사를 찢고 엄혹한 선택의 자리에 서는 것이 클리프에게는 저항과 희망의 시작이었다. 토머스 제퍼슨이 지었다는 버지니아 대학의 한 건물 강단에서 강의하며 흑백의 학생들에게 그 건물을 지은 것이 흑인 노예들이라는 이야기를 하는 것, 영국이 자메이카의 흑인 노예를 해방한 게 아니라 아프리카의 전사들을 노예로 들여온 게 그들이었음을 가르치는 것, 교과서에는 없지만 흑인 중에는, 또 여성 중에는, 지배에 저항하며 사재를 털어 마룬의 전사가 되고 또 그들을 무장시킨 이들이 있었다는 것을 이야기하는 것. 죄책감을 느끼는 이들도 있고, 아예 알고 싶어하지 않는 이들도 있고, 수치심을 느끼는 청년들도 있다고 그는 말했다.

그는 출판사에서 근무하던 75년 만난 시인 에이드리언 리치(Adrienne Rich, 1929~2012)와 이듬해 살림을 합쳐 캘리포니아 샌터크루즈에서 해로했다. 리치의 시집 ‘문턱 너머 저편’(한지희 옮김, 문학과지성사)은 대산문학총서로 번역돼 있다. 클리프는 여러 대학서 강의하며 가르시아 로르카 등의 시를 번역했고, 시와 소설을 쓰며 말년을 보냈다. 자메이카 출신 작가 오팔 팰머 아디사(Opal Palmer Adisa, 1954~)는 “그는 수줍음 많고 가만가만 말하고 친절한 영혼을 지녔으며, 사적인 삶을 아주 중시하는 친구였다”고, “이제 우리 고향 블루마운틴의 산자락에 안겨 신선한 미풍과 평화 속에 아늑하기를 바란다”고 썼다. 최윤필기자 proose@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0