유발 하라리는 화제작 ‘사피엔스’(김영사)에서 인류의 세가지 혁명을 거론합니다. 인지ㆍ농업ㆍ과학혁명입니다. 글발 좋은 하라리답게 그는 과학혁명을 “무지의 인정”이란 한 구절로 요약합니다. 모르니 더 알기 위해 노력했다는 겁니다. 이건 중국과학사를 연구한 조지프 니덤이 이미 한 얘깁니다. 고대 철학에서 서양을 능가한 동양이 왜 과학에선 뒤졌느냐. 답은 하납니다. 도를 깨치면 삼라만상을 꿰뚫어볼 수 있다는 식으로 무지의 문제를 회피해버렸으니까요.

이 점은 중국학자들도 인정합니다. 레이 황 하버드대 교수 같은 이는 ‘허드슨 강변에서 중국사를 이야기하다’(푸른역사)에서 중국의 과학을 딱 한 문장으로 정리합니다. “조숙했으나 성숙하지 못했다.” 서양 역사를 보면 아마추어 딜레당트 귀족들이 과학을 끊임없이 후원한 반면, 동양 역사에서 과학자란 이름조차 남기기 어려운 천한 기술직 하급 관료에 불과했습니다. 서양에서 철학자들은 대개 과학자였으나, 동양에서 철학자들은 권력에 민감한 정치가였다는 점도 꼭 짚어야 할 겁니다. 알고 뛰어넘는 것과 모른 채 뛰어넘는 건 다릅니다. 동양 철학이 서양 과학으로 입증됐다는 얘기들은, 그냥 재밋거리나 정신 승리 정도로 넘겨버리는 게 더 좋을 경우가 많습니다.

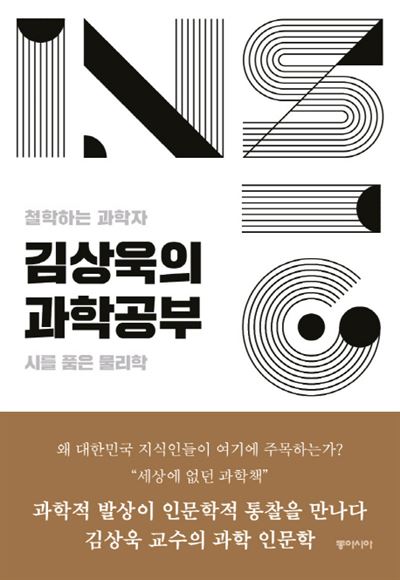

해서 양자물리학자 김상욱이 쓴 ‘김상욱의 과학공부’는 과학과 인문학이 따로 있는 게 아니고, 맹목적인 과학을 현명한 인문학이 잘 인도해야 하는 게 아니라, “과학이 곧 인문학” 혹은 “과학 자체가 교양”이라는 주장을 담고 있다는 점만으로도 상큼해지는 책입니다. 더 정확히 말하자면 ‘21세기가 최첨단 과학의 시대라니까 과학도 좀 알아야 하는 것 아니냐’가 아니라 ‘열린 사고로 합리적 의심과 실험을 통해 가설과 이론을 검증하고 확인해보는 과학적 접근법 자체가 바로 인문학’이라는 주장을 담고 있습니다.

저자는 “철학한다는 것은 신화와 동요를 걷어내는 것”이란 들뢰즈의 말을 인용했습니다. 신화와 동요를 걷어내는 건 자연을 이해하는 것이며 그건 곧 과학입니다. 철학은 곧 과학이며 그렇기에 과학은 인문학입니다. ‘인문학 열풍’이라는데 수천 년 전 농경사회적 책들만 고전이랍시고 끼고 있는 것보다는 양자역학을 기반으로 인간의 자유의지 문제를 고민해보는 건 어떨까요.

저자는 양자물리학을 이해하려면 기존의 과학 상식을 모두 내다버려야 한다는 얘기를 들려주기 위해 강의 첫 시간에 학생들 앞에서 옷을 다 벗어 던진 에믈린 휴즈 미국 컬럼비아대 교수의 기행을 소개했습니다. 휴즈 교수보다야 벗은 몸이 낫겠지만, 그럼에도 저자가 옷을 홀라당 벗는 건 아닙니다. 하지만 재기 넘치는 글이 근사한 눈요기거리가 된다는 점만은 보장합니다. 반복하자면, 과학이 곧 인문학입니다.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0