무엇인가를 만지려고 손을 뻗은 게 얼마나 오래전 일인지 모르겠다. 어쩌면 어제나 그제 같은 가까운 과거의 일일지도 모르지만, 까마득히 먼 옛날의 일 같기도 하다. 기억은 믿을 수 없다. 믿을 수 있는 것은 사진뿐인지도 모르겠다.

네 눈은 달밤에 이리저리 떠다니는 비눗방울 같다. 둥글고 매끄러운 눈동자가 어둠 속에서 돌아다니고 있다. 늘 무엇인가를 찾아 두리번거린다. 네가 찾는 것은 네 눈길을 사로잡을 무엇이다. 오랫동안 네가 눈에 지배당하고 있음을 의식하지 못했다. 무엇인가를 향해 네 눈길을 거두지 못했을 때, 마치 어쩔 수 없는 일처럼 네 눈길이 그 무엇에 붙박였을 때, 그 순간의 일은 마음에서부터 비롯된 것인 줄 알았다. 그러나 이제 그것은 네 눈의 의지고 네 눈의 일이다. 굳이 마음을 움직이지 않아도 되는 일.

언제부터 시작되었을까? 학교 수업을 마치고 시장 골목을 지나갈 때면 형광펜처럼 빛나며 네 눈길을 잡아끌던 주황색 냉 주스 통에서부터? 생일날마다 네 앞에 놓여 있던 하얀 버터크림 케이크와 그 위에 꽂혀 있던 분홍 설탕 장미에서부터? 설탕 장미는 실망스러운 맛이었다. 마셔보지 않았지만 불량한 냉 주스의 맛 역시 그러했을 것이다. 너는 문득 어머니의 얼굴을 떠올린다. 웃으면 고양이 수염처럼 주름이 잡히던 눈가와 여러 시간 방치해 두어 슬그머니 말라버린 밀가루 반죽 같던 뺨과 수수한 입매를. 만지면 따뜻하게 감싸주던 질감을. 어느 날 학부모 참관 수업에 참석하기 위해 학교에 나타난 어머니의 얼굴은 낯설었다. 하얀 버터크림 같은 뺨과 분홍 설탕 장미 같은 입술은, 손을 뻗어 만져서는 안 될 것처럼 달라 보였다. 너는 손을 대면 금세 녹아내릴 것 같은 그런 얼굴을 예쁘다고 부른다는 것을 알게 되었다.

그럼 시작은 아름다움이었나? 하지만 아름다운 것들은 먹고 싶고, 입고 싶고, 만지고 싶고, 그래서 갖고 싶게 만들었다. 너에게 즐거움을 주고 너를 새롭게 만들고 너를 중요하게 만들어주겠다고 속삭였다. 너를 움직이게 하고, 네 마음을 요동치게 했다. 아름다움을 찾아 자주 거리로 나가 쇼윈도를 들여다보았다. 그러면서 너는 새로운 사실을 깨달았다. 아름다움은 합의되는 것이고, 첨가물이 필요한 것이며, 심지어 유통기한도 있다는 것을. 아름다움은 점점 영리해지고 점점 재빨라졌다. 아무리 애를 써도 너는 늘 한 발자국 뒤에 서 있었다. 어느 날 백화점의 풍요로운 미로 사이를 걷고 있던 네 뒤에서 누군가 중얼거리는 소리가 들렸다. “여기는 정말 천국이구나, 천국. 돈만 있으면 천국.”

그 순간 너는 아름다움의 비밀을 풀었다. 천국에는 왜 ‘만지지 마시오’ ‘눈으로만 보시오’라는 푯말들이 군데군데 붙어 있는지도 이해하게 됐다. 값비싼 아름다움만큼 영리해진 너는 천국을 손에 닿지 않는 곳에 두기로 했다. 요동치는 마음을 싼값으로 달래는 법을 배워갔다. 네 손과 혀와 귀와 코가 하던 많은 일들을 네 눈이 맡아 하기 시작했다. 이제 너는 먹거나 입거나 만지지 않고, 그저 보기만 한다. 이제 너는 기억하려 하지 않고, 사진을 찍는다. 이제 너는 먹어 ‘보고’, 입어‘보고’, 만져 ‘보기’ 위해, 모니터와 스마트폰을 들여다본다. 거리로 나가려 하지 않는다. 돈을 내고 사는 일도 거의 없다. 텔레비전 화면 속 송로 버섯을 곁들인 안심스테이크를 보면 네 입맛이 돈다. 인터넷 쇼핑몰에 들어가 검정 리넨 드레스를 검색하고 호텔 예약 사이트에서 유명 휴양지의 날짜별 숙박료와 객실을 훑어보는 것으로 여름휴가는 충족된다. 무엇인가를 갖고 싶어 하지 않게 된 너는, 그 대신 무엇인가를 보고 싶어 한다. 네가 무엇이든 만지고 싶어 손을 뻗은 게 얼마나 오래전 일인지 알 수 없다. 눈을 감고 있으면 외로워진다. 보고 싶다. 자꾸 보고 싶다. 이런 네가 미워질 만큼.

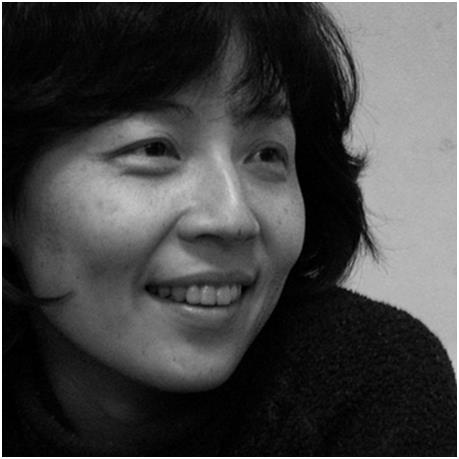

부희령 소설가

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0