의혹이 있습니다. ‘정신 승리법’ 아닐까 하는 의혹 말입니다. 유행했고, 앞으로도 유행할 것 같은 들뢰즈란 이름 말입니다. 탈주하는 유목민의 삶이란 말이 참 멋진데, 이게 놀림받는 이유는 간단합니다. 자기가 남들과 색다른 뭔가를 하나만 하면 썩어빠진 이 체제에 엄청난 균열을 가하고 구멍을 낸 것들처럼 자기네들끼리 손쉽게 ‘자화자찬’하는 경향입니다. 잘 해보자는 수준이라면 딱히 뭐라기 어렵습니다. 그 다음이 문제입니다. ‘난 탈주했다’는 선언 뒤엔 대개 ‘못난 너희들은 아직도 체제에 포획되어 있니?’라는 말이 숨겨져 있는 경우가 많습니다.

가는 말이 고와야 오는 말이 곱습니다. 일상의 소소한 혁명하느라 진짜 큰 혁명은 꿈도 못꾼다느니, 결국 장식품 아니냐는 비아냥도 나옵니다. 생각해보면 ‘대안’이란 대개 ‘주류’를 전제합니다. 그런 관점에서 탈주란 정주를 전제하지 않을까요. 대안적 삶이란 게 실은 주류와의 공모 내지 기생은 아닐까요. 유기농이니 생협이니 하는 것들이 대개 대도시 중산층의 소비에 의존하듯이.

거기다 늘 이런 저런 비판, 의혹 제기에 대한 대답이란 게 ‘오해다’, ‘잘못 이해되고 있다’, ‘들뢰즈는 기본적으로 유럽 철학사 전체와의 대결이라 광범위하다’는 겁니다. 논쟁 구도가 이리 흘러가버리면 이미 비틀어진 심사에서 나올 수 있는 대답은 하나뿐이지요. “네, 그러니까 너희들끼리 이해하세요.”

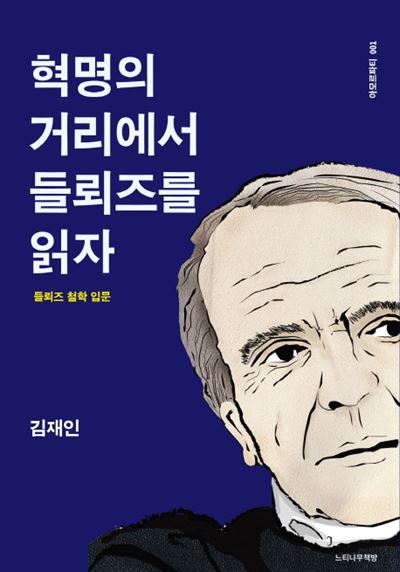

‘혁명의 거리에서 들뢰즈를 읽자’는 ‘들뢰즈빠’를 자처하는 철학자 김재인이 이런 공세에 맞서 싸운 강의록을 묶은 책입니다. 개인적으로는 세계를 유물론적ㆍ과학적으로 본다는 게 뭘까, 우연과 필연의 관계는 어떤가, 무의식의 물질성이란 어떤 의미인가, 자연과학과 인문학의 관계는 어떤가 등에 대해 여지껏 본 것 가운데 가장 쉽고 좋은 설명이었던 것 같습니다. ‘탈주’가 지나치게 능동적 표현이니 차라리 일본식 번역어인 ‘도주’를 쓰자고 제안하거나, “언젠가 세기는 들뢰즈의 것이 되리라”던 푸코가 던진 극찬의 진짜 의미, 이진경 등의 기존 해석을 슬쩍 건드리고 넘어가는 부분 등 구석구석 빛나는 대목들도 많습니다.

그럼에도 엑기스는 역시 세번째 강의 ‘좌파는 왜 들뢰즈를 꺼리는가’입니다. 질문을 바꾸면 “왜 들뢰즈한테는 실천이론이 없는 것처럼 보이는가”, 조금 더 쉽게 풀자면 “그래서 어쩌라고?”입니다. 진정한 유물론자임을 자처하는, 하여 세상은 필연보다 우연이라 보는 들뢰즈는 순간순간 최선을 다 할 뿐이라는, 다소 맥빠진(?) 답을 내놓습니다. 거창하게 말하자면 ‘강령 없는 혁명’쯤 되나요. 하여 혁명의 거리에서 들뢰즈를 읽으라는 건, 뭔가 들뢰즈가 ‘혁명의 짱돌’이 되어주길 기대하느니 차라리 혁명의 그 순간 ‘이 혁명도 글렀군’이라 생각하라는 것이고, 동시에 그런 생각을 하면서도 혁명의 순간에 최선을 다하라는 얘기인 셈입니다. 이게 ‘어떤’ 실천철학으로 읽힐 지는 독자의 판단으로 돌립니다.

조태성기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0