“사실 그 얘기를 또 하고 싶진 않아요. 말 그대로 ‘10년 묵은 체증’이 한 번에 내려가는 거긴 한데, 아무리 그래도 부끄러운 얘기잖아요.”

출판사 마티의 정희경 대표는 22일 이렇게 말하며 손사래부터 쳤다. 하기야 오탈자가 줄 잇는 바람에 애써 내놓은 책 다 리콜했고, 그 비용 감당하느라 회사 문닫을 뻔했다는 얘기가 출판사 사장으로서 좋을 리 없다.

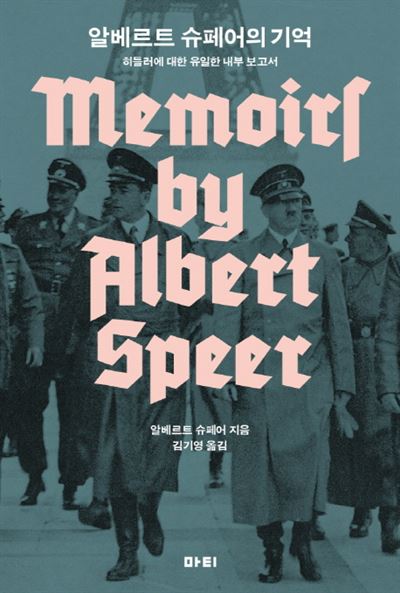

그 얘길 끄집어 낸 건 문제의 그 책 ‘기억: 제3제국의 중심에서’를 10년 만에 개정한 ‘알베르트 슈페어의 기억’을 기어코 내고 말았기 때문이다. 오탈자를 다 잡아내고 글과 사진을 압축해 1,000쪽짜리 책을 800쪽 분량으로 조금 더 줄이는 편집상 변화도 줬다. 나름 출판사 10년 맞이 역작이기도 하다.

정 대표가 10년 기념작으로 이 책을 꼽은 건 ‘초심’이기도 해서다. 출판사를 다니다 독립한 뒤 처음 기획한 시리즈물이 ‘파우스트의 거래 3부작’이었다. ‘영혼을 판 지식인’에 대한 얘기를 다뤄보고 싶었다. 나치 시대 영화ㆍ음악ㆍ건축 분야에 뚜렷한 족적을 남긴 레니 리펜슈탈, 빌헬름 푸르트뱅글러, 그리고 알베르트 슈페어 세 명을 골랐다. 차근차근 한 권씩 내면서 정 대표가 가장 애착을 가진 인물은 슈페어였다. ‘교활한’ 리펜슈탈, ‘어눌한’ 푸르트뱅글러와 달리, 지식인 특유의 사색과 사변을 갖춘 슈페어에게서는 ‘지식인스러움이란 무엇인가’라는 본질적 질문을 끌어낼 수 있어서였다.

1942년 이후 독일의 패배는 확실해졌다. 더 이상 히틀러를 지지할 수 없다고 생각한 지식인들은 크고 작은 반란을 기획했고, 히틀러는 숙청으로 대응했다. 군수장관 등 핵심 지위에 있었던 슈페어는 패배를 인정하라는 보고서를 올렸음에도 살아남았다. 이유는 하나다. 히틀러는 세계 제패 뒤 제3제국의 수도가 될 ‘게르마니아’ 건설 계획을 추진 중이었는데, 이 프로젝트의 총책임자가 바로 슈페어여서다. 정밀화에 능했던 히틀러의 어릴 적 꿈이 건축가였다는 점도 작용했다.

종전 뒤 전범 재판에서 다시 슈페어는 각광받았다. ‘이 모든 건 히틀러 책임’이라며 변명하는 다른 전범들과 달리, 히틀러 정권 모두의 공동책임이라고 주장한 것이다. 지리한 자기 변호에 지쳐가던 전범 법정은 슈페어의 활약상에 환호를 보냈다. 그 덕에 슈페어는 사형을 면했고 20년 복역 뒤 히틀러의 내밀한 속사정을 밝힌 이 회고록을 냈다. 이 책은 히틀러 연구 1차 사료로 높게 평가 받았으며, 슈페어는 증언자로서 강연과 인터뷰를 이어갔다.

창업 초기 꽤 수준 있는 책을 냈다는 자부심도 잠깐이었다. “책 낸 뒤 부산에 출장 갔는데 책을 사본 친구가 오탈자가 너무 많다며 전화로 문장을 읽어주는데 하늘이 샛노래졌죠.” 원고에 푹 빠져 있다 보니 못 잡아낸 것도 여럿 있었다. 때이른 성취감은 극한의 수치심이 됐다. 교정지 삽입 등 다른 방법이 있었음에도 전량 리콜을 선언했다. 회사가 휘청댔지만, 그래도 그 땐 그렇게 정공법으로 잘 넘긴 줄 알았다.

그런데 그게 끝이 아니었다. “그 뒤로도 가끔 지방 출장을 가면, 희한하게도 그 책이 한 번씩 눈에 띄는 거에요. 그 때 풀린 책이, 리콜하고 어쩌고 해서 몇 권 남아있지도 않을 텐데 희한하게도 딱 제 눈에는 보여요. 그 때마다 ‘저걸 어쩌나’ 끙끙 앓아온 거죠.”

슈페어의 진술에 대한 강한 호기심은 이런 결벽증과 동전의 양면일 지도 모른다. 정 대표는 “책을 읽어보면 혀를 내두를 정도로 교묘한 자기변호와 고개를 끄덕일 수 밖에 없는 깊은 자기반성 사이를 슈페어가 교묘하게 줄타기하고 있다”면서 “꼭 다시 내고 싶었던 이유 중 하나도 진실이란, 지식인이란, 숨기기 쉬운 이성의 민낯이란 무엇인지 묵직한 질문이 들어 있는 책이어서”라고 말했다. 어느 한 출판사의 묵은 체증일 뿐 아니라, 우리 시대 전체의 오래된 체증이다.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0