“한나라가 일어날 적에 그곳은 너무 멀어 지키기 어려웠다. 요동의 옛 요새를 고쳐 패수(浿水)에 이르러 국경을 삼았다.”

사마천의 ‘사기’ 조선열전에 나오는 기록이다. 사마천은 한무제가 패수를 넘어 고조선을 공격할 당시의 사람이기 때문에 이 기록의 신빙성은 높다. 문제는 여기 등장하는 ‘패수’를 어디로 볼 것이냐다. 후대 기록 등에서 패수가 여러 곳에서, 심지어 다른 한자로도 등장하기 때문이다. 패수 위치에 따라 두 나라의 영역은 크게 달라진다.

동북아역사재단은 21일 서울 프레스센터에서 ‘고조선과 한의 경계, 패수는 어디인가’를 주제로 올해 두 번째 상고사 토론회를 연다.

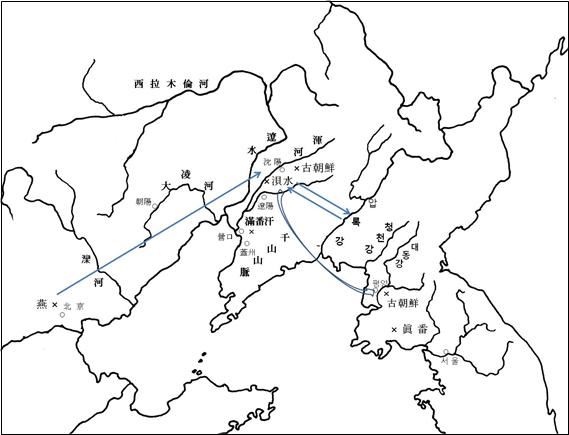

패수의 위치에 대해서는 다양한 학설이 존재한다. 서해를 중심으로 왼쪽부터 시계방향으로 난하설, 대릉하설, 혼하설, 압록강설, 청천강설 등이다. 정약용은 압록강설, 이병도는 청천강설이었다. 북한은 대릉하설을, 윤내현은 난하설을 내놨다. 이 가운데 학계 다수설은 혼하설쪽이다. 기존 학계를 식민사학이라 비판하는 재야사학쪽은 윤내현의 주장을 받아 난하설을 내세운다.

이번 토론회에서도 박준형 박사(연세대 동은의학박물관)는 혼하설을, 김종서 박사(한국과 세계의 한국사를 바로 잡는 사람들의 모임)는 난하설을 내세운다. 발표 뒤 공석구(한밭대)의 사회로 이후석(숭실대) 심백강(민족문화연구원)의 토론이 이어진다.

먼저 박 박사는 ‘고조선 패수의 위치’라는 발표문을 통해 당시 정세를 분석한다. 한나라는 개국 초기 위태로웠다. 진나라가 과도한 중앙집권정책으로 망하는 바람에 한나라는 초기엔 변방을 포기해야 했다. 더구나 북쪽의 강성한 흉노를 막아내는데 바빴다. 이 공백상태를 치고 들어간 게 고조선이었다. “멀고 지키기 어렵다”거나 “요동의 옛 요새를 고쳐”라는 식의 표현은 패배해서 땅을 빼앗겼다고는 차마 말할 수 없으니, 에둘러 말한 수사적 표현이라는 얘기다.

마침 흉노도 동호를 제압하고 고조선과 국경을 맞닿았다. 이런 상황이 되자 한나라는 고조선을 ‘흉노의 왼팔’이라며 극도로 경계했다. 이는 “한과의 대결구도에서 고조선이 흉노와 연대했을 가능성”을 보여준다. 이런 정황과 유물 발굴 상황 등을 종합해 고조선ㆍ한ㆍ흉노의 접경 지대를 찾다 보면 혼하 일대가 가장 유력하다는 게 박 박사의 결론이다. 나중 기록에서 패수가 한반도쪽으로 이동하는 것은 고조선 영역 축소에 따라 고조선계 명칭인 패수도 덩달아 후퇴한 것으로 파악했다.

김 박사는 ‘고조선과 한사군 위치로 본 패수의 실제 위치’라는 52쪽에 이르는 발표문에서 38쪽에 이르러서야 마침내 패수 얘기를 다루기 시작하는데, 대부분 청천강설과 압록강설에 대한 비판에 집중한다. 대신 ‘설문해자’ ‘수경’ ‘한서’ 등의 기록을 바탕으로 고조선 당시의 패수는 난하 일대이고, 그 이후 패수가 뒤로 물러났더라도 대릉하 일대였을 것이라 주장한다.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0