“저 여자는 죽었다. 저녁의 태양처럼 꺼졌다./ 이제 저 여자의 숟가락을 버려도 된다./ 이제 저 여자의 그림자를 접어도 된다./ 이제 저 여자의 신발을 벗겨도 된다.// 너는 너로부터 달아난다. 그림자와 멀어진 새처럼./ 너는 이제 저 여자와 살아가는 불행을 견디지 않기로 한다.” (‘출근’ 일부)

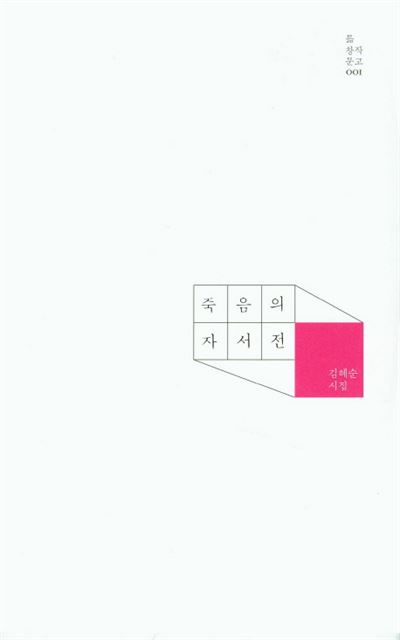

김혜순 시인의 시집 ‘죽음의 자서전’(문학실험실)이 출간됐다. 시인은 지난해 뇌신경 이상에서 비롯된 삼차신경통으로 지하철에서 쓰러졌다. 책에 담긴 49편의 시는 그 후에 쓴 것들이다. 죽음을 앞둔 자, 죽음을 통과 중인 자, 죽은 후 식어가는 자들의 모습을 익숙한 악다구니와 무심한 사자(死者)의 음성이 번갈아 읊는다.

시집 첫머리를 장식하는 ‘출근’에선 아침 출근길 지하철에서 눈을 “희번득” 뒤집으며 비명횡사한 여자를 누군가 지켜본다. “아이구 이 여자가 왜 이래?” 사람들은 쓰레기 보듯 지나가고 부랑자는 여자의 바지 속으로 손을 넣고 중학생들은 사진을 찍는다. 화자는 유일하게 여자를 가엾게 여기지만 다가가 돕진 않는다. “너는 이제 저 여자와 살아가는 불행을 견디지 않기로 한다”란 말에선 희미한 염증이 느껴진다. 화자는 죽은 자, 이미 여자의 몸을 떠난 자신이다.

김혜순이 노래하는 죽음은 정확히는 여자의 죽음, 약한 것들의 죽음이다. 약해서 이물스러운, 이물스러워 폭력을 부르는, 얻어 맞아 미친, 미쳐서 웃는 여자들이다. 살아서 구질구질하게 흘렸을 눈물은 죽은 뒤에야 비로소 “눈부신 미친년의 맑은 침묵”(‘딸꾹질’)으로 화한다. 더 이상 삶을 헤쳐나갈 필요가 없는, 쓰러진 여자를 촬영하는 사회를 향해 피켓을 들지 않아도 되는 이들의 숟가락을 조용히 챙기며, 시인은 얼핏 사자(死者)를 부러워하는 듯도 하다.

“아직 죽지 않아서 부끄럽지 않냐고 매년 매달 저 무덤들에서 저 저잣거리에서 질문이 솟아오르는 나라에서, 이토록 억울한 죽음이 수많은 나라에서 시를 쓴다는 것은 죽음을 선취한 자의 목소리일 수밖에 없지 않겠는가.”(작가의 말 중)

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0