화물선을 타려는 이들에게 던지는 간증 혹은 경고장

출국 예정 3개월 전, 탕탕은 이미 답을 쥔 조커 웃음으로 물었다.

"중남미 가는 두 가지 방법이 있어. 어떤 걸 택할래?"

"비행기 말고 무조건."

화물선이란다. 실크로드를 횡단한 후 인터넷 서핑을 낙으로 삼던 탕탕이 한 외국 블로그에서 발견한 정보였다. 본능적으로 끌렸다. 한국에서의 마지막 업무의 활자가 이미 파도가 되어 멀미가 날 지경이었다. 우린 장기 여행이 주는 가능성에 아낌없이 몸을 던질 용의가 있었다. 자, 잉여의 쾌락에 자신을 투척하라. 누가 보면 '버리는 시간', 그곳이 바다라면 얼마나 낭만적이겠는가. 하지만 그 낭만, 타기 전에 다 꺼졌다.

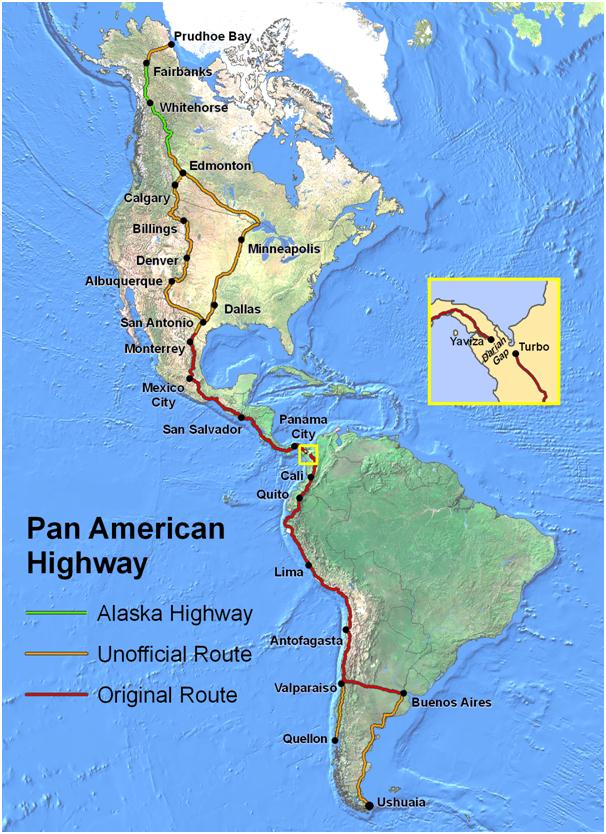

애초 기획한 여행은 이스트를 넣은 듯한 기대감으로 부풀어 있었다. 부산에서 화물선을 타고 미국 LA로 입항해 뉴올리언스에서 재즈로 감성 폭발을 경험한 뒤 팬 아메리칸 하이웨이의 원조 루트(멕시코 몬테레이에서 아르헨티나 부에노스아이레스까지 남하하는 루트)를 따라 내려가겠다는 것. 돌이켜 생각하면 어처구니없는 계획이었다. 화물선을 통한 미국 입국 조건 중 하나가 어이없게도 ESTA(무비자 여행증명)가 아닌 B1/B2(상용·취업 전용) 비자였다. 상황을 보자. 나로 말할 것 같으면 마이너스 통장 인생에, 싱글이다. 미국 가서 눈먼 남자와 눈이 맞아 자리잡을 것으로 생각하기 딱 좋은 롤모델로, B1/B2 비자를 받기에 가장 확실한 결격사유 조건을 갖췄다. 탕탕은 또 어떤가. 고국을 떠난 지 2년째, 주한 프랑스 대사관에 가서 진행해도 될까 말까 할 상황이었다. 안 그래도 어려운 인생, 쉽게 가기로 했다. 비자가 없어도 되는 중남미의 첫 행선지 멕시코로 바로 넘어가기로 합의했다.

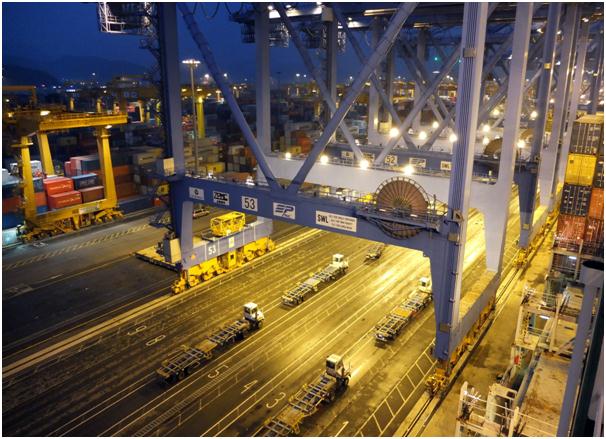

선택은 쉬웠으나 앞길이 막막했다. 여행자는 '갑'인 줄 알았건만, '을' 인생의 연장선이었다. 에라, 원양어선을 타고 불법 입국해버릴까? 화물선은 실상 화물이 상전이다. 애초에 승객을 위한 크루즈가 아니다. 승선하려면 (공식적으로) 3개월 전까지 예약, 결재를 마쳐야 했다. 그렇다고 제때 태워주느냐, 섭섭하게 승선일조차 종잡을 수 없다. 바다가 거친 파도로 투정하거나 수출입 과정에 문제가 생기면 사람이 '화물님' 스케줄에 맞춰야 한다. 준비할 서류는 스무고개였다. 송환 기능이 포함된 영문 보험 있니? (내 몸이 보험인데 그런 게 있을 리 없다.) 30일 이내 네 몸 싹 훑은 건강 진단서 낼래? (네가 여행 경비를 아예 거덜 낼 참이구나.) 한국인은 멕시코 출국 티켓도 끊어야 해. 네 카드로 결제하면 추가 비용도 있는 거 아니? (탕탕은 왜 아닌데?!?!) 예측 불가능한 문제가 발생해도 선박 측엔 책임이 없다는 면죄부형 문서에 수없이 사인하기까지, 난 이 모든 과정이 화물선 여행을 방해하는 모략이라 확신했다.

그러므로 경고한다. 화물선을 타기로 마음 먹었다면 독기에 찬 인내와 억겁의 시간이 필수다. "그냥 비행기 타버릴까?"란 생각을 잠들 때마다 하게 된다. 결국, 이 게임의 승자는 넉살과 배려와 끈기의 소유자. 한번 타고나면, 화물선의 스케줄에 어떻게 하면 싱크로나이즈할 수 있을지 겸손한 올인 자세를 취할 것이다. 자, 다음 편에 고막 떨리는 실전으로 들어간다.

강미승 여행칼럼니스트 frideameetssomeone@gmail.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0