어느덧 만으로 서른하나다.

그에게 ‘축구천재’라는 호칭을 안겨줬던, 골대 앞에서의 동물적인 움직임과 수비 라인을 단숨에 허무는 침투는 더 이상 보기 힘들다. 유럽에서도 가장 거친 것으로 정평이 난 프랑스 리그에서 거구의 수비수들과 정면으로 맞붙어 공중 볼을 따내던 탄력도 사라졌다. 하지만 축구연륜에 비례해 플레이는 더 농익었다. 무엇보다 마음을 짓누르던 응어리와 부담이 덜해 보인다.

바로 박주영(FC서울)이다.

“22명 중 혼자서 차원이 다른 축구를 하더라.”

지난 14일 서울과 성남FC의 클래식 10라운드를 중계한 김태륭 KBS 해설위원은 박주영의 경기력을 이렇게 평가했다. 박주영은 후반 교체로 들어가 절반만 뛰고도 흐름을 뒤집었다. 1-2로 뒤지던 서울은 박주영 투입 후 3-2로 역전승했다. 박주영의 공격포인트는 아드리아노(29)의 동점골을 도운 것 하나였지만 기록으로 남지 않는 몸놀림으로 활기를 불어넣었다. 그는 이날 최전방 공격수가 아닌 게임메이커에 가까운 역할을 소화했다. 최근 미드필더로 변신해 제2의 전성기를 누린다는 잉글랜드 대표팀의 웨인 루니(31ㆍ맨체스터 유나이티드)를 연상시킨다. 특히 후반 30분 중앙선 오른쪽 부근에서 볼을 받아 수비수 2명의 움직임을 역으로 이용해 빠져나가는 움직임은 이날의 백미였다. 김 위원은“박주영은 볼을 끌지도 않고 많이 만지지도 않는다. 네 번 정도 터치한 것 같은데 그 터치 하나 하나가 다 의미 있는 플레이였다”고 했다.

마음이 편해진 것도 부활의 비결이다.

작년 초만 해도 서울은 킬러 부재에 시달렸다. 서울의 공격력이 빈약하다는 말을 들을 때마다 박주영이 받는 스트레스는 컸다. 무릎까지 다쳐 더 힘든 날을 보냈다. 올해는 다르다. 충실한 재활 훈련으로 부상을 털어냈다. 든든한 동료들도 있다. 박주영이 없어도 경기마다 신기에 가까운 득점을 올리는 아드리아노, K리그 최고 공격수 데얀(35)이 짐을 나눠가졌다. 성남전을 현장에서 지켜본 박건하 국가대표 코치는“박주영이 확실히 좋아졌다. 서울에 좋은 동료들이 많아 서로 편하게 볼을 주고받는다. 스스로 뭔가 해결해야 한다는 압박감도 없어 축구를 즐겁게 한다는 느낌이 든다”고 했다.

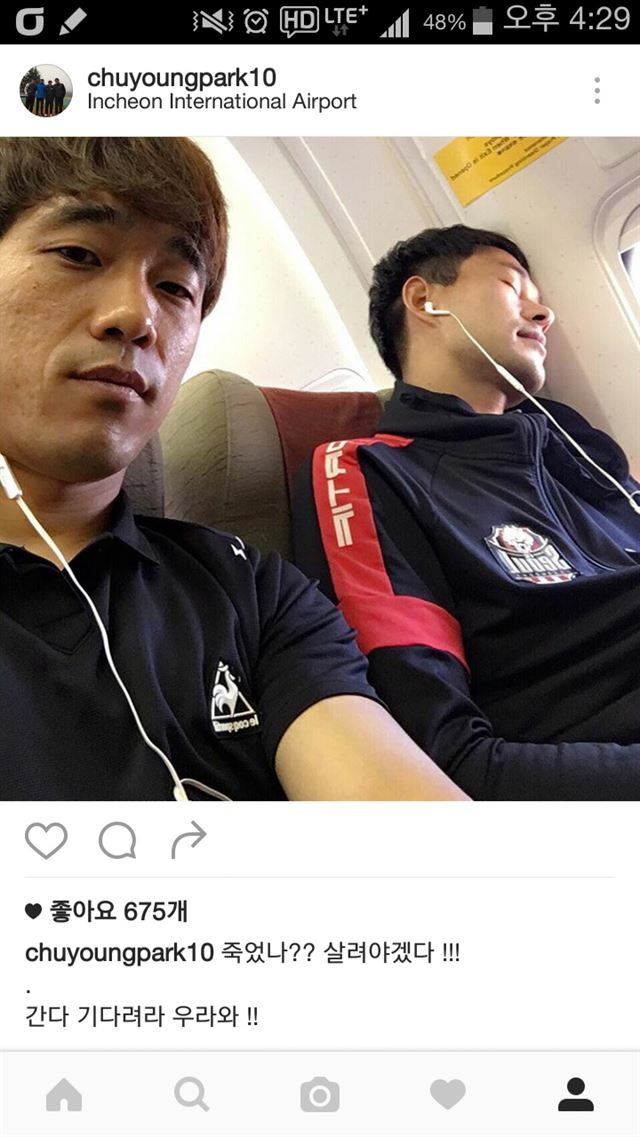

박주영은 요즘 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 팬들과 소통한다. 18일 우라와 레즈(일본)와 아시아축구연맹 챔피언스리그 16강 1차전 원정을 위해 16일 출국하며 비행기 안에서 자고 있는 동갑 친구 심우연의 사진과 함께‘죽었나. 살려야겠다. 기다려라 우라와’라고 글을 남겨 웃음을 자아냈다. 심우연이 전북 현대에서 뛸 때 친정팀 서울을 상대로 결승골을 넣은 뒤 서울 팬들 앞에서 손가락으로 총 모양을 만들어 머리에 대며 “서울에서 심우연은 죽었다는 의미”라고 도발해 논란을 일으켰던 것을 빗댄 것이다.

박주영은 이제 우라와 골문을 조준한다.

우라와는 일본 J리그에서 가장 열정적이고 극성스런 팬을 보유한 팀이다. 8강 진출을 위해 이번 원정에서 최대한 좋은 결과를 내야 한다.

윤태석기자 sportic@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0