엔진 공기 온도 35도 도달하면 배출가스재순환장치 꺼지는 수법

배출가스 실내인증기준 통과 땐 실제 주행과 차이 나도 처벌 못해

정부, 이달 내 규제 강화책 발표

폭스바겐에 이어 닛산도 배출가스 조작에 연루된 것으로 확인되면서 경유(디젤)차 규제 목소리가 힘을 얻고 있다. 경유차에서 나오는 질소산화물(NOx)은 국내 미세먼지의 주요 발생원인이다. 정부는 도로주행 시 배출가스 기준을 마련해 내년 9월부터 시행하는 한편 미세먼지 저감 대책으로 디젤차의 요일별 차량부제나 수도권 지역에 대한 공해차량제한지역(LEZ) 설정 등을 적극 검토하고 있다.

닛산, 연비향상 위해 조작 가능성

16일 환경부에 따르면 닛산 캐시카이는 엔진 내부에 있는 공기 온도가 35도에 이르면 배출가스재순환장치(EGR)를 끄는 수법을 썼다. 엔진에 부착된 EGR은 경유차에서 나오는 질소산화물을 85% 가까이 줄이는 저감장치다. 환경부는 “닛산이 설정한 35도는 도로에서 30분만 운전하면 도달하는 수준”이라고 설명했다. 닛산은 이에 대해 “EGR 일부 재질이 고무라 고온에 녹을 수 있어 작동을 제어했다”는 입장이지만 환경부는 애초에 조작을 위해 고무로 만들었을 가능성을 배제하지 않고 있다.

닛산은 최초 차량 판매 시 받는 실내인증 때는 통상 20여분 정도만 차를 운행하기 때문에 엔진 온도가 30도를 넘지 않는다는 점을 악용한 것으로 보인다. 폭스바겐의 경우 골프, 티구안 등 차종에 대해 급가속 또는 에어컨을 틀었을 때 EGR이 작동하지 않도록 소프트웨어를 조작했다.

이 때문에 정부는 폭스바겐과 마찬가지로 닛산 역시 ‘임의설정’을 했다고 보고 있다. 대기환경보전법상 임의설정이란 배출가스 인증 때와 달리 평소 운전 상황에서 특정 부품이 제대로 기능하지 않도록 조작한 행위를 말한다. 임의설정이 확인되면 최대 10억원의 과징금이 부과될 수 있다. 닛산이 이처럼 배출가스 저감장치를 조작한 이유는 연비개선일 가능성이 크다고 정부는 보고 있다.

정부는 내년 9월부터 실외기준 적용

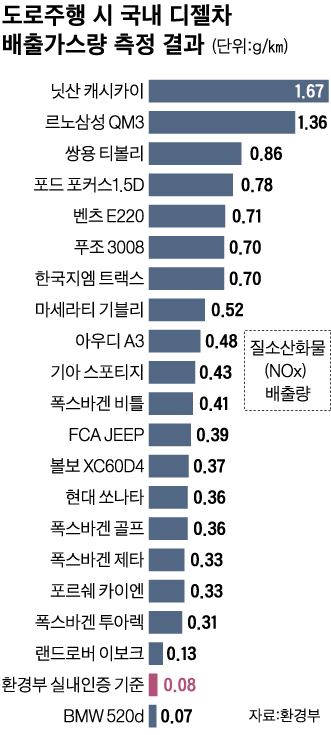

배출가스 조작은 닛산뿐이지만 주요 경유차 20종 가운데 19종이 실내인증 기준의 1.6~20배 이상 질소산화물을 배출해 온 것으로 조사되면서 정부의 경유차 규제 강화 움직임도 탄력을 받을 것으로 전망된다. 이번 조사 대상은 2014년 9월부터 적용된 최신 배출가스 규제 기준인 유로6를 충족한 차량들이었음에도 단 1개 차종을 제외하고는 모두 기준치를 초과했다.

현행법은 최초 차량판매를 위한 실내인증 기준(0.08g/㎞)만 통과하면 도로주행 때는 차이가 나더라도 이를 제재할 근거가 없다. 실내인증 기준을 17배나 초과한 것으로 나타난 르노삼성의 경우 업체가 자발적으로 연말까지 개선대책을 내놓겠다고 밝혔을 뿐, 나머지 차종들에 대해 정부는 조치를 강제할 수 없다. 때문에 정부는 대기환경보전법 시행규칙을 개정해 실내인증 기준의 2.1배에 해당하는 도로주행 인증 기준(0.168g/㎞)을 마련하고, 내년 9월부터 3.5톤 이하의 모든 경유차 인증 때 적용한다는 방침이다. 3.5톤 이상 대형차에 대해서는 이미 올해 초부터 시행하고 있다.

미세먼지 대책으로 디젤차 규제 박차

이달 내 발표 예정인 정부 미세먼지 종합대책에도 경유차 관련 대책이 핵심 과제로 부상할 것으로 보인다. 환경부는 친환경차 보급을 늘리고, 이미 운행 중인 경유차에 대해서는 배출가스 저감장치 부착 등 규제를 강화한다는 입장이다.

환경부 관계자는 “지난달부터 수도권 지방자치단체와 요일별 경유차 차량부제나 도심 지역 통행제한 등을 중점적으로 논의하고 있다”며 “경유차의 경우 생계형 트럭 등 민생문제가 걸려 있어 보완책도 마련하는 중”이라고 말했다. 김동언 서울환경운동연합 정책팀장은 “국내 소비자들이 경유차를 선호하는 이유는 상대적으로 저렴한 경유값 등 경제적인 요인이 크다”며 “정부가 유럽처럼 친환경차에 대한 전폭적인 지원을 통해 소비자 수요 변화를 유도해야 할 것”이라고 강조했다.

세종=장재진 기자 blanc@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0