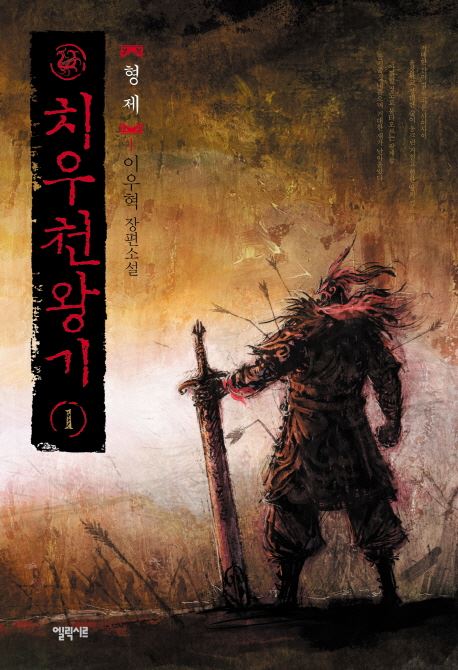

하이텔에서 ‘측백산장’을 읽었을 때의 느낌이 생각났다. 처음 이우혁 선생님을 만났던 자리에서 말이다. 내가 ‘직접’ 이우혁 선생님과 얘기를 하다니! 그렇다. ‘치우천왕기’를 내기 위해 이우혁 선생님을 처음 만났던 자리는 과장을 조금 보태면 TV 시청자의 입장에서 보던 연예인을, 매니저로 만나게 된 자리 같은 거였다. 어렸을 때 팬이었던 작가의 책을 자신의 손으로 다시 만들게 되는 경험을 누가 또 하겠는가. 엘릭시르의 첫 책 ‘치우천왕기’는 그렇게 시작되었다.

‘치우천왕기’를 만드는 데는 특별히 기획력이랄 게 필요 없었다. 인지도 높은 작가에 이미 인기가 증명된 작품이었으니 말이다. 신간이 아니라 재출간에 가까웠지만 오랫동안 결말이 발표되지 않은 작품이라 완결이 되었다는 사실 하나만으로 작품에 ‘새로움’을 충분히 부여할 수 있었다. 선생님도 오랜 기간 고민을 한 만큼 최종장의 원고를 받는 것이 가장 큰 문제이긴 했다. 다른 준비를 모두 끝내고 예약 판매까지 걸어둔 상황에서 마감 2주를 남겨두고 마지막 원고를 받을 때까지의 숨막히는 긴장감은 아직도 생생하다.

내게도 그렇지만 그렇기에 독자들의 관심은 특별할 수밖에 없었다. 결말 직전 멈춘 상태로 5년이나 지났으니 왜 아니겠는가. 책이 나오고 독자들의 문의가 빗발쳤는데, 대부분 ‘구간을 모두 읽었는데 그럼 새로 나온 책은 몇 권부터 읽으면 이어지느냐’는 질문이었다. 구간은 9권까지 출간된 상태에서 절판되었고, 그것을 우리는 적절하게 합본하여 총 6권 분량으로 제작했기 때문에 벌어진 일이다. 재미있는(?) 것은 전국에 있는 대여점들의 전화였는데, 비슷한 내용의 질문에 이어 구간을 전권 구비한 곳은 어떻게 하느냐며 따지듯 예전 디자인으로 맞춘 판본으로 만들어달라는 당황스러운 전화를(마치 짜기라도 한 듯 몇 통이나!) 받기도 했다. 엘릭시르가 문학동네의 새 임프린트(출판사 내의 독립 브랜드)로서 준비하는 동안에 만든 첫 책인지라 여러 모로 정신이 없는 통에 ‘치우천왕기’는 그야말로 내외부적으로 ‘난리 난’ 책이었다.

‘치우천왕기’는 이모저모 엘릭시르의 초반 정체성을 잡아준 작품이기도 하다. 엘릭시르는 장르소설을 전문으로 하는 임프린트로, 좀더 많은 독자들이 독서의 오락적 즐거움을 알게 할 책을 만드는 것이 목표로 만들어졌다. 당시도 문학동네가 장르소설을 출간하지 않은 것은 아니나, 장르소설만을 전문적으로 기획하고 출간하는 임프린트나 계열사가 없었는데 이제 비로소 탄생했음을 알리는 신호탄과 같은 작품이었다.

그런 의미에서 이우혁 선생님의 작품은 폭 넓은 독자들에게 엘릭시르를 알리고 독자층을 형성하는 데 큰 역할을 했다. 지금은 출판 기획의 방향을 가다듬어 ‘미스터리’ 장르로 특화하는 과정에 있지만 독자에게 그것이 무에 중요하랴. 재미있고 짜릿한 독서를 하는 책을 낸다는 데는 아무 차이도 없는데. ‘치우천왕기’의 출간부터 엘릭시르는 ‘고전부’ 시리즈나 ‘미스테리아’, ‘십이국기’ 시리즈와 같은 특정 팬덤을 거느리는 책을 내는 임프린트가 될 것임을 예약해두고 있었던 것이나 다름없다.

임지호 엘릭시르 편집장

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0