▦크릴에서 은혜를 입었고, 산 미겔 데 아옌데에서 밥을 얻어먹었다. 가정의 달 5월, 타지에 두고 온 배다른(!) 형제를 그리는 마음으로 바치는 산 미겔 데 아옌데에서의 은혜 스토리.(☞깊은 산중에 동화 같은 마을, 멕시코 바토필라스 에서 이어짐)

인생 드라마는 언제나 '사고'와 함께한다.

“이게 네 카드니?”

오뉴월 더위에 오돌오돌 떨었다. 우물쭈물하던 크릴의 은행지점장이 내 이름이 적힌 카드를 면전에 들이댔다. 30분 전만 해도 멕시코시티로 갔다던 카드였다. 고맙다는 말을 건네길 수십 번, 처음 본 사내에게 사랑한다고 고백할 뻔했다. 말 한마디가 천 냥 빚을 갚는다고 했던가. 방법이 없다던 은행측의 대쪽 같은 마음을 돌려놓은 건 멕시코 자매 루즈였다.

"당신이 낯선 타지에서 여행한다고 생각해보세요. 당신이 어려움에 처한다면 현지에 사는 누군가가 도와주길 바라지 않겠어요?" 구원은 가장 낮고 어두운 곳에서 가장 높고 밝은 꽃을 피워내는 일이다. 구원받은 한국인이 그녀를 보러 다시 산 미겔 데 아옌데(이하 산 미겔)로 갔다.

산 미겔은 미국 은퇴자가 대거 칩거하는 멕시코 중부의 도시다. 일단 환경이 좋다. 해발 1,870m에 연평균기온 19도, 사계절 내내 산들바람에 매료된다. 도심은 색의 화끈한 공격이다. 스페인의 식민 잔재를 집약한 18~19세기 건축물이 드라마틱하게 재연되고, 주황과 샛노란 물감이 잘못 엎질러진 것처럼 걷는 내내 눈이 시리다. 1940년 파인아트 학교가 생긴 이래 예술가들이 집결한 덕에 상점까지 예술적이다. 스스로 모나리자의 시선이라 착각하듯 산 미겔 대성당(La Parroquia San Miguel Arcangel)은 어디를 가든 우릴 감시하는 랜드마크였다. 도시 자체는 왁자지껄할 일도, 특별히 좋지 않은 일도 없다. 뾰족구두를 신은 아가씨가 조약돌에 걸려 넘어지는 장면이 큰 이슈랄까. 상점에서 계산할 때도 “그라시아스!”라는 스페인어 대신 “땡큐!”가 메아리 친다. ‘멕시코의 디즈니랜드’인 산 미겔에 입성한 것이다.

거리의 나무조차 프로 정원사에 의해 다듬어진 도심. 찔러도 피 한 방울 안 나올 듯 완벽한 산 미겔에 숨이 좀 막혔다. 외곽으로 눈을 돌렸다. 도심으로부터 약 14km 떨어진 아토토닐코의 나사렛 예수 교회(Santuario de Jesus Nazareno de Atotonilco)가 목적지였다. 색의 때를 훌훌 벗고 사막 같은 풍경의 끝에 하얀 성곽으로 둘러싸인 교회가 서 있다. 바람이 묘하게 몸을 두르더니 입구로 등을 쓱 떠밀었다. 에? 이게 교회라고? 갤러리다. 아니다, 천국이다. 천장과 벽면으로 바이러스처럼 성경 구절이 퍼져 나가고 있었다. 미겔 안토니오 마르티네스 데 포카산그레(이하 미겔)는 30년 이상 성경의 텍스트를 사리 나올 정도로 그림으로 옮겼다. 과거 그의 피와 땀은 현세대의 감격으로 대치되었다. ‘하나님과 나라의 안식처’가 이곳의 원조 이름이라 했다. 그 안식처에 우리도 편승했다. 가톨릭교로 개종하고 싶은 일시적 욕구에도 사로잡혔다.

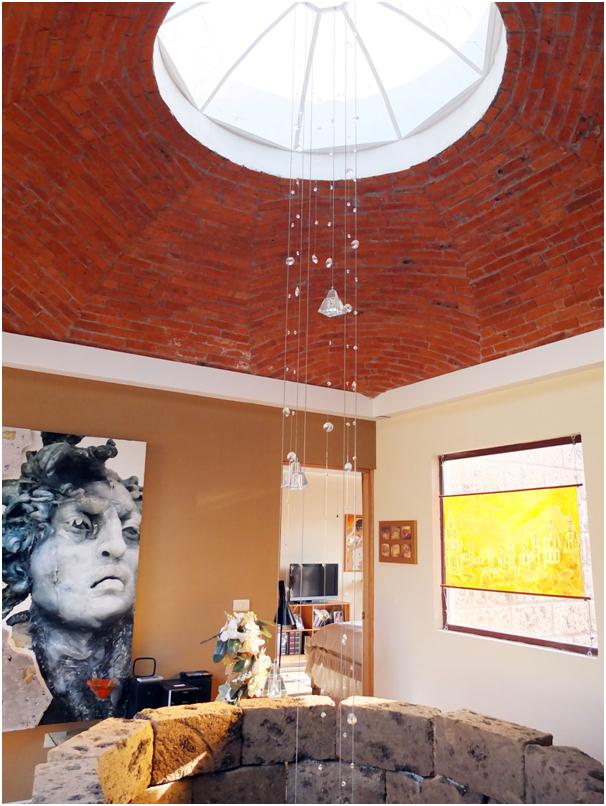

카드 사건 이후 30일째, 드디어 은인 루즈와 만났다. 기대를 동반한 기다림은 언제나 엔도르핀을 핑핑 돌게 하는 마약이다. 산 미겔 대성당 뒷골목의 한 테라스에서 격한 포옹을 한 후 유리잔에 소금 서리가 앉은 모히토로 지금 이 시간을 축하했다. 루즈는 유리를 기반으로 다양한 오브제의 조화를 꾀하는, 실험 정신이 투철한 아티스트다. 그녀의 보금자리는 창고 형태의 작업실이 있는 마당과 방마다 스타일이 독특한 실내가 옥상으로 연결되는 3층집. 에어비앤비에 등록하면 손님을 제법 끌 법한 집이었다. 산 미겔은 거리든 교회든 집이든 예술적이지 않으면 끼워주지 않는 보헤미안의 피가 흐르는 건지도 모르겠다.

아티스트의 영감을 받은 건 산 미겔 시장에서도 마찬가지였다. 전날 노상에서 집어먹은 골디타스(Gorditas, 살집이 있는 토르티야) 때문에, 아직 무하마드 알리의 소나기 펀치 같은 복통이 가시지 않던 시점에 루즈에게 끌려간 곳이었다. 매주 토요일 열리는 산 미겔의 유기농 시장에선 땅에서 갓 따온 듯한 야채와 커피, 치즈와 향신료 등을 내놓은 현지 상인의 쇼가 펼쳐진다. 원산지 표시가 꼼꼼해 없던 믿음까지 생기게 하는 게 특기다. 오가닉이란 감투 아래 큼직하게 썰어놓은 케이크 앞에선 다이어트도 장염도 무너질 수밖에. 클래식과 록이 혼합된 풍악이 울리고 우린 먹고 마시고 광합성을 쬐는 한량이 되었다.

이제 멕시코시티로 갈 예정이라고 하니, 루즈는 부디 대낮에 이동하라고 당부 섞인 협박을 했다. 돌이켜보니 중남미를 떠돌며 멕시코에서만 두 번 털렸다. 그럼에도 멕시코를 사랑할 수 밖에 없는 이유, 매일 감사하는 5월처럼 살 수 있게 해준 힘은 바로 곤경에 빠진 이에게 손을 내밀어준 그녀의 은혜 덕분이다. 어제는 괜히 이태원을 어슬렁거렸다. 자, 어디 이 한국인도 착한 사마리아인이 될 수 있는지 볼까나.

▦여행의 선물

강미승 여행 칼럼니스트 frideameetssomeone@gmail.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0