중국發 핑계로 국내 규제는 손 놔

‘매우 나쁨’의 4배 농도 기록해도

경유차 지원, 화력발전 증설 고집

“차량 2부제 등 강력한 대책 필요”

연휴 셋째 날인 7일 회사원 이모(34ㆍ여)씨는 아이가 좋아하는 비행기를 보여주기 위해 퇴역 군용기가 전시된 서울 용산구 전쟁기념관 야외전시장을 가려고 나왔다가 곧 발길을 돌렸다. 이날 새벽 서울시가 미세먼지(PM10) 주의보를 발령했다는 소식이 찜찜했고, 차창을 열어보니 목이 따끔거리는 느낌이 들었기 때문이다. 이씨는 “황사와 미세먼지가 심했던 4월 둘째 주 주말에 대기 오염이 심각할 거라는 예보가 없길래 아이를 데리고 나들이를 갔다 얼마 뒤 공교롭게 애가 호되게 병을 앓았다”며 “한바탕 곤욕을 치르고 나니 미세먼지가 적다는 예보에도 밖에 나가기가 꺼려진다”고 말했다.

신록의 계절 5월이 왔는데도 미세먼지의 기승이 여전하다. 정부가 사실상 무대책으로 일관해 온 것이 ‘미세먼지 재앙’으로 이어졌다는 지적이 많다. 예보마저 틀리기 일쑤인 탓에 불안을 호소하는 이들은 늘고 있다.

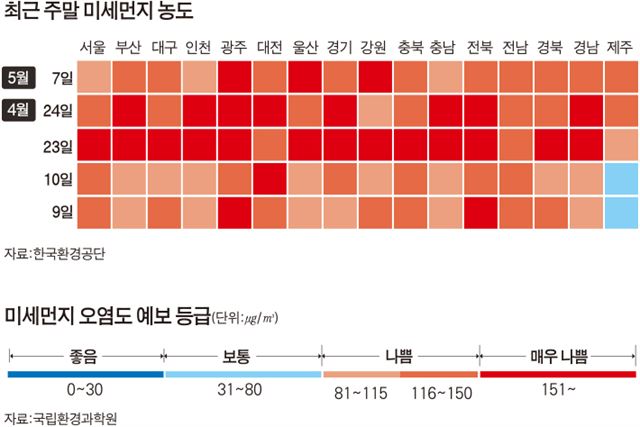

8일 한국환경공단에 따르면 전날 서울의 평균 미세먼지 농도는 ㎥당 112㎍(마이크로그램ㆍ1㎍은 100만분의 1g)으로 ‘나쁨’ 등급을 기록했다. 서울시는 7일 올 들어 6번째로 미세먼지 주의보(평균 농도가 150㎍/㎥ 이상인 상태가 2시간 지속)를 발령하기도 했다. 다른 지역의 사정도 마찬가지였다. 강원 춘천과 동해에서는 미세먼지 농도 300㎍/㎥ 이상인 상태가 2시간 동안 이어졌고, 광주에서는 미세먼지 수치가 ‘매우 나쁨’ 기준치의 4배를 웃도는 642㎍/㎥를 기록한 곳도 있었다. 중국발 황사 영향이라고 국립환경과학원은 설명했다.

그러나 고농도 미세먼지가 일시적인 현상만은 아니다. 지난 2005년 시작된 정부의 수도권 대기질 개선 노력으로 2012년까지 감소세를 나타내던 서울의 미세먼지 농도는 2013년 증가세로 돌아선 뒤 다시 ㎥당 50㎍에 육박하고 있다. 세계보건기구(WHO) 권고 기준(20㎍/㎥)의 두 배가 넘는다. 특히 지난달 격주로 두 차례 엄습한 중국발 미세먼지 폭탄을 빼고 계산해도 최근 한 달 간 서울의 평균 미세먼지 농도는 54.6㎍/㎥에 달했다.

1급 발암 물질인 미세먼지는 지름이 10㎛(마이크로미터ㆍ100만분의 1m)에 불과, 코털이나 점막으로 걸러지지 않는다. 뇌에 혈전을 만들어 세포를 망가뜨리고 뇌졸중ㆍ치매를 유발한다.

사정이 이렇게 된 것은 정부가 중국발 스모그를 핑계로 국내 미세먼지 배출원 규제를 소홀히 해왔기 때문이다. 국내 미세먼지와 초미세먼지(PM2.5)의 50~70%가 내부 요인에서 비롯되는 것으로 추정된다. 하지만 정부의 대책은 거꾸로였다. 경유차가 배출하는 질소산화물 중 상당 부분이 화학 반응을 거쳐 미세먼지로 바뀌지만, 정부는 오히려 경유 택시 도입을 추진하거나 경유차에 세제 혜택을 주는 정책을 펴왔다.

최근 환경부가 노후 경유차 배출가스 단속에 황급히 나섰지만, 전문가들은 대형 경유차의 도심 운행 제한과 차량 2부제 등 특단의 대책을 강구해야 한다고 입을 모은다. 석탄화력발전소의 증설 계획을 취소해야 한다는 목소리도 나온다. 이세걸 서울환경연합 사무처장은 “중국만 해도 석탄화력발전을 감축하는 방향으로 막대한 예산을 투자하고 있는데 우리는 오히려 2029년까지 9기 증설 계획을 추진 중”이라며 “계획대로 되면 미세먼지가 25~26㎍/㎥ 늘어 WHO 권고치는 물론 국내 기준치(50㎍/㎥)까지 훌쩍 넘게 된다”고 강조했다.

느리고 부정확한(정확도 62%) 예보 개선이 시급하다는 지적도 제기된다. 환경부가 미세먼지, 기상청이 황사 예보를 하는 ‘칸막이 행정’을 극복하고, 국내 지형에 맞는 ‘한국형 예보 모델’을 조속히 개발해야 한다는 것이다. 임영욱 연세대 환경공해연구소 부소장은 “중국 탓만 하거나 예보 시스템만 믿을 게 아니라 가장 큰 미세먼지 배출원인 경유 차량의 오염 물질 배출량을 줄일 대책을 정부가 하루빨리 내놔야 한다”고 말했다.

권경성 기자 ficciones@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0