참 괜찮은 죽음

헨리 마시 지음ㆍ김미선 옮김

더퀘스트 발행ㆍ376쪽ㆍ1만6,000원

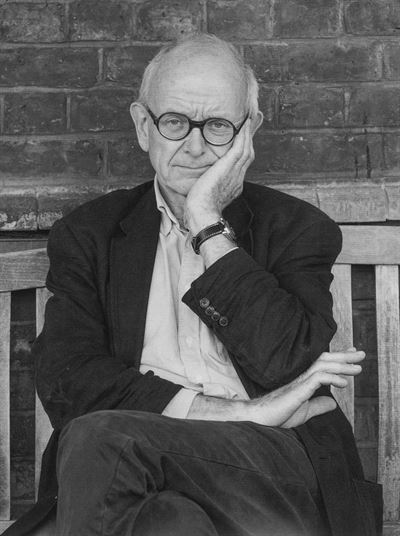

英서 가장 권위 있는 신경외과의

25개 에피소드로 의사 생활 정리

가망 없는 환자가 수술 원할 때…

“당신은 죽게 된다” 말해야 할 때…

두개골 여는 진료보다 힘겨운

답 없는 질문의 고충 담담히 그려

“시한폭탄을 멈추는 전선을 잘 골라야 하는 것처럼, 혈관도 잘 골라야 한다. 잘못 잘랐다간 갑자기 환자에게 무슨 일이 생길지 모른다. 이 순간 나는 그 동안 쌓아온 의학적 지식과 경험이 모조리 사라져 백지 상태가 돼버린 것만 같다. 혈관 하나를 자를 때마다 두려움으로 온몸이 떨릴 지경이다. 가슴 아프지만 외과 의사라면 누구나 이런 강렬한 불안을 일상으로 받아들여야만 한다.”

수술실은 베일에 가린 장소다. 톱으로 내 머리 뚜껑을 열고 전두엽을 들어올려 종양을 떼어내야 할 사람이 손을 벌벌 떨고 있다면 누가 그 의사에게 자신을 맡길 것인가. 런던 앳킨슨 몰리 병원의 신경외과의 헨리 마시는, 그럼에도 불구하고 수술 현장에 대해 말하기를 망설이지 않는다. 영국의 가장 권위 있는 신경외과의 중 한 명인 그가 30여 년 간의 의사 생활을 마감하기 전에 펴낸 ‘참 괜찮은 죽음’은 지난해 영국에서 ‘Do No Harm’이란 제목으로 출간돼 베스트셀러에 올랐다.

책에 나오는 25개의 에피소드에선 뇌수술을 위해 밥 먹듯이 두개골을 여는 의사들의 삶이 상세하게 그려진다. 뇌에 붙은 종양을 떼어내기 위해 현미경을 들이댄 채 2~3㎜의 가느다란 틈을 만든 뒤 그 사이에 있는 수많은 혈관들을 조심조심 가르는 것 외에도 이들의 고충은 또 있다. 매일, 매시간 답이 없는 질문과 싸워야 하는 것이다. 가망 없는 환자가 수술을 요구할 땐 어떻게 해야 할까. 당신의 삶이 길어야 2, 3개월 남았다는 말은 어떤 표정으로 해야 할까. 엄마에게 마지막 인사를 하려는 어린 딸이 “엄마가 제 목소리를 들을 수 있나요?”라고 묻는다면 뭐라고 답할까.

마시는 자신의 수많은 환자 중 데이비드라는 남성을 특별히 기억한다. 180㎝가 넘는 훤칠한 키에 사이클과 달리기를 즐기는 30대 초반의 경영 컨설턴트인 데이비드는 오른쪽 측두엽에 생긴 저등급 성상세포종 때문에 발작을 일으켜 병원에 실려왔다. 국소마취로 머리를 열고 종양을 제거하는 순간조차 농담을 건네는 데이비드에게 마시는 누구보다 희망을 주고 싶어했지만, 종양은 3년 뒤 재발했고 마시는 이 종양 때문에 당신이 죽게 될 것이란 사실을 힘들게 전달한다. 그리고 수년 뒤 다시 만난 데이비드는 죽음의 문턱 바로 앞까지 와 있었다.

“내 환자에게 더 이상 할 수 있는 게 아무것도 없다고, 남은 희망이 없다고, 이제는 죽을 시간이라고 말하는 것은 정말이지 매우 어렵다. 그 다음엔 내가 틀릴지도 모른다는, 어쩌면 이 환자가 희망을 버리지 않고 기적을 바라는 게 옳을지도 모른다는 두려움이 생긴다. 의사도 환자도 현실을 견디지 못하는 일종의 감응성 정신병(밀접한 관계의 두 사람이 같은 정신적 어려움을 겪는 증상)에 걸릴 수도 있단 뜻이다.”

거의 매일 내려야 하는 사형선고와 그 선고가 틀렸을 수도 있다는 두려움 속에서 그를 건져내는 것은 자신의 실수를 솔직하게 인정하는 일이다. 백발의 노장은 사회가 입혀준 의사의 권위를 벗어 던지고, 죽음 앞에 선 환자들에게 각자의 마음 속 답을 좇아가라고 권한다. 죽음을 피할 수 없다면 가장 괜찮은 죽음을 맞기 위하여.

“항상 겸손한 마음으로 일이 잘못되었을 때 실수를 숨기거나 부인하지 않으면 의외의 결과가 기다리는 잠깐의 행복을 맛볼 수 있다. 환자와 그의 가족이 진심으로 괴로워하는 의사의 마음을 알아준다면 그리고 정말 운이 좋다면, 그 의사는 용서라는 귀한 선물을 받을지도 모른다.”

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0