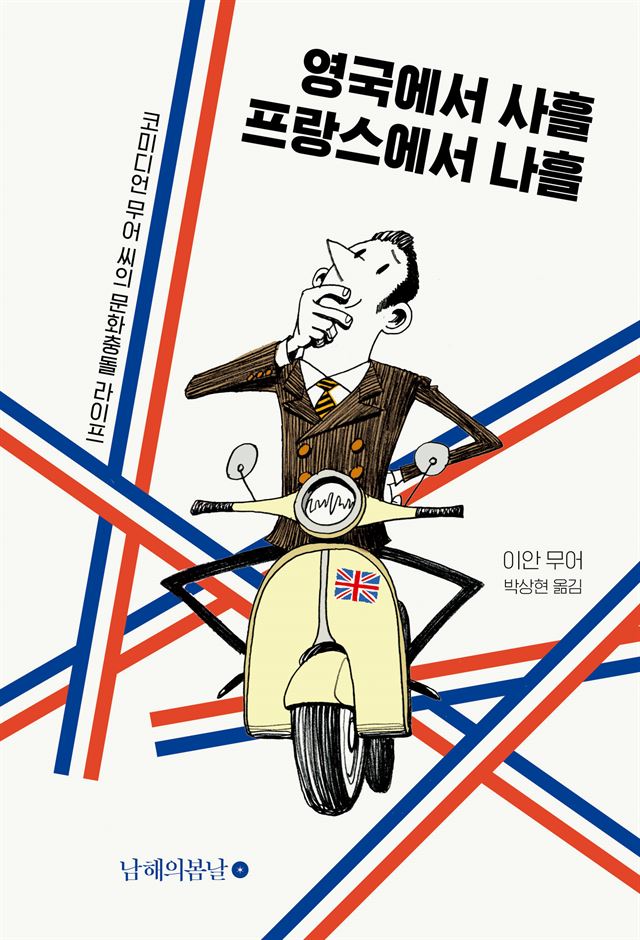

영국에서 사흘 프랑스에서 나흘

이안 무어 지음ㆍ박상현 옮김

남해의봄날 발행ㆍ484쪽ㆍ1만4,000원

그런 날이 있다. ‘되는 일이 아무것도 없는’ 날. 중요한 약속이 있는 날 단수가 되고, 입어야 하는 옷은 세탁기에 있고, 그런 날은 또 비도 오고 지하철까지 고장 난다. 영국의 스탠드업 코미디언인 저자 이안 무어가 프랑스 시골 마을로 이사를 가야겠다고 결심한 날이 그에겐 ‘그런 날’이었다.

449명이 자지러지게 웃는데 절대 웃지 않는 단 한 명의 관객, 결국 그 관객을 웃기지 못하고 공연을 마치니 새벽, 4시간을 운전해 집에 도착하니 주차할 자리가 없고, 현관문 소리에 깬 아이가 요란스레 울기까지 한다. 당황한 나머지 가방 끈에 발이 걸려 오븐에 머리까지 부딪히며 넘어졌는데 ‘도둑이 들었다’고 생각해 놀라 뛰쳐나온 아내는 묻는다. “거기서 뭐 해?” 영국의 도시민 이안 무어는 그렇게 프랑스 시골 마을로 이사를 간다.

책은 영국 신사의 눈으로 본 희한한 음식문화나 기이한 생활 방식 등과는 거리가 멀다. 도시 생활에 지친 영국인이 프랑스에 자리잡는 동안 일어나는 우여곡절을, 그리고 영국에서 사흘(그는 영국에서 코미디언 일을 계속 하고 있다), 프랑스에서 나흘을 보내며 일과 일상 사이의 균형을 잡기 위한 노력을 그는 아주 정직하게 기록했다. “평화와 고요, 그리고 가끔씩 나만의 시간을 갖고 싶다는 애초의 기대는 이미 무참하게 짓밟힌 상황”이었지만 그의 정착기는 매우 유쾌하다.

매매 계약서에 도장을 찍자마자 파운드화의 가치가 1.5유로에서 1.25유로로 떨어지고, 잡동사니를 처분하기 위해 벼룩시장에 참여했다가 발가벗은 액션맨 인형 등 새로운 잡동사니만 잔뜩 사오기도 한다. 프랑스에서 ‘영국식 엔터테인먼트’가 통하지 않아 생계에 위협도 받는다. 프랑스에서의 삶은 분명 그가 꿈꾸던 낭만과는 거리가 멀었다. 게다가 파업, 항공편 취소, 기차 연착 등으로 영국 출장에 지장을 받으면 “이사를 왜 왔나” 후회도 한다. 포장하거나 꾸미지 않고 느낀 그대로를 꺼내 보이니 “이곳(프랑스)에서의 삶에 아주 만족”한다는 그의 말은 오히려 진실되게 다가온다. 이안 무어가 페이스북과 블로그에 올리던 글을 본 독자가 자신이 운영하는 출판사를 통해 책으로 엮어서일까, 재치와 유머도 재단되지 않고 그대로 살아있다.

한 남자의 낯선 땅 정착기 정도로 가볍게 흘려 보낼 수도 있지만 묵직한 생각거리도 툭툭 튀어 나온다. 이안 무어는 프랑스에 산다고 할 때마다 “그럼 이제 와인에 대해서는 잘 알겠네?”라는 질문을 듣는데 실은 “포도 종류도 모른다”고 고백한다. 심지어 “프랑스 사람들이라고 전부 와인을 잘 아는 것도 아니”라면서 “그런 식으로 일반화하면 ‘좋은 총을 고르고 싶으면 노팅엄 거리를 서성이라’고 말하는 것과 같다”고 덧붙이는 식으로 국가에 대한 스테레오타입도 과감히 깨부순다. “프랑스 사람들은 세 부류로 나뉜다”며 프랑스 공무원의 위력을 말하고 “프랑스인들은 모두 그들을 두려워하고 싫어한다”는 등의 아슬아슬한 발언도 서슴지 않는다.

플뤼 사 샹즈(plus ca change)! ‘변하면 변할수록’이라는 이 말은 사람이나 상황이 변하는 것처럼 보여도 근본적으로는 변하는 게 없다는 뜻으로 해석된다. 패션에 목숨 건 영국 남자가 프랑스 시골 농장에서 말똥을 치우며 허우적대도 영국인 특유의 냉소와 독설, 코미디언으로서의 유머와 위트는 여전해 읽는 내내 지루함이 없다. 문화권이 다른 지역으로 이주를 꿈꾸는 사람에게 그는 조언한다. “제 근처로 이사오지 마세요!”라고. “먼저 이사한 사람들의 경험을 보면서 안전한 방법을 찾으려 하지 마시고 온전히 뛰어드세요”라는 의미에서 해주는 ‘영국인’스러운 조언이다.

신은별 기자 ebshin@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0