올해 1월 초 서울 강서구 일대 지하철역과 버스정류장, 교회 곳곳에 손글씨로 쓴 흰색 전단이 나붙었다.

‘손편지를 보내드림! 우체부 아저씨의 손에 들려오는 정감 어린 편지 한 장 받아보지 않으실래요?’라는 간단한 문구가 적힌 평범한 전단이었지만 행인들의 발걸음을 단번에 멈춰 세웠다. 전단 작성자는 이름과 나이는 밝히지 않고 “누구든 손편지를 받을 수 있다”며 자신의 휴대폰 번호와 사회관계망서비스(SNS) 아이디를 적어 놨다.

카카오톡의 숫자 1이 언제쯤 사라질까, 조바심 내는 게 일상이 된 현대인들에게 손편지를 통한 ‘느림의 여유’를 권하는 이들이 주목받고 있다. 이제는 추억이 돼 버린 우체부가 전해주는 느긋한 설렘을 되살려보자는 취지다. 사실 디지털시대에 손편지는 더 이상 유용한 소통수단이 아니다. 5일 우정사업본부에 따르면 1993년 5만7,559개에 달했던 전국의 우체통 수는 2014년 1만5,681개로 70% 가까이 급감했다. 하지만 손편지는 디지털 매체의 편의성에 길들여진 현대인들에게 기다림과 성찰의 가치를 되새기게 하는 수단으로 재조명되고 있다.

전단의 주인공은 이곳에서 5년 째 살고 있는 유연희(35ㆍ가명)씨. 유씨가 손편지 프로젝트를 구상하게 된 것은 연초 이른 아침 집 창문과 현관을 부순 남성이 마치 신고를 받고 출동한 경찰 행세를 하며 문을 열어 달라고 행패를 부린 일을 겪고부터다. 유씨는 “다행히 큰 일은 없었지만 그 남성이 강도로 돌변했다 해도 도와줄 이웃은 아무도 없었을 것”이라며 “집 밖에서 마주치는 모든 이웃들이 무섭게 느껴져 며칠을 공포에 떨었다”고 돌이켰다.

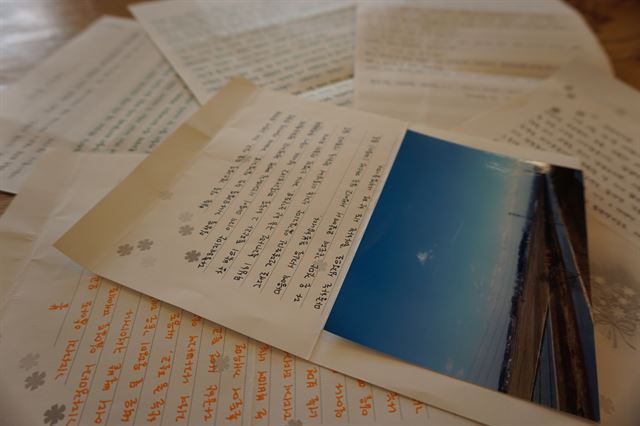

고민을 거듭하던 유씨는 손편지를 쓰기로 했다. 유동인구가 많은 길거리마다 전단을 붙였는데 반응은 기대 이상이었다. 전단에 달린 연락처 쪽지는 일주일도 안 돼 동이 났고, 5명은 실제 연락을 해왔다. 유씨는 현재 손편지 신청자들에게 2주에 한 번씩 꼬박꼬박 손편지를 전하고 있다. 직접 찍은 여행지 사진과 책에서 발췌한 좋은 글귀, 사회적 이슈에 대한 고민 등 다양한 주제가 편지에 담긴다. 그는 “‘외로움을 이겨내는 위로가 된다’는 답장을 받을 때마다 존재의 소중함을 생각하게 된다”고 말했다.

하루 평균 3,000명의 네티즌이 방문했던 유명 맛집ㆍ여행 블로거 조현지(29ㆍ가명)씨도 손편지 운동가로 변신했다. 조씨는 지난 2월 고심 끝에 3년 넘게 운영하던 블로그를 닫고 친분을 쌓은 온라인 친구들에게 손편지를 보내기 시작했다. 자신의 캘리그래피 실력을 살려 오래도록 간직할 수 있는 예쁜 편지를 만들어내는 것이 그의 목표다. 두 달새 벌써 30명이 신청했다. 그는 “손편지를 쓰면서 컴퓨터 활자로는 절대 이해할 수 없는 사람과 사람 사이의 온기를 느낄 수 있었다”고 말했다.

온라인 상에서도 손편지 운동은 활발하다. 직접 쓴 글씨를 사진으로 찍어 올리는 ‘손글씨 릴레이’, 시와 소설을 필사해 인증하는 ‘필사 인증 캠페인’ 등에 네티즌이 열광하고 있다. 임운택 계명대 사회학과 교수는 “SNS는 신속성과 폭넓은 교류의 장점 때문에 소통 방식의 혁명을 이끌었지만 동시에 극단적 언어가 판을 치게 됐다”며 “정이 없는 디지털환경에 염증을 느낀 대중이 대안으로 아날로그식 소통에 기대면서 손편지와 손글씨 운동이 힘을 얻게 된 것”이라고 진단했다.

신지후 기자 hoo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0