과학과 휴머니즘-스티븐 제이 굴드의 학문과 생애

리처드 요크 등 지음ㆍ김동광 옮김

현암사 발행ㆍ280쪽ㆍ1만6,000원

타이밍상 김이 좀 샜다 싶다. 스티븐 제이 굴드의 호적수랄 수 있는 사회생물학자 에드워드 윌슨이 ‘지구의 정복자’(사이언스북스)에서 ‘모닥불’ 비유를 써가며 리처드 도킨스의 ‘이기적 유전자’논리에서 슬쩍 한발 빼버렸으니 말이다.

아니, 어쩌면 그래서 오히려 타이밍이 딱 들어맞다 싶기도 하다. 도킨스 같은 이들은 윌슨의 변심을 두고 ‘원래부터 입장이 애매한 회색분자였다’느니 하는 비판을 쏟아내지만, 반대로 그 덕에 윌슨과 사회생물학에 덕지덕지 붙어 있던 ‘히틀러식 우생학’이라는 혐의를 어느 정도 털어낼 수 있게 돼서다. 윌슨이 그렇다면, 그 상대방인 굴드에게 따라붙는 ‘마르크스주의의 생물학 버전’이라는 먹칠도 걷어낼 때가 됐다.

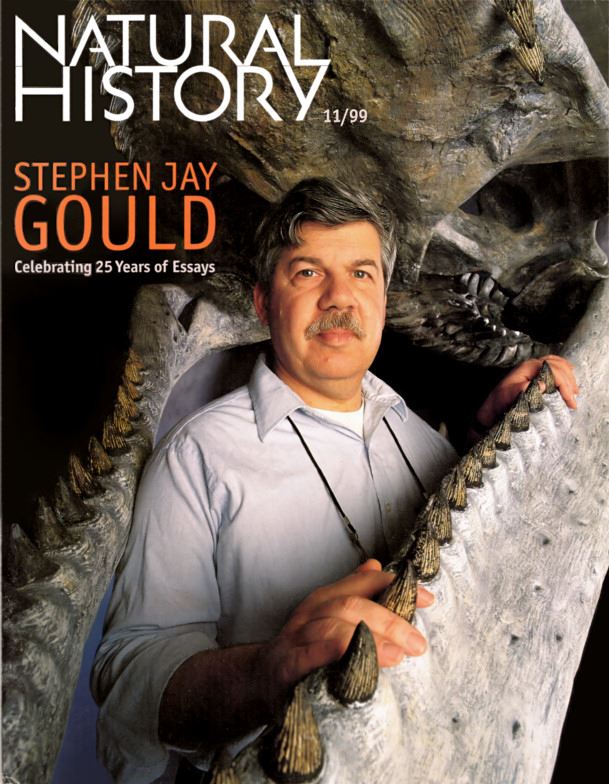

‘과학과 휴머니즘’(현암사)은 이 과제에 도전하는 책이다. 굴드는 워낙 영향력이 큰 학자라 ‘인간에 대한 오해’, ‘판다의 엄지’ 등 직접 쓴 책 자체가 다양하게 번역, 소개되어 있다.

그럼에도 이 책이 지니는 장점은 분명하다. 저자들은 생물학자가 아니라 환경사회학자다. 환경사회학을 파고 들다 굴드를 만나게 됐다. 기본이 사회학자다 보니 과학자들에 비해 글이 부드럽다. 쉽게 썼다, 어렵게 썼다의 문제라기보다 한걸음 뒤로 물러서서 전체를 조망하는 느낌이다. 전문가의 책은 아무래도 쟁점별 이슈에 묻히기 쉽다.

그래서 윌슨이 내세우고 한국에서 히트친 ‘통섭’(사이언스북스)에 대한 반대자로서의 굴드의 면모가 더 생생하게 잘 살아난다. 굴드는 사회생물학이 인문사회과학을 흡수해야 한다는 윌슨식 통섭에 맞서 자연과학과 인문사회과학은 “지혜라는 공통의 천막을 지지하는 두 개의 위대한 버팀목으로 기여”해야 한다고 주장했다. 굴드의 주요 저작을 차근차근 요약해나가기 때문에 굴드에 대한 입문서로도 좋고, 유전자 논쟁에 관심 있는 이들을 위한 교양서로도 좋다.

책의 키워드는 ‘환원주의’다. 세상을 하나의 특정 요인으로 설명하는 환원주의는 확실히 매력적이다. 특히 학문세계에선 아주 긴요하다. 정치학은 모든 문제를 ‘권력’으로, 경제학은 ‘돈’으로 환원한다. 이론이란 누가 더 그럴 듯 하게 환원하느냐의 싸움이다. 이 때문에 때론 기괴한 방식의 환원이 이론의 세계에서 더 잘 먹혀들 수도 있다. 모든 정보를 일순간에 판단해서 자신에게 가장 유리한 선택을 하는 ‘호모 에코노미쿠스’를 전제하는 경제학을 떠올려보라. 사회과학이 이렇다면, 더 엄밀하다는 자연과학의 세계에서 환원주의의 마력은 한층 더 강력해진다.

사회생물학은 삼라만상을 유전자의 문제로 환원한다. 이 환원주의를 선도한 이가 바로 윌슨이요, 그 앞 줄의 행동대장이 ‘이기적 유전자’로 유명한 리처드 도킨스다. 이 환원주의자들은 “진화의 모든 것을 자연선택에 의해 조절되는, 개체군의 변화하는 유전자 빈도”로만 파악한다. 그렇기에 이들은 보통 사람들이 듣기엔 기괴한 환원주의 문장을 뱉어낸다. “다운증후군 아이는 낙태하는 게 낫다”거나 “강간과 성추행은 DNA를 퍼뜨리기 위한 수컷의 전략”이라는 식으로. 이 정도는 아니지만 윌슨도 빠지지 않는다. 그는 “성별에 따른 노동분화를 뒷받침하는 생물학적 소인이 있다고 주장”하기도 했다.

굴드가 이런 주장들을 못마땅하게 여긴다. “존재의 거대한 사슬이라는 중세개념”을 떠올리게 해서다. 저마다 받은 운명에 따라 제 역할을 다 해야 한다는 낡은 중세식 관념이 진화론에 의해 정당화될 위험이다. 유전자로만 설명하는 진화론은, 지금 현재의 상태를 유전자가 환경에 적응한 최적의 상태로 전제하는 경향이 있다. 지금의 상태를 합리적인 것으로 보고 왜 이럴 수 밖에 없는가라는 식으로 역추적하는 게 진화론이라면, 그건 사후합리화지 과학이 아니라는 입장이다.

그래서 굴드는 진화론을 ‘관목’이라 부른다. 흔히 진화론은 나무에 비유된다. 이 비유에도 맹점은 있다. 보통 나무라 하면 큰 줄기에 잎, 꽃, 열매가 달린 형상이다. 자연스레 잎, 꽃, 열매를 위해 나무가 존재하는 것 아니냐는 상상으로 이어진다. 그러나 관목은 나무 중에서도 주된 가지와 부차적인 가지가 구분되지 않는, 덤불 같은 나무다. 어디로 난 가지건, 어디에 달린 잎이건 다 같은 가지요 잎이라는 얘기다. 진화엔 목적도, 가치도, 위계질서도 없다. 따라서 인간의 존재가 특별할 것도 대단할 것도 없다. 그저 생태계라는 덤불 어느 귀퉁이에 매달린 잎사귀일 뿐이다.

그래서 저자들과 함께 굴드 여행을 마치고 나면 자연스레 떠오르는 단어는 책 제목처럼 ‘휴머니즘’이다. 우리는 인간이기에 인간으로 태어나는 그 순간 우리에게 뭔가 특별한 가치가 있다고 믿고 싶어한다. 그러나 그런 의미, 목적, 가치는 없다. 의미, 목적, 가치는 우리가 만들어나가야 하는 것이다. 휴머니즘은 미리 주어지는 게 아니라, 그렇게 나중에야 깃든다. 그 휴머니즘은 기존 휴머니즘과는 많이 다를 것이다. 분명히.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0