환경문제 대응 비용 늘어나며

출산 장려 등 복지 투자 어려워

저탄소 사회 변화 성공하면

4000만명ㆍ1인당 GDP 1억5000만원

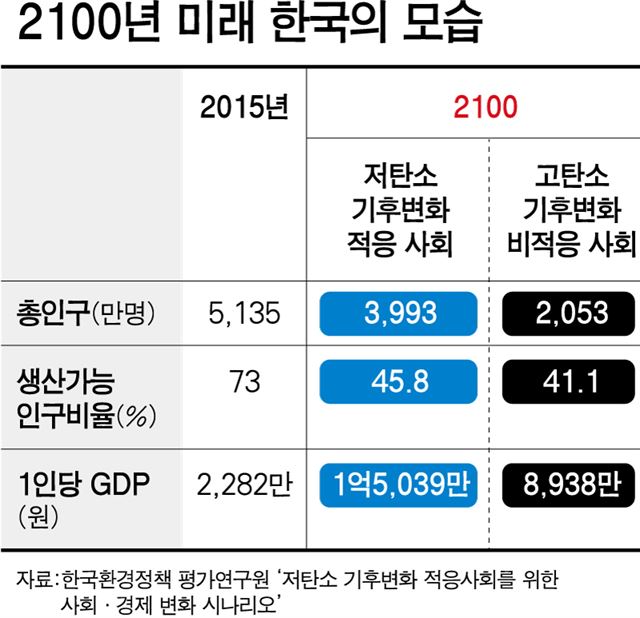

이산화탄소 등 온실가스 배출을 줄이려는 노력을 소홀히 할 경우 2100년 국내 인구가 2,000만명으로 감소할 수 있다는 연구 보고서가 나왔다. 1인당 GDP(국내총생산)도 지속가능한 개발을 추구할 때의 60% 수준에 그치는 것으로 나타났다.

25일 한국환경정책·평가연구원이 발표한 ‘저탄소 기후변화 적응사회를 위한 사회 경제 변화 시나리오’ 보고서에 따르면 한국이 온실가스 저감에 실패해 ‘고탄소 사회’(기후변화 비적응사회)로 가게 되면 2100년 국내 인구는 2,053만명으로 급격히 줄어들 것으로 전망됐다.

탄소배출로 인한 기후변화가 급격히 진행되면 지구의 평균온도가 오르면서 해수면이 상승해 국토 면적이 줄어들고, 아열대 기후대에 속하면서 생태계 변화나 폭염, 한파, 전염병 등 재난 상황을 맞을 수 있다. 이런 환경 문제에 사회적 비용이 소요되면서 경제 성장에 발목이 잡히고, 출산 장려를 위한 복지 정책 마련도 불가능하다는 분석이다. 생산가능 인구가 줄어들면 다시 경제 발전이 가로막히는 악순환이 이어지게 된다. 연구를 수행한 채여라 한국환경정책·평가연구원 연구위원은 “친환경 에너지 개발 등 고부가가치의 산업구조가 발달하지 않기 때문에 새로운 성장동력도 나타나기 어렵다”고 말했다.

지속적인 친환경 정책을 통해 ‘저탄소 사회’(기후변화 적응사회)를 지향할 경우 같은 시기 인구는 3,993만명으로 추산됐다. 근본적인 저출산 기조 탓에 인구 감소 자체는 불가피하지만, 기후 변화를 얼마나 적절히 대응하느냐에 따라 감소 폭이 2,000만명 수준으로 차이가 나는 것이다.

경제 발전의 척도로서 1인당 GDP를 비교했을 때도 저탄소 사회는 2100년 1인당 GDP가 1억5,039만원으로 전망됐지만, 고탄소 사회의 경우 60% 수준인 8,938만원에 그쳤다. 이 밖에 고탄소 사회는 미세먼지 문제로 호흡기 질환이 만연하고, 국산 과일과 채소 상당수가 자취를 감추게 될 것으로 예견됐다.

보고서는 국제기구인 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)가 개발한 ‘공동 사회ㆍ경제 경로(SSP)’라는 예측 모델을 한국의 상황에 적용한 것이다. 이 모델은 인구 통계와 토지 이용, 에너지 사용량 등 기후 외 사회·경제적 지표 종합해 미래 사회를 예견하는 방식이다. 연구는 2013년부터 3년간 이뤄졌다.

한국의 온실가스 배출량은 최근 들어 급격히 증가하고 있다. 지난해 국제에너지기구(IEA)가 발표한 보고서에 따르면 한국의 온실가스 배출량은 1990년 2억4,150만톤에서 2000년 4억1,190만톤으로, 2012년에는 6억톤으로 급증했다. 22년 만에 2.5배나 늘어난 것이다. 게다가 2030년 1인당 평균 이산화탄소 배출량도 9.4톤으로, 러시아(12톤)와 미국(10.9톤)에 이어 세계 3위에 이를 것으로 전망됐다.

채여라 연구위원은 “이번 연구를 통해 경제 발전을 위해서라도 친환경 정책은 필요하다는 교훈을 얻었다”며 “재해, 재난 발생 등 기상학적인 관점에서만 기후변화를 다룰 것이 아니라 사회 경제에 걸친 다방면의 문제로 정책 당국자들은 접근할 필요가 있다”고 말했다.

장재진기자 blanc@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0