대학들 한국어 능력 검증 않고 “일단 유치하고 보자”

기대와 다른 교육환경ㆍ한국어 장벽 등에 난감

장학금 믿고 왔다가 생활비 버느라 공부는 뒷전

학업 포기하며 불법체류ㆍ알코올의존 등 일탈도

“서울에 있는 대학이 아니란 건 알았지만 막상 와보니 홍보 동영상과 너무 딴판이었다. 학교도 작고 시설도 낙후했고…. 무엇보다 외국인 학생 모집 땐 그렇게 열심이던 학교가 유치가 끝나고 나니 유학생들을 사실상 방치했다. 교양과목에 기초영어 수업이 있었을 뿐 전공수업 중 영어 강의는 하나도 없었다.”

“학내 외국인 학생이 300~400명쯤 됐는데, 내국인 학생회와 달리 유학생회 활동 경비는 한 푼도 지원되지 않아 행사 때마다 중국업체 한국지사에 도움을 청해야 했다. 학교에 국제교류본부나 유학생지원센터가 있었지만 철저히 외면했다. 4년 재학 기간 동안 학교 측에 줄기차게 요구해 얻어낸 것이라곤 유학생 단체 이동 때 학교 버스를 지원받는 정도였다.”

“학교의 무책임한 자세는 졸업 때까지 바뀌지 않았다. 한국은 유학생이 취업하기 정말 어려운 나라인데, 유학생을 위한 취업설명회 같은 배려가 전혀 기대할 수 없었다. 나는 어렵게 한국에서 직장을 얻었지만 결국 ‘코리아드림’을 꺾고 중국으로 돌아가는 졸업생이 70~80%는 된다.”

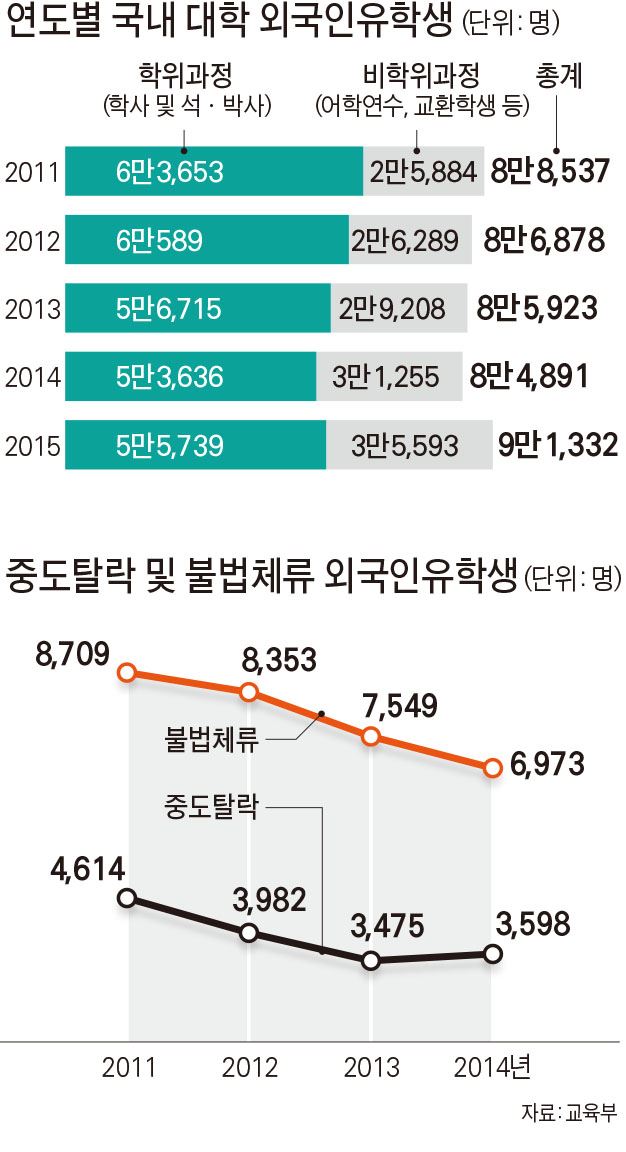

부산 지역에서 대학을 나온 중국인 A(27)씨의 한국 유학 경험담이다. 국내 대학의 외국인 유학생 수가 9만명을 넘어섰지만 이들에 대한 관리와 지원은 여전히 후진적 수준에 머물고 있다는 방증이다. 장학금 혜택, 취업 적극 지원 등을 앞세워 외국 학생들을 대거 유치해놓고는 나몰라라 하는 대학들의 무책임이 낯선 땅을 찾아온 젊은이들의 미래를 곤경에 빠뜨리고 있다.

장밋빛 선전에 유학 왔다가

A씨의 경우처럼 외국인 학생들은 한국 유학 초반부터 실망감을 느끼기 쉽다. 유학생 유치 경쟁이 대학들의 ‘과장 광고’로 이어지는 일이 잦기 때문이다. 대구에서 대학을 다닌 중국인 B(28)씨는 “고향에 있는 유학원에서 추천 받은 대학이었는데, 처음 왔을 때 생각했던 것과 너무 달라 ‘사기 당했다’는 생각부터 들었다”며 “(기대와 달리)장학금 지원이 많지 않아 한국어학당은 자비로 다녀야 했다. 기숙사 지원도 없었다”고 말했다. 이종길 주한외국인유학생협회 대표는 “지방대를 서울 소재 대학으로 착각하고 입학하는 유학생도 적지 않다”고 전했다.

유학생들의 본격적인 고난은 한국어 의사소통에서 비롯한다. 일정 수준의 한국어능력시험(TOPIK) 등급을 입학허가 기준으로 요구하고 한국어 실력이 모자라면 수강학점을 제한하는 것이 원칙이지만, “한국어를 한 마디도 못하는 상태로 유학 왔다”는 B씨의 말처럼 상당수 대학이 학생 모집에 급급해 어학 능력을 제대로 검증하지 않는 것이 현실이다. 강의 대부분이 한국어로 진행되는 상황에서 한국어를 제대로 모르면 학업에 뒤처질 수밖에 없다. 지방 대학원생 중국인 C(27)씨는 “수업을 못 알아듣고 과제가 뭔지조차 모르는 상황이 반복되면서 점차 공부를 포기하게 됐다”고 토로했다.

장학금 못 받고 아르바이트 대열에

대학들이 학생 모집 과정에서 부풀린 장학금 혜택 기대도 한국 유학 생활을 환멸로 이끄는 요인이다. 한 지방국립대 관계자는 “한국 내 외국인 유학생은 한국보다 경제사정이 낙후한 국가 출신이 대부분이라 장학금 때문에 유학 오는 경우가 많다”고 말했다. 하지만 유학생들의 기대가 충족될 가능성은 높지 않다. 한국교육개발원에 따르면 우리 정부나 대학의 초청을 받은 유학생은 80~90% 이상이 장학금을 지원 받지만, 대학들의 ‘유치 마케팅’ 대상이자 전체 유학생의 85%가량을 차지하는 자비유학생의 장학금 수혜율은 50%대 중반에 불과하다. 학비ㆍ생활비 충당을 위해 아르바이트에 나서면서 학업에서 멀어지는 학생이 적지 않은 이유다. 강원 지역의 한 사립대 교수는 “느슨한 선발기준 탓에 학업동기가 부족한 유학생들이 들어오고 결국 이들이 공부보다 아르바이트에 치중하는 악순환이 이어지고 있다”고 지적했다.

문화적 차이나 인간관계로 소외를 겪는 유학생도 적지 않다. 미얀마 출신 유학생 D(28)씨는 “한국 학생이 유학생의 학교 적응을 돕는 '버디(친구)프로그램'이 학교 차원에서 운영되고 있지만 미국, 캐나다 등 영어권 출신 학생을 돕겠다는 지원자는 많아도 아시아, 아프리카계 학생은 영어 실력 향상에 보탬이 안 된다며 외면 받는 상황”이라고 지적했다.

학업 중도포기 잇따라

대학들은 유학생 문제에 소극적 자세로 일관하고 있다.

지방의 한 국립대 관계자는 “학내 취업지원센터에 유학생 취업 상담을 의뢰했다가 ‘외국인은 국제협력처가 알아서 하라’는 답을 들었다”고 말했다. 서영인 한국교육개발원 연구위원은 “학내 유학생의 학업 및 생활 지원은 국제협력처가 도맡아 해결해야 한다는 것이 대학들의 대체적 인식”이라고 지적했다.

상황이 이렇다 보니 학업을 중도 포기하는 유학생이 적지 않다. 2014년 기준으로 외국인 유학생이 재학하는 4년제 대학 234곳 중 중도탈락률이 10%를 넘는 곳이 21개교에 달한다. 이들 중 상당수는 귀국 대신 돈벌이 등을 택하면서 불법체류자로 전락하고 있다. 국내 등록 유학생 중 불법체류자는 지난해 기준으로 6,973명에 이른다.

방치와 부적응 속에 과도한 음주, 게임 중독 등 일탈로 들어선 유학생도 적지 않다는 지적도 나온다. 유학생 C씨는 “학업에 흥미를 잃고 매일매일 게임으로 소일했다”고 말했다. 한 연구에선 중국인 유학생의 50.6%가 우울감을 겪고 있고, 남학생의 42.9%는 위험음주군으로 분류되며 9.8%는 알코올 의존 증세를 보이는 것으로 나타났다.

이훈성기자 hs0213@hankookilbo.com

김민정기자 fact@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0